Torino, gli strumenti per non avere paura

Reportage periferie /

1

Erano gli anni

Sessanta quando cartelli affissi sulle porte degli edifici del capoluogo

piemontese avvertivano: «Non si affitta a meridionali». Nel 2014 sono ancora

tanti i torinesi che ricordano quegli anni e citano quelle scritte quasi a

sottintendere che la città ha già affrontato massicci flussi migratori e ha

saputo reagire, accogliere e integrare. Oggi basta salire su un tram come il 16

o spingersi nel quartiere Barriera di Milano per toccare con mano una città che

resta fedele alla sua lunga tradizione di accoglienza e, pur nelle difficoltà e

nelle contraddizioni, continua a cambiare volto.

Nell’inverno 2014 gli enti locali torinesi hanno siglato diversi accordi

il cui tema di fondo era la relazione con le comunità di migranti. Solo per

citare alcuni esempi, sono dello scorso febbraio l’adesione della Provincia di

Torino al protocollo d’intesa sulla prevenzione e il contrasto della tratta degli

esseri umani, e la formalizzazione della collaborazione fra la polizia

municipale e la comunità marocchina per la prevenzione dell’abbandono

scolastico, per la mediazione nei casi di conflitti tra i giovani immigrati e

per l’assistenza alle vittime di violenza domestica.

I temi relativi ai migranti hanno certamente un peso

notevole nel dibattito e nell’agenda politica della città che, sia attraverso

le istituzioni pubbliche sia con l’apporto del cosiddetto «privato sociale», si

attiva per cercare soluzioni ai problemi legati all’accoglienza e

all’integrazione delle comunità straniere. Non mancano ovviamente le polemiche

e le accuse a enti pubblici e associazioni di dare precedenza ai bisogni degli

stranieri rispetto a quelli dei torinesi. Ma in una città dove sono già

presenti le seconde generazioni, dove la crisi economica si fa sentire con tale

forza da spingere talvolta gli immigrati stessi ad abbandonare l’Italia per

rientrare nei paesi d’origine o per spostarsi in altre nazioni europee, dove le

scuole sono da anni laboratori di interculturalità, la rassicurante divisione

noi/loro è un semplicismo che fatica ogni giorno di più a descrivere la realtà.

L’ufficio per la pastorale migranti (Upm) della diocesi

di Torino è un punto di riferimento fondamentale per le comunità straniere.

Offre numerosi servizi fra i quali lo sportello per il lavoro, le consulenze

legali, l’insegnamento dell’italiano e molti altri. Sergio Durando, direttore

dell’Upm, traccia una sintesi della situazione: «Metà dei 385 mila immigrati

del Piemonte vivono a Torino: sono 200 mila nella provincia di cui 150 mila nel

territorio comunale». Secondo il XXIII Rapporto immigrazione 2013 (vedi

articolo pag. 28) di Caritas e Migrantes, nella regione la comunità più nutrita

è quella rumena, con 137 mila presenze, seguita dalle comunità marocchina,

albanese, cinese e peruviana. Un punto di partenza per provare a mettere ordine

nel complesso insieme di fenomeni legato ai migranti, suggerisce Sergio, può

essere il tema del lavoro: il Piemonte è la regione con il più alto tasso di

disoccupazione al Nord (9,8% nel 2013); l’agricoltura dà ancora lavoro ma

ovviamente non nel contesto urbano del capoluogo piemontese, dove i settori

colpiti dalla crisi sono l’edilizia, in cui tendono a concentrarsi i lavoratori

di origine rumena, l’industria e il settore manifatturiero, nei quali le

comunità di migranti maggiormente rappresentate sono quella marocchina e quella

albanese. «Il problema occupazionale», continua Durando, «si traduce facilmente

in un problema abitativo sia per i cittadini di origine italiana che per gli

stranieri, e per i migranti la marginalità economica diventa anche giuridica,

con la perdita dei permessi di soggiorno: nel 2012 i permessi persi sono stati

maggiori dei permessi di ingresso».

Categorie speciali: rifugiati

e titolari di protezione internazionale

All’interno della comunità dei migranti ci sono poi

delle categorie speciali: i rifugiati e i titolari di protezione

internazionale. Per quanto riguarda i rifugiati, il ministero dell’interno

guidato da Angelino Alfano, nel 2013, aveva aumentato da tremila a diciottomila

il numero dei richiedenti asilo che potevano essere accolti. Ma i tempi di

accoglienza, l’arretrato, l’accumulo di richieste e la difficoltà di reale

inserimento lavorativo rendono di fatto molto difficile approfittare

dell’aumento effettuato. «A Torino le strutture occupate da rifugiati, profughi

e titolari di protezione internazionale, sono sette più una casa di religiosi»,

interviene don Claudio Curcetti, sacerdote assegnato dalla diocesi all’Upm, «e

la situazione più esplosiva è forse quella del ex Moi, il villaggio olimpico

costruito nel 2006 e attualmente occupato da circa quattrocento persone» (vedi MC

8-9/2013, pp. 59-63). Si tratta di uomini, donne e bambini giunti in Italia

a causa della cosiddetta emergenza Nord Africa, cioè l’arrivo in massa di

migranti in fuga dai paesi del Maghreb interessati dalla guerra, a partire da

quella libica.

L’accoglienza dei rifugiati su tutto il territorio nazionale

è costata mediamente ventitremila euro a persona per circa ventimila persone,

ma gli interventi sono stati disorganizzati e approssimativi: i fondi – a

partire dal rimborso di 40 euro al giorno per rifugiato – hanno raggiunto solo

in minima parte i beneficiari, che si sono spesso trovati abbandonati, relegati

a spazi abitativi degradati e privati di un piano di rientro alla fine

dell’emergenza.

«Uno dei problemi è che le politiche nazionali in

materia di migranti sono più preoccupate della sicurezza che dell’accoglienza», continua don Claudio, «ma questo

genera enormi storture che oltretutto aumentano la tensione e l’insicurezza».

Per non parlare di costi: un «centro di identificazione e espulsione» (Cie)

costa circa 45 euro al giorno per singolo individuo trattenuto; un rimpatrio

arriva a seimila euro. Le periferie e il degrado, conclude Curcetti, sono in

fondo il fallimento di una società la cui amministrazione e la cui urbanistica

non sono state in grado di distribuire il disagio in modo da «diluirlo» nel

tessuto urbano, ma lo hanno concentrato e, in questo modo, amplificato. «Se in

un condominio o in un quartiere ci sono settanta famiglie in condizioni

economiche dignitose e trenta disagiate, le prime possono più facilmente

cercare di andare incontro ai bisogni delle seconde e aiutarle a uscire dal

disagio. Ma se le proporzioni sono invertite, come si può pensare che un trenta

per cento di persone si faccia carico dei bisogni del settanta per cento? È

ovviamente impossibile».

La corrispondenza fra periferia e disagio si è andata

allentando negli ultimi decenni, ma resta attuale nel caso dei Rom. Dagli anni

Settanta a oggi la provenienza delle popolazioni rom presenti a Torino è

cambiata, ma le aree in cui risiedono sono rimaste le stesse: baraccopoli ai

margini della città. Gli insediamenti abusivi di Lungo Stura Lazio hanno visto,

a partire dai primi mesi del 2014, un processo di graduale sgombero nell’ambito

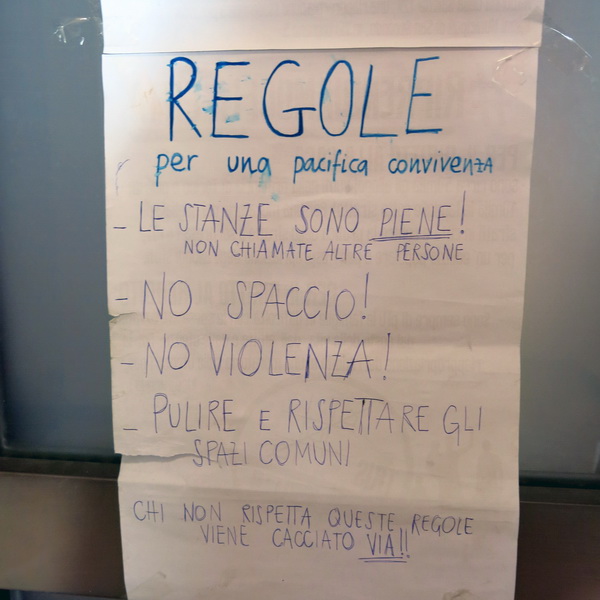

di un progetto che mira a coinvolgere le famiglie stesse nello smantellamento

delle baracche attraverso l’autodemolizione. Del programma fanno poi parte la

sottoscrizione da parte dei Rom di un patto di emersione, l’accettazione delle

regole di convivenza e legalità, la compartecipazione alle spese e

l’inserimento in complessi di social housing, cioè soluzioni pensate per

le categorie che, prevalentemente per motivi economici, non sono in grado di

rispondere da sole ai propri bisogni abitativi.

L’intervento di Lungo Stura Lazio, oltre ad aver

provocato le ire degli esponenti della Lega («ai Rom le case popolari, ai

torinesi la mini-imu», ha commentato un esponente torinese), suscita qualche

apprensione anche fra gli addetti ai lavori. Finora lo sgombero di un campo,

avverte uno di loro che preferisce restare anonimo, ha spesso innescato un

processo simile alla mitosi cellulare, ha portato cioè alla formazione di più

campi sparsi. Inoltre occorrerebbe sfatare alcuni miti: ad esempio il fatto che

i Rom vivono nei campi per una questione culturale quando in realtà sono i

primi a non volerli; oppure il pregiudizio per cui l’avversione al lavoro è un

tratto caratteristico dei Rom quando invece ci sono, ad esempio, casi di

ragazze assunte come badanti o colf, le quali, fra l’altro, si guardano bene

dal rivelare che vivono in un campo. In questi casi, l’inserimento lavorativo è

avvenuto al prezzo del rinnegamento della propria origine.

Molto difficoltoso appare infine ridare vigore al patto

scolastico in base al quale i Rom si erano impegnati a mandare i loro figli a

scuola: molti Rom sembrano pensare che dopo quarant’anni di presenza in Italia,

e nonostante la scolarizzazione dei bambini, per loro nulla è cambiato, perché

continuare a impegnarsi?

Imparare per non

avere paura

appare non meno articolata. In una scuola come la Gabelli di Barriera di

Milano, sempre a Torino, gli alunni con genitori di origine straniera sono il

settanta per cento e salgono al novanta per cento nelle prime classi. Siamo in

un borgo storico caratterizzato dalle cosiddette case di ringhiera, dove gli

affitti sono meno cari e per questo attirano famiglie a basso reddito, come

spesso sono quelle dei migranti. Lavorare in scuole come la Gabelli o la vicina

Pestalozzi richiede competenze specifiche e una professionalità avanzata che

permettano di gestire situazioni complesse come i casi delle iscrizioni ad anno

iniziato, di livelli diversi di conoscenza della lingua italiana e di

situazioni familiari molto difficili. A volte i bambini mostrano chiaramente di

non voler rientrare a casa dopo la scuola, segno questo della presenza di un

ambiente familiare teso, o spiegano di non aver fatto i compiti perché non sono

riusciti a leggere e scrivere a lume di candela, oppure ancora perché nel lungo

e freddo inverno torinese il problema principale della sera è quello di trovare

un modo di scaldarsi sotto le coperte in assenza di riscaldamento. I doveri

scolastici passano così in secondo piano anche a causa dei tagli delle utenze

elettrice, spesso abusive, che rendono ostile perfino l’ambiente domestico.

Ma i lati positivi dell’interculturalità in scuole come

queste non mancano: innanzitutto, i figli di stranieri hanno spesso sviluppato

un grado di autonomia e maturità maggiore e si rivelano più rispettosi delle

regole e più attentamente monitorati dai genitori che non i bambini italiani, i

quali vivono in quelle stesse aree degradate perché spesso appartengono a

famiglie disagiate e problematiche. I pochi italiani che decidono liberamente

di portare i figli in queste scuole, inoltre, lo fanno per una precisa volontà

di preparare i loro bambini a vivere nella Torino che verrà e sono generalmente

entusiasti dell’esperienza che i ragazzi, e loro stessi – spesso attivamente

impegnati nei consigli d’istituto – stanno vivendo.

Per quanto riguarda il doposcuola, molto attiva è

l’Associazione animazione interculturale (Asai), già protagonista fin dagli

anni Novanta dei primi e fruttuosi esperimenti di interculturalità a San

Salvario. Nella sede di via Gené, a Porta Palazzo, il «Cantiere S.O.S.» (Scuola

oltre la Scuola) offre, grazie ai suoi operatori e ai volontari, un servizio di

doposcuola ad almeno un centinaio di bambini delle elementari e medie, corsi di

italiano per minori e adulti e laboratori artistici. Un progetto in corso, spiegano

Fabrizio e Roberto, due degli educatori, è quello di giustizia riparativa (sul

tema, dossier MC 12/2013) che nasce da una collaborazione fra Asai,

Polizia municipale e Tribunale dei minori. «Nei casi di bullismo e reati minori»,

spiega Fabrizio, «la collaborazione consente l’inserimento dei ragazzi in un

percorso di servizio di riparazione alla comunità, mentre la Polizia municipale si occupa

della mediazione con la vittima». «Quello che si cerca di fare qui, attraverso

il progetto di giustizia riparativa come in tutte le altre attività con i

ragazzi» gli fa eco Roberto, «è di dare loro più strumenti per avere meno paura

di ciò che vivono giorno per giorno. Abbiamo visto miglioramenti oggettivi in

diversi casi di adolescenti problematici: se si liberano della paura cominciano

piano piano a liberarsi anche della rabbia».

Il lavoro con gli adolescenti si estende poi a quello

con la comunità. Riccardo, anche lui educatore Asai, racconta delle esperienze

di coinvolgimento dei cittadini in quartieri come San Salvario ma non solo.

L’obiettivo è creare una rete sul territorio che metta insieme le famiglie, i

commercianti, chiunque voglia spendersi per il quartiere, conoscere altre

persone e vivere una realtà più integrata. Riccardo cornordina un collettivo

interculturale di giovani musicisti che si chiama Barriera Republic: «Anche

un quartiere non facile come questo», spiega Riccardo, «è capace di generare

senso di appartenenza. Ci sono ragazzi con grandi capacità come musicisti,

videomaker, attori… Bisogna solo incanalare queste loro abilità in modo che

creino condivisione, confronto, inclusione».

l’offerta formativa (che comprende anche corsi di italiano) del «Centro

territoriale permanente» per l’istruzione e la formazione in età adulta di

Porta Palazzo (Ctp Parini). «Stiamo sperimentando una vera e propria emergenza

alfabetizzazione che, combinata con leggi complesse e con l’aumento della

burocratizzazione, genera sempre maggior esclusione per tutti coloro, e sono davvero

tanti, che non sanno leggere e scrivere, non sono in grado di compilare moduli

o di acquisire informazioni», avverte Rocco, uno degli operatori del centro. Il

Ctp Parini ha circa duemila utenti di cui un migliaio sono frequentanti. A un

analfabeta occorrono tre o quattro anni per arrivare al livello di

alfabetizzazione A1 del quadro europeo (livello base). Molti, dopo aver

raggiunto quel livello si rendono conto di quanto importante sia lo strumento

che prima non possedevano e decidono di continuare a frequentare.

I missionari della

Consolata e i migranti

Dal 2013

il lavoro dei missionari della Consolata con migranti di Torino si è

intensificato: padre Antonio Rovelli, responsabile della cooperazione di Mco,

fa ora parte del team di cornordinamento dell’Upm, e padre Godfrey Msumange,

coadiuvato dai viceparroci padre Nicholas Muthoka e padre Francesco Discepoli,

è parroco di Maria Speranza Nostra, una vasta parrocchia nel cuore di Barriera

di Milano a Torino.

I missionari vi hanno iniziato il loro servizio il 20 ottobre del 2013,

giornata missionaria mondiale, e hanno cominciato ad ascoltare, osservare,

visitare le famiglie e programmare. «È un quartiere molto vario», spiega padre

Nicholas, «che ha accolto immigrati del Sud Italia e del Veneto in passato e

che ora ha visto l’arrivo di rumeni, albanesi, nigeriani, polacchi, eritrei,

marocchini, tunisini e diversi latinoamericani». «Per il momento» aggiunge

padre Godfrey «stiamo attivando, o prevediamo di attivare, servizi come lo

sportello lavoro, la distribuzione di cibo e il centro d’ascolto, oltre

all’oratorio che adesso è dedicato all’aggregazione. Ma vorremmo sviluppare

anche attività di doposcuola, corsi e laboratori».

Altra

realtà è quella di San Gioacchino a Porta Palazzo, una parrocchia con sacerdoti

nigeriani, in cui padre José Jesus Ossa Tamayo, missionario della Consolata

colombiano, segue la comunità dei latinos, i migranti provenienti

dall’America Latina. «I latinos sono ventimila in Piemonte, seimila

nella sola Torino», spiega padre Jesus, «e per guadagnarsi da vivere lavorano

spesso come badanti o facendo le pulizie. Hanno una grande fame di Dio e, al di

là della messa, si rivolgono al parroco come a un punto di riferimento per

tante cose: farsi accompagnare a un colloquio di lavoro, chiedere consigli sui

problemi di coppia». A volte le situazioni familiari e le condizioni abitative

sono molto difficili: padre Jesus racconta dell’esperienza di un’anziana che è

stata portata in Italia dai figli perché non restasse sola in patria, ma ha

problemi di mobilità che le impediscono di fare le scale e la costringono in

casa dove «piange, piange e piange, tutto il giorno. Con persone come lei»,

conclude padre Jesus «il ruolo di noi missionari è la presenza: andare e

“piangere” con lei. Ultimamente i parrocchiani si sono offerti di far costruire

un bell’altare: per loro è molto importante, è un segno di appartenenza. Lo

faremo, certo, ma ho detto loro che il primo altare a cui devono pensare è la

vecchietta che piange, o il fratello che non lavora e non ha di che nutrirsi».

Chiara Giovetti

1967

1967

.JPG)

.JPG)

Il centro più lontano dall’ospedale si trova a oltre

Il centro più lontano dall’ospedale si trova a oltre

Parte

Parte La

La Monica

Monica