Giappone. Tradizione e cambiamento

Sommario

- La ricerca dell’armonia La diversità giapponese.

- Dopo la lezione di Fukushima la transizione energetica.

- Mai più altri «Hibakusha» Hiroshima e Nagasaki (1945-2025)

- Il Premio Nobel per la pace a Nihon Hidankyō.

- Ha firmato il dossier

La ricerca dell’armonia

La diversità giapponese

Nel paese nipponico, i comportamenti individuali e collettivi sono diversi dal resto del mondo. Tuttavia, molti problemi sono comuni, dalla frammentazione politica alle difficoltà economiche fino alla questione demografica.

Yokohama. Anche un turista frettoloso e poco attento può individuare quanto la società giapponese sia profondamente radicata in valori culturali che enfatizzano la modestia, la cortesia e la ricerca dell’armonia sociale. Sebbene il Giappone abbia abbracciato molti aspetti dello stile di vita occidentale, il Paese conserva un forte impegno a preservare il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni uniche.

Usanze e comportamenti

L’enfasi sull’armonia sociale e sul primato del bene comune spesso influenzano gli stili di comunicazione, che tendono a essere indiretti e si basano su un linguaggio non verbale per evitare il conflitto. Questi valori culturali svolgono un ruolo significativo nel plasmare le influenze sociali, le pratiche commerciali e persino i discorsi politici.

Il rispetto per l’anzianità (senpai-kohai), ad esempio, è una pietra angolare delle interazioni sociali, influenzando le dinamiche sul posto di lavoro e le strutture familiari. Il primato del bene comune (una sorta di «collettivismo» alla giapponese) è molto apprezzato. Ciò porta a privilegiare l’armonia collettiva e la costruzione del consenso, dando priorità ai bisogni del gruppo rispetto ai desideri del singolo. Questo induce noi occidentali a classificare la società giapponese come incline al conformismo con un forte senso di responsabilità collettiva.

La pulizia è un altro valore culturale radicato che si riflette in varie usanze, come togliersi le scarpe prima di entrare in casa e in molti altri spazi interni. Le arti e le usanze tradizionali, tra cui la complessa cerimonia del tè (chanoyu) e l’indossare il tradizionale kimono, continuano a essere praticate e sono viste come aspetti importanti della conservazione del ricco patrimonio culturale giapponese.

L’inchino (ojigi) è una forma fondamentale di comunicazione non verbale usata per esprimere rispetto, scuse e saluti.

Shintoismo e buddhismo

Tutto questo si innesta perfettamente con le due religioni dominanti, lo shintoismo e il buddhismo. Lo shintoismo, con il risalto che dà alla sacralità della natura e alla venerazione degli antenati, e il buddhismo, arrivato in Giappone nel VI secolo, hanno plasmato i valori e le usanze giapponesi. Lungi dall’essere in competizione tra loro, per molti giapponesi è comune praticare aspetti di entrambe le religioni. Fino al 1868, quando il governo dell’imperatore Meiji (1852-1912) obbligò la separazione dei santuari shintoisti da quelli buddhisti, i fedeli professavano una sorta di sincretismo che accomunava attività sociali e religiose in un’unica pratica chiamata shinbutsu shūgō.

Fu sempre in quella che è chiamata la «restaurazione Meiji» che venne a costruirsi l’impalcatura dell’attuale sistema che regge la politica nazionale.

L’imperatore e il primo ministro

Il Giappone opera secondo un sistema di monarchia costituzionale parlamentare unitaria: sebbene esista un imperatore, la cui posizione è ereditaria (attualmente Naruhito, salito al trono nel 2019, è il 126° imperatore), l’autorità suprema risiede nel popolo, esercitata attraverso un parlamento eletto, noto come Dieta nazionale. L’imperatore – 天皇, «sovrano celeste» – è il simbolo dello Stato e dell’unità dei giapponesi, svolge compiti cerimoniali ma non detiene alcun potere politico reale.

La struttura delle istituzioni statali si basa sulla separazione dei poteri tra il ramo legislativo, esecutivo e giudiziario. La Dieta è l’organo legislativo ed è composta da due camere (Camera dei rappresentanti o Camera bassa e la Camera dei consiglieri o Camera alta). Sebbene entrambe condividano i poteri legislativi, la Camera dei rappresentanti detiene un potere più significativo, soprattutto in relazione al bilancio, ai trattati e alla scelta del primo ministro.

Il potere esecutivo è conferito al gabinetto, che è guidato dal primo ministro (attualmente Shigeru Ishiba, leader del Partito liberal democratico), nominato dalla Dieta e confermato dall’imperatore.

Infine, il potere giudiziario vede il suo vertice nella Corte suprema, che ha il potere di interpretare la Costituzione.

I partiti del sistema giapponese

Il Partito liberal democratico (Pld) è stato la forza dominante nella politica giapponese per la maggior parte dell’era post bellica, godendo di un potere quasi ininterrotto dalla sua formazione nel 1955. Questo grazie, almeno in parte, alla sua adattabilità e alla sua capacità di rappresentare un’ampia gamma di interessi economici. Questo predominio di lunga data, spesso definito «Sistema del 1955», ha portato alcuni a descrivere il Giappone come uno Stato di fatto a partito unico.

Tuttavia, il panorama politico ha subito un cambiamento significativo nelle elezioni generali tenutesi il 27 ottobre 2024.

Il Pld, sotto la guida di Shigeru Ishiba, diventato primo ministro appena un mese prima, ha perso la maggioranza nella Camera dei rappresentanti per la prima volta dal 2009, ottenendo solo 191 seggi su 465, segnando il suo secondo peggior risultato dalla sua fondazione.

Il Pld ora governa in una coalizione di minoranza con il suo tradizionale partner, il Komeito, anche lui penalizzato dagli elettori con la perdita di otto seggi. Nonostante l’assenza di una sua maggioranza, Ishiba è stato rieletto primo ministro nel novembre 2024, guidando un governo di minoranza Pld-Komeito.

Il principale partito di opposizione, il Partito democratico costituzionale (Cdp), guidato da Yoshihiko Noda, è emerso come un vincitore significativo nelle elezioni, aumentando i suoi seggi da 96 a 148, il suo miglior risultato di sempre. Altro grande risultato è stato quello del Partito democratico per il popolo (Dpp) che, conquistando 28 seggi, è diventato il quarto partito più grande della Camera. Il successo di partiti minori come il Reiwa Shinsengumi e il neo formato Partito conservatore hanno alla fine formato un panorama politico più frammentato che, assieme alla perdita della maggioranza del Pld, potrebbe inaugurare un’epoca di maggiore instabilità politica e la necessità di costruire e negoziare coalizioni inedite per governare efficacemente. Il malcontento pubblico per uno scandalo di corruzione e fondi neri all’interno del Pld è considerato il fattore chiave che ha contribuito alla battuta d’arresto elettorale dei liberal democratici, evidenziando l’erosione della fiducia pubblica nel partito.

Con la coalizione di minoranza Pld-Komeito ora al governo, l’approvazione della legislazione richiederà la ricerca del sostegno di altri partiti alla Dieta. Il primo ministro Ishiba ha indicato la sua intenzione di ottenere il sostegno di partiti come Nippon Ishin (Partito dell’innovazione) e il Dpp. Quest’ultimo, dopo essere emerso come un potenziale ago della bilancia, ha espresso la volontà di considerare una cooperazione ad hoc con la coalizione di governo su questioni specifiche.

Nel frattempo, il Cdp, in quanto principale partito di opposizione, ha dichiarato il suo obiettivo di cooperare con altri partiti per opporre una forte sfida al governo. Questa nuova realtà politica suggerisce un potenziale periodo di maggiore negoziazione e compromesso che non esclude la possibilità di elezioni anticipate (le prossime elezioni generali sono previste alla fine del 2028).

La stabilità di lunga data caratterizzata dal dominio del Pld sta, quindi, affrontando sfide significative, suggerendo un potenziale spostamento verso un sistema multipartitico più competitivo o almeno un periodo di maggiore fluidità politica e instabilità. Anche il calo dell’affluenza alle urne osservato nelle recenti elezioni potrebbe riflettere una tendenza più ampia di disimpegno o insoddisfazione dei giapponesi nei confronti del sistema politico, cosa che potrebbe ulteriormente contribuire a risultati elettorali imprevedibili.

La questione demografica

In campo sociale ed economico, il Giappone sta affrontando una crisi demografica caratterizzata da un rapido invecchiamento della popolazione. A partire dal 2020, oltre il 29% dei giapponesi ha più di 65 anni e le proiezioni indicano che, entro il 2060, potrebbero superare il 40%.

Questa tendenza è accompagnata da un’elevata aspettativa di vita (circa 84 anni) e da un tasso di natalità persistentemente basso, che ha toccato un minimo di 1,2 figli per donna nel 2023. Il tasso di fertilità di 2,1 – indicato come limite minimo per consentire una sostituzione demografica senza traumi – è oggi una chimera (si veda MC, aprile 2025, ndr).

La popolazione del Paese è in declino da più di quindici anni consecutivi, con il calo più consistente registrato nel 2021. Oltre il 90% dei giapponesi risiedono ora nei centri urbani e l’età media, che – nel 2024 – ha raggiunto i 49 anni, obbliga le città ad adeguare sempre più i loro servizi a un’utenza più fragile e bisognosa di cure.

Tutto questo costringe il Paese ad affrontare sfide significative e multiformi per il futuro con una forza lavoro in calo e una maggiore pressione sul sistema di sicurezza sociale. Per sostenere una popolazione anziana più numerosa, ci saranno meno contribuenti e una crescita economica inferiore a causa della riduzione dei consumi e della spinta verso l’innovazione. Inoltre, la tendenza all’urbanizzazione concentra questi problemi in specifiche aree geografiche, esacerbando le sfide nelle regioni rurali in spopolamento.

Gli immigrati: un’apertura obbligata

Spinto dalla carenza di manodopera e dalla crescente globalizzazione, il Giappone sta vivendo un graduale aumento del numero di residenti e lavoratori stranieri. Sebbene le politiche sull’immigrazione siano state sempre piuttosto rigide, vi è oggi un crescente riconoscimento della necessità di attrarre personale straniero per affrontare la contrazione della forza lavoro. Questa tendenza sta lentamente introducendo una maggiore diversità nella società, sebbene rimangano aperte le sfide dell’integrazione e della comprensione culturale. Anche il tradizionale panorama del lavoro sta subendo una trasformazione. Si registra un notevole aumento di occupazioni occasionali e di contratti a breve termine, che riflettono un allontanamento dal sistema dell’impiego a vita, un tempo prevalente.

Allo stesso tempo, vi è una crescente pressione sulle aziende affinché forniscano accordi di lavoro più flessibili e migliorino l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Anche le giovani generazioni mettono sempre più in discussione le norme e le aspettative sociali tradizionali, come dimostra – ad esempio – la crescente accettazione delle uniformi unisex nelle scuole.

Inoltre, la società giapponese contemporanea è sempre più interessata al benessere personale e alla cura della salute. Vi è, inoltre, un rinnovato apprezzamento per la cultura e il design, che influenza le preferenze dei consumatori e le scelte di stile di vita.

Le donne, ancora discriminate

Sebbene il Giappone sia stato storicamente percepito come una società omogenea, la crescente necessità di lavoratori stranieri e l’impatto della globalizzazione stanno gradualmente portando a una maggiore diversità.

L’evoluzione degli atteggiamenti nei confronti dei ruoli di genere e dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, in particolare tra le giovani generazioni, suggerisce che sta avvenendo un cambiamento lento ma costante nelle tradizionali strutture della società. Queste tendenze hanno implicazioni significative per la futura forza lavoro, le dinamiche sociali e la competitività economica.

Nonostante il suo progresso economico, però, il Paese continua a confrontarsi con significative disparità di genere in vari ambiti, in particolare nel mondo del lavoro e nelle posizioni di leadership. Nel Gender gap index del 2024, il Giappone si è classificato relativamente in basso: le tradizionali strutture lavorative, gli atteggiamenti sociali e l’onere del lavoro di cura non retribuito colpiscono la progressione di carriera delle donne nipponiche.

Le incertezze dell’economia

Il Giappone ha attraversato un prolungato periodo di stagnazione economica, spesso definito «i decenni perduti» (originariamente riferito agli anni Novanta, ma esteso ai decenni successivi), in seguito al drammatico crollo della sua bolla speculativa del 1991.

Quest’epoca è stata caratterizzata da una crescita del Pil lenta o negativa, persistenti pressioni deflazionistiche e significativi problemi nel settore bancario.

Molti economisti attribuiscono la prolungata stagnazione a una combinazione di fattori, tra cui risposte politiche governative errate allo scoppio della bolla economica che spesso comportavano il ritardo delle necessarie riforme strutturali e il sostegno a imprese e istituzioni finanziarie in difficoltà, portando alla creazione di «banche zombie». Inoltre, le tendenze demografiche, come i già citati invecchiamento della popolazione e calo del tasso di natalità, hanno contribuito al malessere economico riducendo la forza lavoro e smorzando la domanda dei consumatori.

Questo prolungato periodo di stagnazione ha avuto un impatto profondo e duraturo sull’economia locale, con un conseguente significativo ritardo nella crescita del Pil procapite rispetto ad altre importanti nazioni industrializzate.

L’esperienza dei «Decenni perduti» funge da monito per altre economie che affrontano sfide simili legate a bolle speculative e cambiamenti demografici.

Il Giappone scivolato al quarto posto

Nel 2023, l’economia giapponese ha subito un importante cambiamento nella classifica globale, scivolando al quarto posto dopo la contrazione dell’ultimo trimestre e il superamento da parte della Germania. Sebbene, sempre durante il 2023, il Pil complessivo sia cresciuto dell’1,9%, la riduzione del quarto trimestre ha sollevato preoccupazioni su una potenziale recessione tecnica, in seguito a una precedente contrazione nel periodo luglio-settembre. Il calo è stato in parte attribuito a uno yen giapponese più debole.

Tuttavia, i recenti indicatori economici suggeriscono un quadro più sfumato. Ci sono segnali di una potenziale inversione di tendenza, con un’inflazione del 2%, superiore all’obiettivo della Banca del Giappone, e una crescita salariale del mercato del lavoro che mostra la più forte progressione dagli anni Novanta.

I consumi privati, un motore chiave della domanda interna, hanno mostrato alcuni segnali di ripresa, sebbene la loro sostenibilità dipenda da una continua crescita dei salari reali che superi l’inflazione. Gli investimenti delle imprese sembrano attestarsi su una moderata tendenza al rialzo, sostenuti da forti utili aziendali.

Nonostante i recenti segnali positivi, permane un certo grado di incertezza tra gli economisti riguardo alla forza e alla longevità della ripresa economica. I venti contrari dell’economia globale, le politiche commerciali di Trump e le sfide demografiche continuano a rappresentare grossi rischi per una crescita significativa.

Un debito pubblico enorme

Il livello del debito pubblico giapponese è uno dei più alti tra le nazioni sviluppate, stimato a circa il 263% del Pil a gennaio 2025. Circa 8.840 miliardi di dollari Usa (1,35 quadrilioni di yen). Il costo (tecnicamente detto «servizio») di questo ingente debito consuma una parte considerevole del bilancio nazionale, rappresentando il 22% dal 2023. Questo elevato livello di debito è stato un problema persistente, esacerbato dalle misure di stimolo economico implementate dallo scoppio della bolla speculativa (1989-1990) e ulteriormente aumentato da eventi come la Grande recessione (1991-2010), il terremoto e lo tsunami del Tōhoku nel 2011 e la pandemia da Covid-19.

Sebbene l’enorme entità del debito pubblico giapponese sia una grave preoccupazione, il fatto che una grande percentuale sia detenuta a livello nazionale, in particolare dalla Banca del Giappone (il 43,3% del debito è in mano al principale ente finanziario nazionale), mitiga alcuni dei rischi immediati associati al debito estero. Tuttavia, ciò non diminuisce le implicazioni a lungo termine di un tale elevato onere del debito, che può limitare la flessibilità fiscale del governo nel rispondere a futuri shock economici o nell’investire in aree cruciali come la sicurezza sociale e la transizione energetica. Il potenziale aumento dei tassi di interesse con la normalizzazione della politica monetaria da parte della Banca del Giappone potrebbe esacerbare ulteriormente i costi del servizio del debito.

Nel corso degli anni, Tokyo ha implementato varie strategie per affrontare le sue sfide economiche. «Abenomics» (dal nome del primo ministro Shinzo Abe, ndr), un piano di rivitalizzazione lanciato nel 2013, ha impiegato un approccio a tre fasi che combinava stimoli fiscali, allentamento monetario e riforme strutturali, volte a incrementare l’offerta di lavoro, aumentare la concorrenza e promuovere la crescita in nuovi settori come l’energia e l’ambiente.

Più recentemente, il governo si sta concentrando sulla «tariffazione del carbonio orientata alla crescita» come parte della sua politica di Trasformazione verde (la cosiddetta Gx), con l’obiettivo di incentivare gli investimenti privati e pubblici negli sforzi di decarbonizzazione. Ciò include iniziative come le obbligazioni di transizione Gx e il miglioramento dell’occupabilità e della sicurezza del lavoro attraverso programmi di formazione e liberalizzazione del mercato del lavoro.

L’instabilità politica, caratterizzata da frequenti cambi di governo, è stata identificata come un significativo ostacolo a un’efficace elaborazione delle politiche economiche, in quanto crea incertezza per le imprese e le famiglie, scoraggiando gli investimenti e i consumi. Anche la cultura aziendale unica del Giappone, con la sua enfasi storica sulla stabilità dei prezzi, e le tendenze occupazionali in evoluzione, inclusa la crescita del lavoro temporaneo, plasmano il panorama economico e l’efficacia delle varie misure politiche.

Le sfide demografiche, come detto, intrecciate con le prospettive economiche del Paese, rappresentano anche opportunità per l’innovazione tecnologica, in particolare nei settori dell’automazione e dell’assistenza sanitaria per gli anziani.

I valori sociali e le percezioni pubbliche svolgono un ruolo significativo nel plasmare la politica energetica giapponese, soprattutto per quanto riguarda l’accettazione dell’energia nucleare e la transizione verso fonti di energia rinnovabile.

La transizione energetica in corso non è solo un imperativo ambientale per il Giappone, ma anche economico, perché offre il potenziale per nuovi investimenti, creazione di posti di lavoro e maggiore indipendenza energetica, pur presentando sfide relative ai costi e allo sviluppo delle infrastrutture.

Prospettive

Questi fattori interconnessi creano un panorama complesso e dinamico in cui decisioni politiche, cambiamenti sociali, pressioni economiche e politiche energetiche sono tutti elementi legati tra loro. La loro modulazione plasma la traiettoria del Giappone in un ambiente globale sempre più incerto.

Il Paese dovrà affrontare la sfida di bilanciare i finanziamenti della sua ambiziosa transizione energetica e i suoi obblighi di sicurezza sociale con l’elevato livello di debito pubblico.

Anche la gestione delle incertezze geopolitiche, in particolare le relazioni con la Cina e con la nuova amministrazione statunitense, sarà cruciale. Inoltre, affrontare la resistenza politica e culturale interna alle riforme necessarie, come l’aumento dell’immigrazione, sarà essenziale per la sostenibilità a lungo termine.

Il Giappone ha il potenziale per affrontare le sfide poste da una società che invecchia, sfruttando la sua abilità tecnologica, in particolare, nei settori del’automazione, della robotica e delle tecnologie sanitarie. Una transizione riuscita verso un’economia basata sulle risorse rinnovabili potrebbe rafforzare l’indipendenza energetica, stabilizzare i costi dell’energia e creare nuove opportunità economiche.

Gli attuali segnali che fanno pensare alla fine della deflazione e a un ritorno a una crescita salariale sostenuta offrono un barlume di speranza per rivitalizzare la domanda interna e la spesa dei consumatori.

In definitiva, la capacità del Giappone di bilanciare la ricchezza del suo patrimonio culturale, le sue pressanti sfide sociali ed economiche e l’imperativo per un futuro sostenibile determinerà il suo successo negli anni a venire.

Piergiorgio Pescali

Dopo la lezione di Fukushima

la transizione energetica

Mentre la produzione di energia nucleare è in lenta ripresa, oggi il Giappone deve importare molti combustibili fossili. Tuttavia, la strada per un passaggio alle energie rinnovabili pare segnata.

In Giappone, l’eredità del disastro di Fukushima continua a influenzare l’opinione pubblica sulle scelte energetiche del Paese. Il mix energetico attuale è dominato dai combustibili fossili: petrolio, gas naturale e carbone, insieme rappresentano circa l’63,5% dell’approvvigionamento di energia primaria. Il paese nipponico detiene la posizione di maggiore importatore mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl) e dipende fortemente dalle importazioni anche per carbone e petrolio a causa delle limitate risorse energetiche nazionali.

Il nucleare ha svolto un ruolo significativo nella produzione di elettricità prima dell’incidente di Fukushima Daiichi del 2011. Tuttavia, in seguito al disastro, molti reattori sono stati spenti per ispezioni di sicurezza, portando a una drastica diminuzione della quota del nucleare nel mix energetico. Nel 2010 era al 31%. Nel 2011, dopo lo tsunami, era praticamente a zero. Ancora nel 2023, l’energia atomica ha rappresentato una percentuale minore dell’approvvigionamento energetico totale, sebbene in rialzo all’8,6%. Vi è, cioè, una tendenza al ritorno all’energia ricavata dalla fissione assieme all’aumento delle rinnovabili.

Queste ultime – ovvero l’energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica e da biomassa – stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nel panorama giapponese, ma il loro contributo complessivo è di circa il 20% (nell’Unione europea siamo attorno al 24%, con l’Italia che, con il 37% di energia rinnovabile sul totale dell’energia prodotta, si pone nei primi posti).

La forte dipendenza del Giappone dalle importazioni di energia rende il Paese più vulnerabile all’instabilità geopolitica, alle fluttuazioni dei prezzi globali dell’energia e alle variazioni dei tassi di cambio, sottolineando l’importanza di diversificare le sue fonti e rafforzare la sicurezza energetica.

La strada della decarbonizzazione

Il governo ha fissato obiettivi ambiziosi per aumentare la quota di energia rinnovabile nel suo mix di produzione di elettricità. Il sesto Piano energetico strategico, pubblicato nel 2021, mirava a far sì che le rinnovabili costituissero il 36-38% dell’approvvigionamento di elettricità entro il 2030. Il settimo Piano energetico strategico, approvato nel febbraio 2025, ha innalzato questo obiettivo al 40-50% entro l’anno fiscale 2040, posizionando per la prima volta l’energia rinnovabile come fonte di energia principale.

Gli obiettivi includono la diminuzione della quota di gas naturale dal 34% nel 2022 al 20% entro il 2030, e del carbone dal 31% al 19% nello stesso periodo. Al tempo stesso si intende massimizzare l’uso dell’energia nucleare insieme alle rinnovabili per garantire un approvvigionamento energetico stabile e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, puntando a una quota del 20-22% di nucleare entro il 2030 e del 20% nel 2040.

La strada del nucleare

Dopo il disastro di Fukushima, l’energia nucleare rimane una questione delicata in Giappone, con preoccupazioni per la sicurezza e opposizione pubblica persistenti che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, la ges-

tione, fino ad oggi positiva, dell’incidente di Fukushima Daiichi, ha iniettato una dose di ottimismo nella popolazione giapponese la quale, dopo il comprensibile rifiuto, oggi sta riprendendo confidenza con la fissione e la necessità di un suo ritorno nel mix energetico.

Con successi altalenanti, la Tepco (la compagnia elettrica proprietaria della centrale di Fukushima) sta cercando di mitigare le gravi conseguenze sociali e psicologiche dovute alla gestione della centrale dopo l’incidente e anche i paesi che, dopo la fusione dei tre reattori, erano stati completamente evacuati, si stanno ripopolando.

La strada verso le rinnovabili

Le principali misure politiche energetiche includono la creazione di zone di promozione dell’energia rinnovabile, l’aumento degli investimenti nel settore di ricerca e sviluppo per le tecnologie solari ed eoliche, l’accelerazione per i progetti eolici offshore e la promozione dello stoccaggio di energia tramite batterie. Il governo ha anche annunciato piani per eliminare gradualmente le centrali a carbone più vecchie e meno efficienti.

Il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi per le energie rinnovabili richiederà il superamento di sfide significative relative al rafforzamento della disciplina aziendale, alla riduzione dei costi per i consumatori, allo sviluppo della capacità della rete interregionale, all’accelerazione dell’innovazione e alla creazione di sistemi adeguati di smaltimento e riciclaggio per i pannelli solari usati.

La sfida maggiore verso la transizione energetica è la necessità di ingenti investimenti in nuove infrastrutture, come l’aggiornamento della rete elettrica per accogliere la variabilità delle energie rinnovabili e lo sviluppo di infrastrutture per l’idrogeno e l’ammoniaca.

Inoltre, la fornitura da parte del governo di significativi sussidi per i combustibili fossili potrebbe rallentare la transizione verso l’energia rinnovabile. Una strategia a lungo termine più coerente comporterebbe il reindirizzamento di questi sussidi verso investimenti in energia rinnovabile ed efficienza energetica.

L’accettazione sociale

L’incidente nucleare di Fukushima del 2011 ha avuto un impatto significativo sulla percezione pubblica di tutte le strutture energetiche in Giappone, portando a una maggiore attenzione e, in molti casi, a una resistenza nei confronti sia dei progetti nucleari sia, in certa misura, di quelli per l’energia rinnovabile. Costruire fiducia e interagire con le comunità locali sono azioni cruciali per ottenere l’accettazione sociale. I modelli di proprietà comunitaria, in cui i residenti locali hanno una partecipazione diretta nei progetti energetici, hanno dimostrato di migliorare le relazioni.

L’accettazione dei progetti di energia rinnovabile, in particolare di quella eolica, può essere difficile a causa delle preoccupazioni relative all’impatto delle turbine sul paesaggio, al rumore e ad altri effetti ambientali.

La percezione pubblica è plasmata da vari fattori, tra cui il livello di fiducia nei fornitori di energia e nel governo, i benefici percepiti (come la protezione ambientale e l’indipendenza energetica) e i rischi percepiti associati alle diverse fonti di energia rinnovabile. Una maggiore conoscenza e consapevolezza pubblica sui benefici delle rinnovabili può portare a un atteggiamento più positivo e a una maggiore volontà di adottare queste tecnologie.

Le opportunità della transizione

Premesso tutto questo, la transizione energetica presenta significative opportunità per il Giappone. Massimizzare l’uso delle risorse rinnovabili nazionali può rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza del paese dai volatili mercati globali dei combustibili fossili stimolando al tempo stesso la crescita economica attirando ingenti investimenti, promuovendo l’innovazione, creando nuovi posti di lavoro nella produzione, nell’installazione e nella manutenzione e rivitalizzando le economie regionali. I progressi tecnologici in settori come l’idrogeno verde, la co-combustione di ammoniaca e la cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs) offrono potenziali percorsi per la decarbonizzazione dei settori industriali, altrimenti difficili da abbattere.

Le implicazioni economiche della transizione energetica giapponese sono sostanziali. Gli investimenti in infrastrutture e tecnologie per le energie rinnovabili possono stimolare l’attività economica, creare posti di lavoro e ridurre la dipendenza da costose importazioni di combustibili fossili, portando a prezzi dell’energia più stabili e accessibili nel lungo periodo. Il raggiungimento degli obiettivi di emissioni nette zero potrebbe attrarre trilioni di dollari di investimenti, alimentando ulteriormente l’innovazione e la rivitalizzazione economica regionale. Tuttavia, la transizione comporta anche costi iniziali e richiede un’attenta pianificazione per minimizzare gli impatti economici negativi sulle industrie ad alta intensità energetica e garantire una transizione giusta per i lavoratori nei settori dei combustibili fossili.

Piergiorgio Pescali

Mai più altri «Hibakusha»

Hiroshima e Nagasaki (1945-2025)

Sono trascorsi ottant’anni dal lancio delle bombe atomiche sulle due città giapponesi. Una pagina tragica nella storia dell’umanità.

Questo 2025 segna l’ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, avvenuti il 6 e il 9 agosto 1945. Questa ricorrenza storica funge da sfondo per comprendere la traiettoria post bellica del Giappone e il suo impegno per la pace sulla scena globale oggi messo in discussione da un nazionalismo sempre più aggressivo.

Le bombe atomiche degli Stati Uniti sulle due città giapponesi furono i primi e, almeno fino a oggi, gli unici casi di utilizzo di armi nucleari in un conflitto armato. Il bombardamento di Hiroshima causò un numero stimato di morti tra 90mila e 166mila entro la fine del 1945, mentre Nagasaki vide circa 60mila-80mila morti nello stesso periodo. Circa la metà di questi decessi si verificò il primo giorno dei bombardamenti.

L’impatto immediato delle esplosioni fu devastante, con intense onde d’urto, calore radiante e radiazioni ionizzanti che causarono distruzioni diffuse e immense perdite di vite umane. Nei mesi e negli anni successivi, molti altri sopravvissuti, noti come hibakusha, continuarono a soffrire e morire a causa degli effetti a lungo termine di ustioni, malattie da radiazioni, tumori e altre lesioni aggravate da malattie e malnutrizione.

Il Giappone si arrese alle forze alleate il 15 agosto 1945, sei giorni dopo il bombardamento di Nagasaki e la dichiarazione di guerra dell’Unione Sovietica, firmando lo strumento di resa il 2 settembre 1945.

Fu giusto utilizzarle?

A livello internazionale, le opinioni su quei bombardamenti rimangono divise. Mentre la maggioranza dei giapponesi ritiene che i bombardamenti siano stati ingiustificati, l’opinione pubblica negli Stati Uniti è stata storicamente più favorevole. Molti hanno sostenuto che fosse stato necessario l’uso delle bombe nucleari per porre rapidamente fine alla guerra ed evitare ulteriori vittime.

Tuttavia, nel tempo, il sostegno ai bombardamenti è gradualmente diminuito anche negli Usa, riflettendo una crescente consapevolezza delle implicazioni etiche e dell’esistenza di strategie alternative. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki rappresentano un momento cruciale nella storia dell’umanità, perché hanno mostrato la potenza distruttiva senza precedenti delle armi nucleari e sollevato profonde questioni etiche e giuridiche sul loro utilizzo. Le conseguenze sulla salute a lungo termine per gli hibakusha servono da crudo promemoria del duraturo costo umano della guerra nucleare. Le loro esperienze sono state fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica globale sui pericoli delle armi nucleari e per sostenere la loro abolizione.

Contrarietà e commemorazioni

In Giappone, l’esperienza di Hiroshima e Nagasaki ha favorito una forte identità nazionale in sostegno della pace e del disarmo nucleare, una posizione che influenza la politica estera e l’impegno internazionale del Paese.

Esiste una profonda contrarietà verso il nucleare militare (per quello civile, le opinioni dei giapponesi sono assai più contrastanti) e le annuali cerimonie commemorative della pace in entrambe le città fungono da potenti promemoria: la devastazione causata dalle armi nucleari è un appello alla pace e al disarmo globale.

Hiroshima e Nagasaki tengono cerimonie commemorative il 6 e il 9 agosto di ogni anno, durante le quali si riuniscono le famiglie delle vittime, funzionari governativi, rappresentanti internazionali e sostenitori della pace da tutto il mondo. Esse rafforzano la consapevolezza di quanto sia importante la cooperazione e il dialogo internazionale nella prevenzione di futuri conflitti e nella promozione di un mondo più pacifico.

La lezione è stata appresa?

I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki hanno segnato l’alba dell’era nucleare. Essi hanno alterato per sempre il panorama della politica internazionale, introducendo la minaccia esistenziale di un annientamento dell’umanità, portando alla corsa agli armamenti nucleari durante la Guerra Fredda e plasmando le dinamiche globali del potere per decenni. Mentre il mondo si avvicina all’ottantesimo anniversario di questi eventi, è fondamentale riflettere sulle lezioni apprese.

I bombardamenti sottolineano l’imperativo di prevenire la proliferazione nucleare, perseguire accordi sul controllo degli armamenti e promuovere soluzioni diplomatiche ai conflitti internazionali. La ricerca di un mondo libero da armi nucleari rimane un obiettivo cruciale per garantire la pace e la sicurezza globale per le generazioni future. L’anniversario evidenzia anche l’importanza di riconoscere le ingiustizie storiche e promuovere la riconciliazione.

Piergiorgio Pescali

Il Premio Nobel per la pace a Nihon Hidankyō

Nel 2024 l’associazione giapponese Nihon Hidankyō ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Raggruppando tutte le associazioni che rappresentano le vittime delle bombe atomiche e termonucleari, il premio assegnato alla Nihon Hidankyō proprio l’anno prima dell’ottantesimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, assume un significato particolarmente forte perché, come ha affermato Kjersti Fløgstad, direttrice esecutiva del Nobel peace centre di Oslo: «Sottolinea quanto sia importante che le persone si impegnino in riflessioni sugli impatti devastanti della guerra e dell’uso delle armi sui civili».

I precedenti

Il conferimento del premio alla federazione giapponese si aggiunge a quelli già assegnati, dal Comitato norvegese, a persone e associazioni che si battono per il bando delle armi nucleari.

Nel 1985 il riconoscimento andò ai Fisici internazionali per la prevenzione della guerra nucleare; nel 1995 a Jozef Rotblat, l’unico scienziato che abbandonò il Progetto Manhattan e all’associazione Pugwash, di cui Rotblat fu uno dei fondatori; nel 2005 alla Iaea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, «per gli sforzi di prevenzione dell’uso dell’energia atomica per scopi militari» e nel 2017 all’Ican, l’associazione per la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari.

Chi sono i vincitori

La Nihon Hidankyō – il nome completo è «Nihon gensuibaku higaisha dantai kyōgi-kai», ovvero Confederazione giapponese delle organizzazioni di chi ha sofferto le bombe atomiche e termonucleari – rappresenta non solo le migliaia di hibakusha di Hiroshima e Nagasaki, ma anche i ventitre pescatori della nave giapponese Daigo Fukuryū Maru esposti al fallout radioattivo dell’esplosione termonucleare della bomba Castle Bravo fatta detonare dagli Stati Uniti nell’atollo di Bikini nel 1954. Fu proprio quest’ultimo test che convinse gli hibakusha, riunitisi nel 1956 a Nagasaki per la Seconda conferenza mondiale sulla messa al bando delle armi nucleari, a fondare la confederazione.

Da allora, l’attività della Nihon Hidankyō ha conosciuto alti e bassi, ma, tra defezioni, scissioni, polemiche ideologiche e politiche, ha continuato a lottare per un mondo libero dalle armi atomiche. Come ha spiegato Mimami Toshiuki, copresidente dell’associazione, «nessuno può coesistere con le armi nucleari, il cui unico scopo è quello di annientare l’umanità. Noi hibakusha ci battiamo affinché non vi siano più hibakusha».

Nel 2016 un membro dell’associazione, Tanaka Terumi, balzò alla ribalta delle cronache per aver criticato il presidente statunitense Barak Obama (allora al massimo della sua popolarità), intervenuto a Hiroshima il 6 agosto, che definì inopportunamente il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki «morte caduta dal cielo», senza specificare chi avesse lanciato le bombe.

Ciò che fa più paura al Nihon Hidankyō è la proliferazione delle armi tattiche, bombe nucleari a bassa potenza (inferiore al chilotone) che potrebbero essere usate sui campi di battaglia con effetti distruttivi minori: «Non esistono armi atomiche “buone”», spiega Tanaka, aggiungendo che «con le bombe nucleari tattiche si cerca di ridimensionare il pericolo di questi ordigni sulla popolazione civile, ma noi hibakusha siamo la prova vivente che qualunque arma atomica è devastante».

In Giappone, il premio Nobel non ha fatto piacere a tutti. Vi sono anche molte voci critiche, specialmente nel governo e all’interno del potente movimento nazionalista. Tra i punti dello statuto del Nihon Hidenkyō vi è – infatti – anche una richiesta di risarcimento verso i 107mila hibakusha ancora in vita, una richiesta avanzata allo Stato giapponese in quanto responsabile di «aver scatenato la guerra, che ha portato ai danni causati dal bombardamento atomico».

Una risposta positiva rappresenterebbe un’ammissione di responsabilità che contrasta con il crescente nazionalismo che, ormai da diversi decenni, sta attraversando tutta la nazione, trovando nel governo di Tokyo consensi sempre più ampi.

In un mondo di testate

Secondo il Sipri (Stockholm international peace research institute), negli arsenali mondiali sarebbero stoccate più di 12mila testate nucleari di cui 10.500 tra Usa e Russia, e il restante in altri sette Paesi (India, Pakistan, Cina, Francia, Regno Unito, Israele e Nord Corea). Numericamente gli attuali ordini atomici sono inferiori rispetto ai 65mila attivi alla fine degli anni Ottanta, ma la potenza distruttiva è ben più devastante. Inoltre, la miniaturizzazione delle bombe, permette sempre più il trasferimento veloce da una regione all’altra del globo e nessuna nazione, vicina o lontana che sia, oggi si può dire al sicuro da un eventuale attacco nucleare.

P.P.

Ha firmato il dossier:

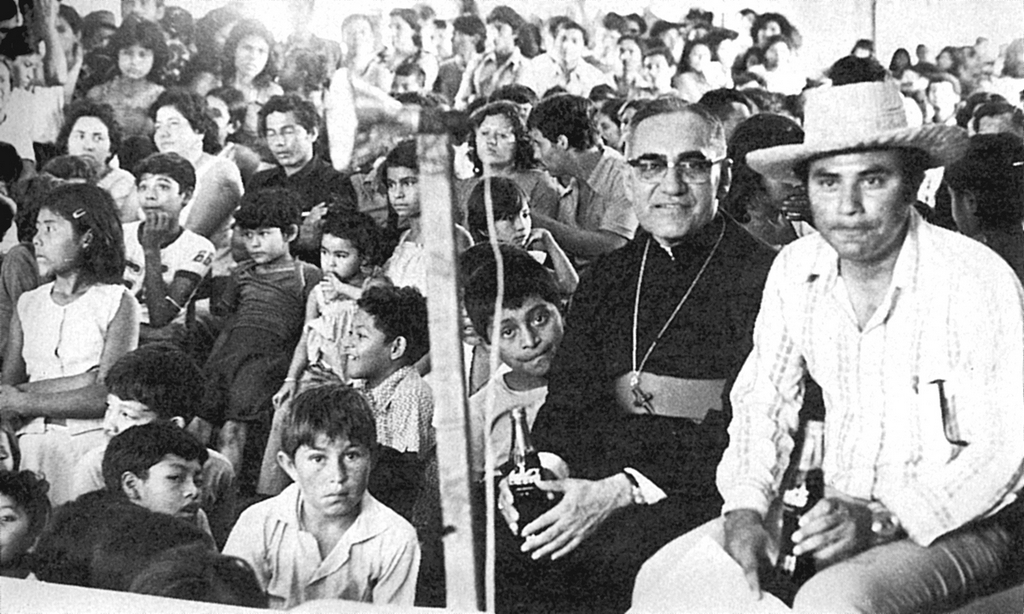

PIERGIORGIO PESCALI

Risiede in Giappone e Corea del Nord lavorando nella ricerca scientifica in campo fisico e nucleare. Nel 2011, subito dopo lo tsunami, è stato uno dei primi a entrare nella centrale nucleare di Fukushima che a tutt’oggi visita regolarmente. Grazie al lavoro che lo porta a viaggiare per il mondo collabora con vari media. È una firma storica di MC.

A CURA DI:

Paolo Moiola, giornalista MC.