Nel dicembre 2015 si è tenuta a Parigi la Cop21, la ventunesima conferenza internazionale sul clima. Da essa è uscito l’Accordo di Parigi, con alcuni obiettivi che la comunità globale dovrà raggiungere per limitare i danni climatici. Alle dichiarazioni entusiastiche di molti si sono affiancate quelle scettiche di molti altri. E a margine della Cop21 si sono registrate assemblee e iniziative alternative: testimonianze di resistenza a un sistema che sembra proprio non voler cambiare.

«Volere è potere», si dice, quindi nell’attuale scenario ambientale e climatico il «non volere» finisce per essere un crimine. E nella storia delle negoziazioni per il clima, il non volere è stato protagonista di molti, troppi summit inteazionali. La Cop211, svoltasi a Parigi lo scorso dicembre 2015, ha rappresentato per molti un’occasione (forse, l’ultima) per prendere decisioni concertate per tempo, allo scopo di cercare di mitigare gli effetti del cambio climatico attraverso una riduzione dei livelli di emissione di anidride carbonica.

Tappe importanti di una lunga serie di summit

Quella di Parigi è stata l’ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di summit, cominciata dopo la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, quando venne stilata la Unfccc (la Convenzione Onu sui cambiamenti climatici). Nella città brasiliana si era giunti a un accordo a livello globale di collaborazione per «conservare, proteggere e ristabilire la salute e l’integrità dell’ecosistema della Terra». La prima Cop si tenne a Berlino nel 1995 allo scopo di definire i principali obiettivi di riduzione delle emissioni. Nel 1997 la conferenza riunita a Kyoto produsse il noto «Protocollo», documento che negli anni ha subito un progressivo affievolimento. La mancata volontà di impegnarsi in un piano comune e vincolante fu in qualche modo «sancita» dall’uscita degli Usa dal Protocollo nel marzo 2001, anno in cui, a novembre, si sarebbe tenuta la Cop7, a Marrakesh: gli Stati Uniti, pur rappresentando un quarto delle emissioni complessive del pianeta, uscirono dal Protocollo di Kyoto in disaccordo sui meccanismi della sua attuazione. Con la sua ratifica da parte di un gran numero di paesi, tuttavia, il Protocollo entrò in vigore nel 2005. Esso obbligava i paesi industrializzati a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni di gas serra in misura non inferiore al 5% rispetto a quelle del 1990. Con l’accordo di Doha del dicembre 2012 l’estensione del protocollo si sarebbe prolungata fino al 2020. Nel 2009 la Conferenza delle Parti di Copenaghen partorì quello che venne poi chiamato un non accordo, che ribadiva l’impegno di mantenere l’aumento della temperatura sotto i 2 gradi Celsius di media a livello globale ma che faceva sparire impegni concreti nella riduzione delle emissioni.

Il mondo è cambiato

Nel 2010, nel momento dell’approvazione del secondo periodo di implementazione, il Protocollo vide l’abbandono di Russia, Giappone, Nuova Zelanda e del Canada, che rifiutavano, un’altra volta, «impegni vincolanti». In effetti, il mondo che si era incontrato nel 1992 e aveva poi firmato il protocollo a Kyoto nel 1997, nel frattempo, era molto cambiato. Alla fine del 2015, a Parigi, alcuni paesi come Cina, India e Brasile che a Kyoto erano stati inseriti un una lista conosciuta come Non Annex 1 (e chiamati «paesi in via di sviluppo»), si sono presentati come potenze mondiali indiscusse a livello economico, produttivo e di potere politico. A questi paesi, Kyoto non aveva assegnato vincoli di riduzione di emissioni, mentre ai paesi industrializzati dell’Annex 1 sì. Con il passare degli anni, i vecchi paesi industrializzati come gli Usa hanno cominciato a richiedere impegni di riduzione anche ai nuovi paesi industrializzati. E i criteri coi quali definire «responsabilità» e «capacità» dei vari paesi di adottare tali impegni a nome di una solidarietà internazionale, sono divenute il nodo gordiano delle negoziazioni.

Il mercato delle emissioni

Questa è la principale (pesante) eredità ricevuta dalla Cop21 di Parigi, che si aggiunge a molte altre questioni spinose sui meccanismi di implementazione dell’accordo. La società civile e accademica, le comunità indigene, campesine, i piccoli agricoltori, etc. hanno criticato pesantemente strumenti come i Meccanismi di sviluppo pulito, o il Redd2, che hanno messo nelle mani del mercato la possibilità di decidere cosa fare e da parte di chi. Che il mercato sia l’attore più opportuno ed efficiente per gestire la crisi climatica è già di per sé discutibile; quando poi si giunge persino a un mercato finanziarizzato del clima (come nel caso dei Redd, appunto), dei diritti d’emissione e consumo, la situazione giunge all’assurdo.

Il debito climatico

Tuttavia, dopo l’evidente fallimento di Copenaghen e le non decisioni prese nelle successive riunioni, c’è chi ha applaudito l’accordo approvato a Parigi lo scorso 12 dicembre: dalle imprese transnazionali al segretario generale delle Nazioni unite, al delegato Usa John Kerry, a vari ministri francesi fino ai nostri presidente del Consiglio e ministro dell’Ambiente. Secondo questi ultimi, nell’Accordo di Parigi l’Italia è stata protagonista, e gli italiani possono essere soddisfatti perché «siamo nella storia». Il ministro Galletti sembra tuttavia parlare di una storia futura, ideale e con tanti «se», mentre pare non prendere in considerazione la storia già avvenuta, quella che ha visto i paesi di vecchia industrializzazione accumulare un debito ecologico e climatico nei confronti del resto del mondo. La giustizia climatica, che ogni accordo sul clima dovrebbe avere come obiettivo, non può esimersi dal fare i conti con il tema del debito climatico. L’effetto serra è un processo che si conosce dalla fine dell’800, soprattutto grazie al lavoro del chimico svedese Svante Arrhenius. Sono però dovuti passare decenni perché il tema diventasse politico, e fosse discusso per la prima volta in una riunione governativa a Villacco, Austria, nel 1985, e poi nei rapporti dell’Ipcc (Gruppo intergovernativo sul Cambio Climatico), e in infinite pubblicazioni accademiche. Ci si ricorderà forse del botta e risposta tra gli ambasciatori di Usa e Bolivia a Copenaghen nel 2009. Lo statunitense Todd Ste, mentre riconosceva il pesante ruolo storico del suo paese nelle emissioni di gas serra, rifiutava l’obbligo di compensarle e negava l’esistenza di un debito.

Pablo Solon, allora, gli ricordò che i ghiacciai boliviani si stavano sciogliendo riducendo le fonti d’acqua del suo paese, e gli chiese chi, secondo lui, dovesse far fronte al problema. Dopo di che gli fece notare che in quella sede non si stavano additando colpevoli, ma attribuendo responsabilità.

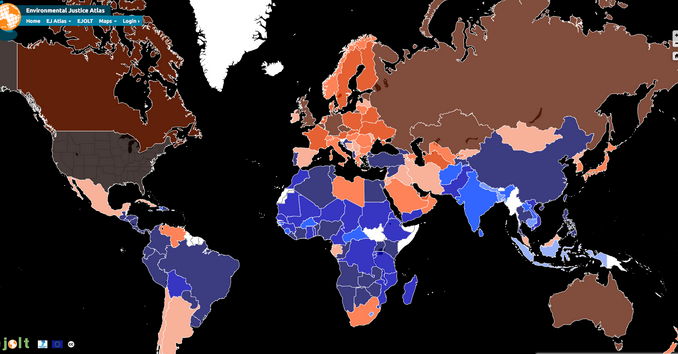

Il gruppo di ricerca dell’Ejatlas, con la collaborazione del collega svedese Rikard Warlenius, ha pubblicato una mappa tematica del «debito climatico» (vedi in questa pagina in alto). In essa si evidenzia la responsabilità di una parte di mondo nel totale delle emissioni globali. La stessa parte che oggi si rifiuta di prendere impegni vincolanti. E quando parliamo di «paesi» ci riferiamo sì alla popolazione media, ma anche e soprattutto all’élite benestante, alle imprese di quelle zone di mondo in cui i benefici della ricchezza si concentrano.

La tecnologia ci salverà?

Ma perché l’accordo di Parigi è stato accolto come un successo dai politici e dal settore del business e da altri no? Cos’ha di tanto sbagliato? E, infine, è proprio tutto da buttare?

Il documento in effetti raccomanda di rimanere «ben al di sotto dei 2 gradi Celsius» di aumento della temperatura, e aspira persino a raggiungere la soglia di 1,5. E questo è da accogliere come un successo. Tuttavia, le modalità che suggerisce per raggiungere tale obiettivo prevedono ancora quei meccanismi di mercato di cui si è parlato sopra, o strumenti altamente tecnologici capaci di rimuovere dall’atmosfera l’anidride carbonica di troppo. Ma su quest’ultimo punto ci domandiamo se davvero si voglia far fronte alla crisi climatica appellandoci a una tecnologia (probabilmente energivora) che deve ancora essere testata. Non sarebbe meglio un ripensamento radicale del cammino fatto finora?

Secondo Kevin Anderson del Tyndall Centre, un centro di ricerca inglese sui cambiamenti climatici, «se vogliamo essere seri sul tema del cambio climatico, il 10% della popolazione globale responsabile per il 50% delle emissioni totali deve tagliare in modo drastico il suo consumo di energia».

Molti dubbi sull’accordo

Per aggiungere ulteriori dubbi sull’accordo raggiunto, possiamo ancora chiederci, come fa l’analista uruguayano Gerardo Honty, perché le imprese del petrolio e le grandi multinazionali hanno applaudito alla sua firma. Sicuramente vi hanno visto una garanzia per la civiltà dei combustibili fossili: nulla viene messo in dubbio, nessun cambio radicale in vista. Il che viene anche confermato dal consenso di paesi grandi consumatori dell’oro nero, come Cina e Stati Uniti.

Naomi Klein, autrice di ricerche e pubblicazioni importanti su potere corporativo e ambiente, nel suo ultimo libro This Changes Everything, ha fatto notare che termini come «combustibili fossili», «petrolio», «carbone» non appaiono nel testo finale dell’accordo di Parigi, né tantomeno concetti come «debito climatico». È preoccupante, poi, la cancellazione di riferimenti ai Diritti umani e alle popolazioni indigene, se non nel timido preambolo. E come se non bastasse, ci vorrà un bel po’ di tempo perché questo accordo possa entrare in vigore, forse appena nel 2020.

Ci troviamo dunque tra le mani un testo che non affronta le questioni chiave, che non mette in discussione i meccanismi di ingiustizia che favoriscono l’accumulazione di capitale, gli accordi commerciali che aumentano da un lato la ricchezza estrema e dall’altro la povertà e la violenza. La crescita economica perseguita attraverso estrazione di risorse, produzione e consumo continua a essere indicata come la via per raggiungere lo sviluppo. Un retorico appello allo spirito di cooperazione e solidarietà internazionale lascia ai singoli governi la possibilità di adottare misure volontarie di riduzione delle emissioni. In pochi a Parigi hanno presentato obiettivi volontari di riduzione ragionevoli, e si è calcolato che anche se essi venissero rispettati, la temperatura si alzerebbe comunque di 3°C.

Piccole rivoluzioni in atto

Spesso ci aspettiamo che sia un’idea brillante, un’ideologia che possa spiegare tutto, una formula da applicare al mondo intero per fare una «rivoluzione» a cambiare le cose per raggiungere un mondo migliore. Se però poi il cambiamento non arriva, ci demoralizziamo e ci pare che le vie d’uscita siano inesistenti. L’antropologo David Graeber, in un suo saggio del 2004, invitava però a vedere nelle tante azioni quotidiane, vicine a noi o lontane, una rivoluzione già in atto. Anzi, tante piccole rivoluzioni. E a Parigi se ne sono viste tante. Pur nella loro diversità culturale, politica ed ecologica, tutte mostravano strade alternative proprio a quei governi a cui la volontà e il coraggio mancavano.

Rappresentanti dei gruppi indigeni dell’Isola della Tartaruga (così veniva chiamata l’America Settentrionale) hanno portato con sé testimonianze della resistenza nei loro territori contro le perforazioni per fracking, a causa delle quali l’acqua, la terra e l’aria sono state inquinate provocando malattie croniche ad adulti e neonati. In Canada, la popolazione Wet’suwet’en resiste contro la costruzione del Pacific Trails Pipeline (Ptp), un oleodotto construito da Lng Canada, Shell Canada Limited, Mitsubishi Corporation, KoreaGas (Kogas) e Petrochina, che dovrebbe trasportare le sabbie bituminose della regione dell’Alberta al Pacifico, per essere poi esportate. Dal 2012 affrontano con i loro corpi i macchinari che giungono per disboscare, danno il benservito a funzionari delle imprese e del governo che cercano di comprare il loro assenso, richiedono a chiunque voglia entrare nei loro boschi di identificarsi e dichiarare le proprie intenzioni. Bloccando l’accesso stradale, fermano (per il momento) un processo estrattivo altamente inquinante, e per nulla efficiente. L’accampamento, conosciuto ormai come Unist’ot’en yintah, sfida il governo canadese a una ridefinizione di sovranità, rivendica il legittimo diritto di dire la propria su decisioni importanti. E ha ispirato Naomi Klein e altri nell’usare un nuovo termine, Blockadia, per definire resistenze fisiche, decise, coraggiose, e condivise tra molte comunità in tutto il mondo. Resistenze a un modello estrattivo e a una logica di violenza e di imposizione di una sola via di sfruttamento. Una resistenza che semplicemente dice «no», neanche a fronte di compensazioni monetarie.

Un monito per l’economia globale

A Parigi, lo stesso «no» intransigente, fermo e solenne, l’hanno detto in tanti. E per renderlo ancora più visibile, in molti sono andati a dirlo in canoa la domenica 6 dicembre. L’iniziativa, curata dalle reti di Indigenous Environmental Network e Amazon Watch ha portato rappresentanti dei popoli indigeni dal territorio di Sarayaku dell’Amazzonia ecuadoriana, dagli Stati Uniti e dal Canada a navigare la Senna, fino ad arrivare al centro della capitale francese. Le bandiere ricordavano i molti territori violentati e le comunità che dignitosamente resistono e lanciano allarmi dalle periferie di questa economia estrattiva. I loro «no» sono un monito all’economia globale: per sopravvivere dobbiamo cambiare rotta, lasciare i combustibili fossili nella terra, ridurre significativamente il consumo e soprattutto fare la pace, tra gli esseri umani e con la terra, perché senza pace con essa non ci sarà pace nelle nostre società.

Alla loro voce si sono unite comunità, collettivi, associazioni e Ong di tutto il mondo, presenti a Parigi, sia negli eventi paralleli patrocinati dall’Onu vicino alla sede dei negoziati, sia nelle centinaia di iniziative, workshop, conferenze, spazi di convivialità e scambio realizzati nel quartiere parigino di Montreuil.

Lo si è ribadito anche durante il Tribunale dei Diritti della Natura, una corte etica che ha lavorato duramente negli ultimi due anni per realizzare udienze in Ecuador, Perù, Australia e Stati Uniti. Personalità di grande spessore internazionale su temi della difesa dei diritti umani e dell’ecologia, come l’ex ministro dell’Energia dell’Ecuador Alberto Acosta, il senatore argentino Feando «Pino» Solanas, e Nnimmo Bassey della Ong Friends of the Earth Inteational, hanno ascoltato dodici testimonianze di comunità che soffrono per gli impatti delle attività petrolifere di Chevron-Texaco e di Bp, della costruzione di dighe idroelettriche in Brasile, del fracking negli Stati Uniti, e così via. La sentenza del tribunale ha condannato tali fatti in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra, un documento approvato nel 2012 dall’Assemblea legislativa boliviana prima del summit sul clima Rio+20, e che ha ricevuto l’appoggio e la firma di migliaia di sostenitori in tutto il mondo. Dalle parole dello stesso Alberto Acosta: «Fermare il cambio climatico e le aggressioni alla Natura va oltre le riunioni governative e richiede che il movimento sociale globale più potente della storia metta in connessione le differenti lotte per la giustizia ambientale, economica, femminista, indigena, urbana e operaia. Questo implica cornordinare le alternative anti coloniali, anti razziste, anti patriarcali e anti capitaliste verso una alternativa di civilizzazione».

Daniela Del Bene

Co-editrice dell’Ejatlas

Note:

1- La Cop21 è stata la 21a sessione annuale della Conferenza delle parti della Unfccc – la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 -, coincisa con l’11a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto del 1997.

2- Meccanismi di sviluppo pulito: i paesi industrializzati che devono ridurre le emissioni possono acquisire «crediti di emissione» tramite progetti produttivi a basse emissioni in paesi in via di sviluppo (attuati da aziende private o pubbliche del proprio territorio). I crediti di emissione possono anche essere venduti ad altri paesi.

Redd (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation): è una tipologia di progetti che mira a ridurre le emissioni di gas serra tramite la protezione delle risorse forestali e la riforestazione. La creazione di zone protette espelle intere comunità che, in modo sostenibile, traggono sostentamento dalle risorse forestali.

Scheda Ejatlas: Atlante della Giustizia Ambientale

Questo è il secondo articolo di una collaborazione fra la rivista Missioni Consolata e l’Ejatlas (Environmental Justice Atlas).Nei prossimi numeri verranno pubblicate storie e analisi regionali di alcuni dei conflitti ambientali che compaiono nella mappa. Per tutti i casi menzionati nell’articolo sono disponibili nell’Atlas le relative schede informative.

- www.ejatlas.org

- www.ejolt.org

- http://atlanteitaliano.cdca.it