Divinamente Acqua

l’acqua è uno degli elementi simbolici più forti. L’acqua è vita, è

purificazione, è unione con il divino. In India è l’acqua del Gange, fiume

sacro per antonomasia, ad attrarre milioni di persone. Proviamo a spiegare il

significato di questo rapporto che è fisico e spirituale.

.jpg) Parlare e scrivere di India non è semplice, considerata la complessità

Parlare e scrivere di India non è semplice, considerata la complessità

culturale e filosofica del paese asiatico. Pur tra innumerevoli contrasti, esso

rimane la più grande democrazia al mondo, intrisa ancora di una profonda

dimensione spirituale, dove si percepisce un «intimo» rapporto tra l’uomo e le

forze divine, tra il microcosmo e il macrocosmo. Un misticismo che sopravvive

in maniera diffusa, sebbene l’influsso di alcune tendenze culturali, tipiche

dell’Occidente, stia scompaginando antiche tradizioni e valori millenari, come

a suo tempo rilevato dall’orientalista Giuseppe Tucci, quando scrisse che «l’India

ha cambiato più in quindici anni che in quindici secoli». Un’affermazione che

riguardava il periodo tra il 1925 e il 1940, epoca in cui si potevano già

scorgere diversi episodi di mera imitazione di modelli stranieri. Tuttavia,

andando oltre le mode di Bollywood e le avanguardie tecnologiche di Bangalore,

l’India rimane una terra avvolta da una profonda devozione, al di là di

avvenimenti caratterizzati da intolleranza religiosa, che in molti casi

nascondono motivazioni politiche e questioni intee di potere.

Nel subcontinente indiano, materia ed energia, uomo e

infinito s’incontrano a un livello molto sottile, osservabile nella vita

quotidiana di milioni di abitanti, da Nord a Sud. Infatti, l’induismo (San?tana-Dharma, Legge

eterna) si manifesta attraverso un’ortoprassi che consiste in una serie di

norme che regolano ogni aspetto dell’esistenza di un devoto, a cominciare dalle

abluzioni del mattino sino alle p?j? (offerte di fiori, frutta, foglie, riso, dolci e

acqua) alle divinità. Soprattutto nei luoghi considerati sacri, come Varanasi

(Benares) e Haridwar, si tocca con mano proprio questa profonda spiritualità,

in particolare, se ci si avvicina al Gange.

L’acqua

metafora della vita

Nell’antico testo induista Taittir?ya-Sa?hit? si legge: «L’acqua è la più grande nutrice ed è quindi

come una madre». I fiumi in India sono considerati le dimore degli dei. L’acqua

è simbolo di vita, oltre che di purificazione e di guarigione per molti popoli

(si pensi, per esempio, all’acqua benedetta della sorgente della Grotta di

Lourdes che alimenta le fontane, il cammino dell’acqua e il bacino destinato

alle piscine). Nel subcontinente indiano la centralità dell’elemento acqua

assume risvolti singolari ed è oggetto di una devozione che probabilmente non

ha eguali altrove.

Per i fedeli indù tutti i fiumi indiani sono avvolti da

un alone di sacralità: la loro corrente, simbolo del flusso della vita, si

rinnova dalla sorgente sino all’oceano, dove incontra le altre acque,

perdendosi in esse. Una metafora ben descritta dal poeta e mistico indiano Tuls?d?s

con queste parole: «Quando confluisce nell’acqua dell’oceano, l’acqua del fiume

s’acquieta, come l’anima quando trova il Signore». L’esistenza della corrente

del fiume è transitoria, proprio come la vita degli esseri umani, ma è

bagnandosi alla sorgente dei fiumi che l’essere umano trova la sua sorgente

spirituale. L’importanza in India dei corsi d’acqua è anche testimoniata dal

fatto che, spesso, un luogo di pellegrinaggio viene definito t?rtha, ovvero «guado» o

ancora t?rtha-y?tr?, «guado sacro».

Il fiume più venerato è il Gange, che incarna l’energia

divina ed è esso stesso divinità, onorato da milioni di indiani, in quanto

fonte di vita, non soltanto punto di transito da una città a un’altra, ma anche

canale di interconnessione fra la terra e i cieli. È così importante che gli

indiani hanno composto un’ode, il Gangastothra-sata-namavali, dove

vi sono ben 108 nomi attribuiti al fiume Gange (come viene raccontato

dall’ecologista Vandana Shiva nel libro Le guerre dell’acqua).

Nei luoghi sacri lambiti dal Gange si vedono, in

particolari momenti della giornata, uomini e donne di ogni età intenti nelle

abluzioni. In riva al fiume, sui larghi scalini (chiamati gh??) di pietra, grazie ai quali si discende nelle acque, si

osserva il fermento devozionale: sfilate di fedeli compiono il rito della p?j?, con offerte di

coloratissimi fiori profumati e lumini accesi. Bagnarsi nelle acque del Gange,

secondo gli induisti, permette di rimuovere tutte le impurità dell’anima,

generate da azioni non virtuose. Immergersi in esso significa essere accolti

dalla divinità. Un atto compiuto per rigenerarsi, eliminando dal proprio karma qualsiasi forma di

negatività.

Quando

la realtà si confonde col mito

La devozione che gli induisti nutrono verso i fiumi si

percepisce soprattutto in occasione del Kumbha-mel?. Si tratta di un evento che

si svolge, secondo precisi cicli astronomici, in quattro diverse località

indiane: Haridwar, Nashik, Ujjain e Allahabad (chiamata anche Prayag, parola

che significa «confluenza dei due fiumi», infatti qui confluiscono il Gange e

lo Yamuna). Luoghi che si rifanno alla mitologia induista. Per comprendere ciò

che avviene in occasione del Kumbha-mel? è infatti necessario ritornare al mito: senza di esso ciò

che accade sarebbe impenetrabile.

Questo racconto mitologico – riportato nelle antichissime

scritture vediche chiamate Purana e nel testo epico Mah?bh?rata – è strettamente collegato

al mito induista della creazione dell’universo. Si narra che Vi??u, una

delle tre divinità (Trim?rti) induiste più importanti insieme a Brahm? e a ?iva,

riuscì a riconciliare dèi (Deva) e anti-dèi (Asura), dopo un’aspra lotta, in

cambio della loro partecipazione alla creazione del mondo. Deva e Asura si

unirono, e servendosi del monte Mandara appoggiato sul dorso della tartaruga Ak?para,

presero il serpente V?suki come corda e iniziarono ad agitare l’oceano cosmico.

Ne ricavarono l’ám?ta, il nettare dell’immortalità, racchiuso

all’interno di una brocca (kumbh). Al momento della creazione dell’universo nacquero

creature, esseri celesti, la luna e altro ancora. Ma il patto iniziale fra Deva

e Asura si spezzò innescando un altro scontro per il possesso del nettare di

lunga vita. Durante questa lotta, che durò per 12 giorni e 12 notti, alcune

gocce di ám?ta caddero sulla Terra, in corrispondenza di alcuni

fiumi e città.

Secondo il mito l’ám?ta toccò le città, divenute

sacre, di Nashik, Ujjain, Haridwar e Allahabad. Questi sono i quattro siti dove

ogni 12 anni, a rotazione, ha luogo il grandioso raduno del Kumbha-mel?.

Questo intervallo ciclico si spiega con la credenza

secondo cui 12 anni per l’uomo corrispondono a 12 giorni per le divinità. Da

qui l’usanza di celebrare questo festival ogni 12 anni in ognuno dei quattro

luoghi sacri, lungo le rive del fiume Godavari a Nashik, del fiume Kshipra a

Ujjain, del Gange a Haridwar, e alla confluenza tra Gange, Yamuna, e il

Saraswati a Allahabad.

Tra la

moltitudine dei fedeli

Il Kumbha-mel? è la festa più mistica di tutto il subcontinente

indiano, a cui accorrono milioni di fedeli (si parla di 10 milioni). Le

immersioni sacre vengono effettuate secondo un calendario specifico, le cui

date sono scelte in base a precisi calcoli astrologici, stabiliti considerando

sia la posizione del Sole, sia quella del pianeta Giove, che caricano l’acqua

di energie positive. Grazie a queste «irradiazioni benefiche», l’immersione nel

fiume permette al fedele di ritrovare salute, prosperità e il suo karma viene purificato da

ogni contaminazione. Chi compie le abluzioni rituali durante il Kumbha-mel? può

raggiungere inoltre la liberazione (mok?a o anche mukti), interrompendo il

ciclo delle morti e rinascite.

Questa impressionante riunione di fedeli, è l’occasione

migliore per capire l’essenza spirituale dell’India.

Si vede una folla immensa di uomini e donne che

inneggiano a ?iva e ad altre divinità indiane, pronte poi a immergersi a tuo

nella corrente tumultuosa.

Ad Haridwar, si possono scorgere nitidamente le catene

collegate lungo i gh?? o

penzolanti dai ponti, a cui si appigliano i pellegrini per non venire travolti

dalle acque del Gange, spesso impetuose. Durante i Kumbha-mel?

s’incontrano poi personaggi solitamente irraggiungibili e questo è uno degli

elementi centrali che rendono questa festa un evento unico, eccezionale.

Soltanto in questi giorni si possono vedere i misteriosi e talvolta inquietanti

Naga, in genere nascosti negli anfratti impervi dei monti himalayani. Un

rifugio che abbandonano soltanto in particolari circostanze. Sono uomini votati

all’eremitaggio, che si mostrano di rado, completamente nudi, per testimoniare

il loro distacco totale dal mondo e dagli attaccamenti terreni, coperti solo da

una coltre di cenere, simbolo dello stadio ultimo dell’esistenza. Oltre a loro

sono numerosi i s?dhu, gli asceti, e i samny?sin, monaci erranti che hanno

abbandonato ogni bene materiale per vivere solo di pura spiritualità.

Haridwar,

la porta divina

Haridwar rimane una delle città più sacre dell’India del

Nord, protetta dalla trinità indù: Brahm?, ?iva e Vi??u. La

città, sorta alle pendici dell’imponente catena montuosa dei Shivalik, è detta

la «porta del Gange», poiché è il primo luogo dove il sacro fiume incontra la

pianura, dopo essere sceso dalle vette dell’Himalaya.

La vita ad Haridwar pullula attorno al Gange; non a caso,

la struttura urbana si distende lungo le sue rive, dove si trovano i gh??, che permettono di raggiungere le acque. Il più

importante è situato accanto al tempio dove, narra la leggenda, è custodita

l’impronta del piede di Vi??u. Ad Haridwar, essendo una delle città più sacre

dell’India, si radunano migliaia di devoti per i riti di abluzione, o per

adempiere alle cerimonie di cremazione dei defunti. Qui si percepisce la forte

sensazione di essere parte di un immenso flusso esistenziale. Lungo le rive del

fiume il ciclo della vita e della morte si intreccia con la potenza dei quattro

elementi della natura, in occasione dei riti funebri: il fuoco lentamente

consuma il corpo, la terra sostiene il feretro, il vento alimenta le fiamme e

l’acqua trasporta le ceneri nella corrente eterna scandita da un inizio e da

una fine.

La

sacra confluenza

In tempi antichi, era conosciuta con il nome di Prayag,

che in sanscrito significa «luogo del sacrifico», ma è più comunemente chiamata

Allahabad, anch’essa città santa per gli indù. La sua peculiarità è quella di

essere situata alla confluenza dei fiumi Gange e Yamuna, oltre che, narra la

mitologia, del Saraswati, improvvisamente scomparso, che tuttavia ancora

scorrerebbe, invisibile, sotto il suolo e si unirebbe alle altre due correnti

sacre.

Questo importante centro spirituale è talmente rispettato

che il 12 febbraio 1948 furono versate parte delle ceneri del Mahatma Gandhi

proprio alla convergenza dei tre fiumi. «Coloro che si bagnano alla confluenza

dei corsi d’acqua vanno in cielo; coloro il cui spirito è saldamente eretto e

che muoiono qui, raggiungono l’immortalità», si legge nei Rig Veda, uno dei quattro

libri che compongono i Veda, antichi testi rivelati dagli dèi ai ??i, gli uomini saggi. Ad Allahabad, proprio come a

Haridwar, sembra che le differenze tra ricchi e indigenti si annullino,

nell’istante in cui i devoti s’immergono nella sacralità delle acque.

Kumbha-mel?

2015

Nel 2015 Giove e il Sole sono nel segno zodiacale del

Leone e quindi il Kumbha-mel? sarà celebrato a Nashik. Le celebrazioni più importanti

si terranno dal 14 luglio sino al 25 settembre. Situata nel Maharashtra,

nell’India centro-occidentale, a circa 200 km da Mumbai, la città è

attraversata dal sacro fiume Godavari, lungo il quale vi sono templi e gh??. Ma il luogo forse più santo per i fedeli è

Trimbakeshwar, uno dei 12 Jyotirlingas dell’India, ovvero uno dei simulacri della

manifestazione di ?iva nella sua forma di luce infinita. Si narra anche che sia

il luogo in cui nacque Ganesha (chiamato anche Ganapati), il famoso dio

raffigurato come essere umano dalla testa di elefante: una rappresentazione

dell’unità del piccolo essere (microcosmo) che è l’uomo e il grande essere

(macrocosmo) simboleggiato dall’elefante. È proprio a Trimbakeshwar che si

svolgono i rituali principali del Kumbha-mel? 2015, in particolare presso

Kushavarta. Secondo le credenze locali, bagnarsi in questo luogo significa

annullare i propri peccati. Da qui le folle di devoti che si immergono nelle

acque del Godavari. Una scena che si ripete lungo i gh?? di Ujjain, Haridwar e Allahabad. Le moltitudini di

fedeli che accorrono ai Kumbha-mel? e ad altre celebrazioni sacre indiane esprimono qualcosa

che va oltre la dimensione religiosa. Sono eventi di importanza sociale i

pellegrinaggi, poiché ad essi possono partecipare tutti, bambine, bambini,

giovani, anziani, donne, uomini, senza alcuna distinzione di casta.

Donna, è colpa tua, agosto-settembre 2014.

Silvia C. Turrin

Toiamo a parlare di

Toiamo a parlare di

Diario di un giovane

Diario di un giovane

23 settembre

23 settembre 28 settembre

28 settembre

In margine al

In margine al

B) Sensus

B) Sensus

Comincio commentando tre frasi. La prima di Paolo VI che

Comincio commentando tre frasi. La prima di Paolo VI che Chibly Langlois,

Chibly Langlois,

Dopo

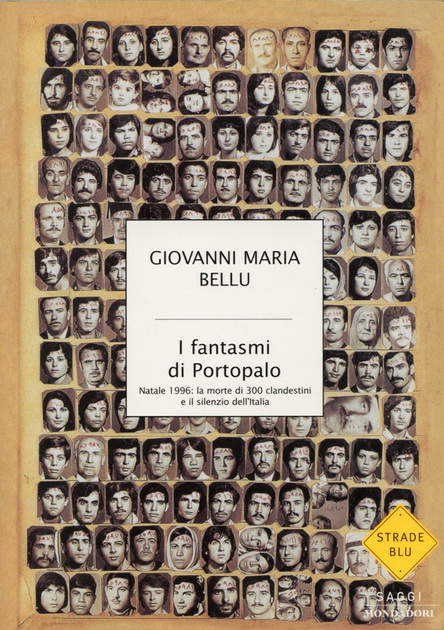

Dopo Proprio come Kunta

Proprio come Kunta

Sheriff e Sekou sanno di essere stati comunque più

Sheriff e Sekou sanno di essere stati comunque più

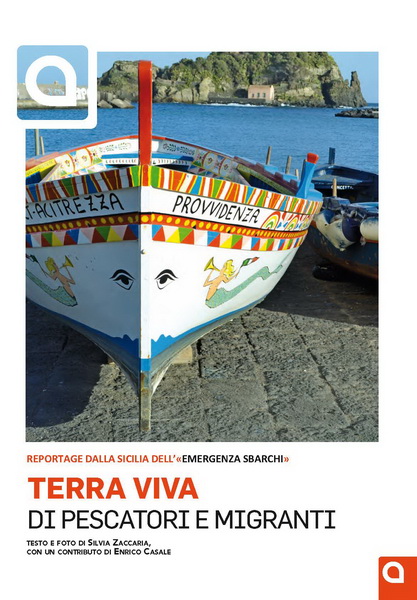

Tappa di passaggio per naviganti della mitologia antica,

Tappa di passaggio per naviganti della mitologia antica,

(1).jpg)

(1).jpg)

Sì, nel 1930 partii per il Giappone

Sì, nel 1930 partii per il Giappone