Biodiversa è meglio

Manaus 2015: Forum sulla Biodiversità

Sommario

Sommario

1. Difendiamo i colori

del mondo

2. La biodiversità indigena

3. Aree protette e

popoli indigeni

4. La voce delle imprese

idroelettriche (Uhe)

5. Lince pardina chiama

tonno rosso

Biodiversità e Popoli indigeni

1. Difendiamo i colori

del mondo

Per parlare di

biodiversità l’Amazzonia è il luogo ideale. Non esiste altro posto al mondo che

ne ospiti di più. L’Amazzonia e la sua biodiversità sono però in grave

pericolo, a causa dell’azione umana. Preservare la diversità della vita è

sempre più complicato, ma forse non impossibile. Il primo passo è il rispetto

dei popoli indigeni, per i quali la natura è una «casa» e non una «miniera» da

sfruttare.

Manaus. Sono parecchie le donne indigene

venute al Fórum social mundial da biodiversidade pensando di vendere i

loro prodotti artigianali (bigiotteria, oggetti in legno, tessuti), ma l’evento

non ha richiamato molta gente. Il Centro de convenções Vasco Vasques di Manaus,

costruito a lato della Arena Amazonas (lo stadio degli ultimi campionati

mondiali di calcio), è accogliente, luminoso e funzionale, ma partecipanti e

visitatori quasi si perdono negli spazi della struttura.

Un vero peccato, perché le

tematiche messe in agenda dagli organizzatori sono del massimo interesse:

difesa dell’Amazzonia e della biodiversità, diritti umani, cambiamenti

climatici, agroecologia, sicurezza e sovranità alimentare, economia solidale e

lavoro degno, bioetica, ambiente e progetti idroelettrici. Organizzato da una

serie di realtà sindacali, movimenti sociali e cornoperative, il Forum sulla

biodiversità si inserisce nella tradizione dei Forum sociali mondiali nati nel

2001 a Porto Alegre, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Da qui proviene Lélio Luzardi Falcão, già proiettato

sugli eventi futuri: a gennaio 2016 il Forum toerà infatti a Porto Alegre. Più

concentrata sul presente è Rosane Pinheiro da Silva, che nega la scarsa

partecipazione all’evento di Manaus: «Abbiamo fatto tutto senza soldi e senza

l’aiuto che sponsor e autorità ci avevano promesso. Nonostante ciò siamo

riusciti a coinvolgere 5 mila persone». Probabilmente i numeri non sono quelli

della vulcanica Rosane. Certamente al Forum sulla biodiversità la

partecipazione degli indigeni è significativa. Sono venuti per parlare, per

ascoltare o anche soltanto per vendere, ma tutti con l’orgoglio

dell’appartenenza.

La lotta dei

Munduruku contro la prepotenza del potere

Da anni in Brasile si litiga sulla

proliferazione delle grandi centrali idroelettriche (usinas hidrelétricas)

previste dal Pac, il Piano di accelerazione della crescita (Programa de

aceleração do crescimento) ideato dal governo Lula e proseguito da Dilma.

Molte centrali sono già in funzione, altre sono in costruzione o in fase di

progetto, sempre in un mare di polemiche, principalmente per due motivi: perché

le opere producono grandi impatti ambientali e perché troppo spesso sono localizzate

in terre abitate da popolazioni indigene. La questione non poteva dunque

mancare al Forum di Manaus.

Roseninho Saw è un giovane indigeno

munduruku. Il popolo dei Munduruku conta circa 12 mila persone. Vive negli

stati di Amazonas e Mato Grosso, ma soprattutto nella regione Sud del Pará

lungo il fiume Tapajós e i suoi affluenti. Sul Tapajós il governo di Brasilia

ha in programma la costruzione della centrale di São Luiz, che dovrebbe

diventare la terza più grande del paese. L’opera comporterà l’allagamento della

terra Sawré Muybu, appartenente ai Munduruku (anche se essa non è ancora

ufficialmente demarcata). Oltre a ciò, sconvolgerà le modalità di vita della

popolazione, considerando che si inserisce in un progetto complessivo che, nel

bacino idrografico del Tapajós e del Tele Pires, prevede la costruzione di ben

nove centrali.

Roseninho Saw parla senza alzare la

voce, ma le sue parole sono dure come pietre. «Io chiedo: se il governo

considera l’energia tanto importante, perché non fa un progetto migliore, che

non preveda la distruzione della nostra foresta? Il governo sta cercando di

dividere il nostro popolo: comunità contro comunità, associazioni contro

associazioni. Ma noi indigeni parliamo una sola lingua e abbiamo il consenso

anche della popolazione ribeirinha e di quella che vive nei municipi

coinvolti». Roseninho parla di diritti non rispettati, ad iniziare dall’obbligo

di consultazione, previsto dalla Convenzione 169 sui popoli indigeni.

«Ci dicono – conclude il giovane

leader munduruku – che l’energia andrà anche a nostro beneficio. Ma non è così:

l’energia sarà per gli imprenditori, i proprietari terrieri e i produttori di

soia. Per noi la foresta è vita, casa, piante medicinali. Per tutto questo la

lotta non può fermarsi». Il pubblico presente, composto in buona parte da

indigeni, apprezza salutando l’oratore con applausi e rulli di tamburi.

Se la biodiversità sta (anche) nel nome

Se la biodiversità sta (anche) nel nome Meno arrabbiate di Roseninho Saw

Munduruku sono tre simpatiche signore indigene che hanno allestito banchetti

artigianali negli ampi spazi del Centro di convenzioni Vasco Vasques. Indossano

copricapi, orecchini e collane, tutti coloratissimi. Sono meno arrabbiate, ma

non meno orgogliose del loro essere indigene.

Maria Valda Feitosa (Martequi, in

lingua indigena) è tikuna. «Nella nostra comunità – dice – siamo più di mille

persone. Non c’è acqua potabile, la luce è una calamità e il medico viene

soltanto una volta alla settimana quando non è impegnato altrove. Se abbiamo

necessità di una cosa urgente, è necessario venire a Manaus. Per raggiungerla

dobbiamo prendere la lancia che, andata e ritorno, costa 12 reais a persona.

Come può sostenere questo costo una famiglia?».

Maria do Carmo Rarê (Hari Wor) è sateré mawé. «Non è

vero che le istituzioni pubbliche aiutano gli indigeni. La sanità è gratuita,

ma pessima. I medici non hanno mai le medicine. Come le nostre scuole non danno

mai la merenda ai nostri ragazzi». E aggiunge: «Siamo discriminati in quanto

indigeni. Ad esempio, se io salgo su un autobus di Manaus con questi vestiti e

queste pitture sulla pelle, la gente si dà delle gomitate. Pensa che sia una

cosa da drogati, mentre per noi dipingersi è un atto di felicità. Anni fa,

quando io avevo circa 30 anni, feci un colloquio di lavoro e lo superai. Quando

mi presentai per iniziare, il datore di lavoro vide i miei tattuaggi e con una

scusa mi disse di tornare a casa e che mi avrebbe richiamato più avanti. Ci

rimasi malissimo dato che avevo bisogno di quel lavoro. Tuttavia, non mi sono

mai arresa davanti alle avversità perché sono una guerriera come la gran parte

delle donne indigene». Una guerriera divenuta sportiva: Hari Wor è stata più

volte campionessa indigena della specialità «arco e freccia». Come dice lei,

scherzando sulla sua età, è la «vovó de arco e flecha», la nonna dell’arco e

della freccia.

Wall França (Wytá) viene da una

famiglia con papà xavante e mamma sateré mawé. «Sì, è vero, spesso c’è

discriminazione nei confronti di noi indigeni. Anche per questo sono grata agli

organizzatori del Forum sociale che ci hanno dato la possibilità di venire qui

a far conoscere il nostro lavoro artigianale».

Le tre donne appartengono a gruppi

etnici diversi, ma i loro nomi indigeni fanno tutti riferimento alla natura:

Martequi significa «macchia di leopardo», Hari Wor indica la «termite bianca»,

Wytá sta per «uccellino». Non si tratta di una banale tradizione, ma di un dato

culturale che evidenzia l’intima connessione dei popoli indigeni con la madre

terra. Stesso discorso vale per i prodotti artigianali che le signore indigene

vendono. Tutti rimandano alla natura dell’Amazzonia. O perché sono fatti con

materie vegetali o perché raffigurano animali.

La foresta: come «casa»

o come «miniera»

Ezequiel Feandes André – in

lingua indigena Yauatucü, «foglia verde» – è un giovane tikuna di Tabatinga. È

venuto a Manaus per studiare psicologia all’Università.

«Nei nostri confronti ci sono

preconcetti e discriminazioni. E razzismo. Inoltre, la mia gente patisce lo

shock culturale di trovarsi schiacciata tra due filosofie, quella indigena e

quella dei non indigeni. Io ho scelto di studiare psicologia anche per riuscire

a capire gli uni e gli altri».

In quest’ottica delle due filosofie

Ezequiel spiega la diversa attitudine nei confronti della biodiversità. «Per

esempio, a differenza del capitalismo, noi dobbiamo preservare la natura e

avere cura della nostra casa che è la foresta da cui noi ricaviamo alimenti e

benessere».

Anche Henoc Pinto Neves, 33 anni, è

tikuna. «Sono tikuna nell’anima e nel sangue – dice -. Non mi vergogno a

esserlo, né a dirlo a chiunque». Magari anche a quel sindaco che, qualche anno

fa, gli disse che un indio non ha la capacità di diventare dottore. Nel 2012

Henoc si è laureato in biomedicina e oggi è un analista clinico.

Con le idee chiare anche sull’Amazzonia,

«un patrimonio da difendere strenuamente. Noi indigeni abbiamo cura della

natura ed essa ci ricompensa ampiamente quando peschiamo, cacciamo e

coltiviamo. Al contrario di noi, il bianco pensa soltanto a sfruttae le

risorse senza preoccuparsi del futuro».

Eledilson Corrêa Dias, genitori

kaixana e tikuna, si nota più degli altri. Alto, magro, torso nudo, una grossa

e rumorosa collana di conchiglie al collo, un copricapo di piume in testa, ma

soprattutto il volto dipinto di color nero pece. Proviene dall’Alto Solimões,

municipio di Santo Antônio do Içá, ma adesso risiede con la famiglia alla

periferia di Manaus.

«Sono venuto a Manaus perché voglio

che i miei tre figli studino. Perché, dopo gli studi, possano far valere i

nostri diritti come promotori di giustizia, avvocati o giudici. Il governo

brasiliano deve ricordare che noi siamo popoli originari e che stiamo qui da più

di 600 anni. In passato ci hanno ucciso e massacrato. Oggi ci disprezzano.

Vogliamo che i nostri diritti passino dalla carta alla pratica».

Anche dalle sue parole esce una

foresta intesa come «casa», lontanissima dalla concezione dei bianchi, che la

vedono invece come una «miniera» da sfruttare.

In lingua indigena il nome di

Eledilson è Kauixe, che – tanto per confermare la simbiosi con la natura –

significa «albero grande e forte». «Noi siamo nati nella natura. Noi facciamo

parte di essa. Se la distruggiamo, distruggiamo noi stessi». •

Sono tempi duri per i

popoli indigeni del Brasile. Le loro terre sono invase o sotto assedio. Le loro

modalità di vita si stanno perdendo o vengono messe in discussione. Difendere i

popoli indigeni significa difendere anche la biodiversità. Al loro fianco, in

una battaglia che pare improba, si sono schierati Laurindo e Gilmara, una

coppia di volontari rispettosa delle diversità, competente e appassionata. Ecco

cosa ci hanno raccontato.

Tabatinga. Gilmara Feandes e Laurindo Lazzaretti sono una di quelle coppie che ti

fanno dire: «Si sono trovati». Tanta è la complicità, il desiderio di camminare

assieme verso una meta comune: la difesa dei popoli indigeni e delle loro

modalità di vita. Hanno chiamato il loro figlio – oggi ha un anno – Giovani

Kamuu, dove la seconda parola significa «sole» in lingua wapixana. Dopo varie

esperienze a Roraima, Gilmara e Laurindo ora lavorano con il Conselho

indigenista missionário (Cimi) nella Vale do Javari, una terra indigena

abitata da vari popoli: Matsés, Matis, Kulina-Pano, Korubo, Marubo, Kanamari e

anche alcune etnie isolate.

Secondo voi, in Amazzonia quali sono i

maggiori pericoli per la biodiversità?

«La domanda

mondiale di beni naturali, le cosiddette materie prime, fa sì che l’Amazzonia

sia vista come una grande fonte di guadagni. L’intervento umano per l’apertura

di strade, la fondazione di centri urbani, la costruzione di enormi dighe per

la produzione di energia elettrica, la sfrenata ricerca di minerali di tutti i

tipi, l’occupazione di spazi per la produzione di alimenti destinati al mercato

mondiale rappresentano una grande minaccia per i differenti biomi dell’Amazzonia.

È necessario trovare modalità diverse d’azione altrimenti tutto è a rischio, a

iniziare dalla stessa sopravvivenza della specie umana».

È giusto affermare che i popoli indigeni

sono i primi difensori della biodiversità? E che, proteggendo le loro caratteristiche

esistenziali, si difende al tempo stesso la biodiversità?

«Per i popoli

indigeni i fiumi, i laghi, le montagne, le pietre hanno vita. La foresta è

piena di spiriti della vita. Difendere questo spazio sacro significa dunque

difendere la continuità dell’esistenza.

Le vite degli

animali della foresta, di pesci e tartarughe nei fiumi e nei laghi sono

sinonimo di più vita umana. La morte o la scomparsa di altre specie significa

mettere a rischio anche la vita umana e l’esistenza di un popolo. Per i popoli

indigeni la vita umana è inconcepibile senza la diversità di altre vite attorno

a essa. Per loro è vitale e unico difendere la biodiversità, perché è la

garanzia per continuare a esistere sulla terra.

Ci sono popoli

che sono stati sradicati dal loro ambiente e adesso vagano da un luogo a un

altro, senza meta, senza gioia, senza speranza. Altri hanno dovuto adattarsi

per sopravvivere. Tutti hanno in comune il sogno di tornare un giorno nella

loro terra promessa dove c’è vita in abbondanza. Possiamo qui ricordare la

tristissima vicenda dei Guarani Kaiowá, che sono stati espulsi dalle loro

terre, in cui abitavano lungo la costa del Brasile e nella parte centrale. Oggi

vivono in campi ai margini delle autostrade (è l’etnia indigena con il più

alto tasso di suicidio, ndr)».

Sembra che i governi Lula e Dilma abbiano

Sembra che i governi Lula e Dilma abbiano

lavorato per favorire l’agrobusiness (soia, allevamenti, piantagioni, ecc.) e

lo sfruttamento delle risorse naturali (foreste, sottosuolo, ecc.) a discapito

degli ecosistemi e dei diritti dei popoli indigeni. Qual è la vostra opinione

al riguardo?

«Noi avevamo

una grande speranza nella piattaforma di governo del Partito dei lavoratori (Partido

dos trabalhadores, Pt). I valori fondamentali erano l’eguaglianza delle

opportunità e la lotta alle disparità che rendono i ricchi sempre più ricchi e

i poveri sempre più poveri.

Il Brasile

usciva da governi per i quali le privatizzazioni rappresentavano l’unica

opzione di politica economica. In quel contesto aveva assunto il comando del

paese prima il governo Lula (dal 2003 al 2010) e poi Dilma (dal 2011).

Molte cose buone sono state fatte, ma davanti alle ingiustizie dei grandi

capitalisti ci sono state troppe battute d’arresto. In nome della governabilità

sono stati concessi spazi ancora più vantaggiosi alle grandi imprese. In nome

di una certa idea di sviluppo finiscono per aprire spazi nella legislazione a

imprenditori che non si fermano davanti agli ecosistemi, spinti come sono

dall’unico desiderio di massimizzare i loro profitti. Pressioni inteazionali

e dell’oligarchia nazionale rendono il governo debole, non rappresentativo e

sempre coinvolto in scandali. Questa posizione fa sì che le classi più

svantaggiate si sentano di nuovo completamente impotenti. La grande delusione,

quindi, nasce dal fatto che il partito e i suoi eletti non hanno risposto alle

aspettative. Per esempio, realizzare finalmente la tanto attesa riforma agraria

e garantire i diritti alle popolazioni indigene di questo paese. Purtroppo,

niente di tutto questo accadrà e quindi dovremo continuare a lottare e a

sognare.

Oggi il

governo Dilma è fortemente legato ai gruppi agricoli, ai grandi proprietari

terrieri e ai produttori di monocoltura, come dimostra il curriculum della

nuova ministra dell’agricoltura (la latifondista Kátia Abreu, ndr).

Contando i parlamentari evangelici, la camera e il senato federale sono in mano

ai rappresentanti dei gruppi politici ed economici che vedono i popoli indigeni

e le loro terre come un ostacolo allo sviluppo del Brasile. Nel corso degli

ultimi quattro anni, grandi lotte sono state combattute in campo legislativo e

giudiziario per abbattere o quantomeno ridurre i principali diritti dei popoli

indigeni, come ad esempio la garanzia sulle proprie terre.

La

Costituzione federale ha festeggiato il suo 27mo anno di promulgazione: con

essa, nel 1988, i popoli indigeni cominciarono a essere riconosciuti (articolo

231). È proprio per difendere quanto conquistato che oggi il movimento indigeno

si è organizzato e unito nella lotta».

Dire che l’invasione fisica e culturale dei

bianchi è passata anche attraverso un uso distorto della religione è

un’affermazione veritiera?

«Qualsiasi

presenza religiosa che non riconosca e non rispetti le modalità di vita dei

popoli indigeni è nociva. In molti hanno eliminato simboli religiosi, credenze

profonde, luoghi sacri, lasciando i popoli indigeni in un vuoto esistenziale

che li ha spesso condotti ai bordi delle strade o delle discariche, o nelle

periferie delle città. Gli evangelici sono i primi responsabili, ma in passato lo

hanno fatto anche molti cattolici».

Voi lavorate con il Cimi, un’istituzione

della chiesa cattolica brasiliana molto nota per la sua combattività. Per

evitare gli errori del passato, in che modo vi relazionate con i popoli

indigeni?

«Oggi la

chiesa cattolica e il Cimi lavorano per la formazione delle coscienze, per il

rispetto della diversità della vita sulla terra e per la costruzione dei

diritti in uno stato rappresentativo e rispettoso. Noi lavoriamo anche per

organizzare la speranza e per non lasciare che le forze che distruggono la vita

prevalgano sul bene.

In

particolare, nel nostro servizio ai popoli indigeni, noi cerchiamo di

sviluppare un dialogo interreligioso, di rispetto e valorizazione dei costumi,

di promozione della dignità, dell’autonomia e del protagonismo dei popoli

indigeni affinché essi siano soggetti della loro storia.

Continueremo a

essere una voce che grida nel deserto o nel mezzo della foresta. Per dire che

l’ultima parola non è quella del mercato che tutto trasforma in merce o quella

dei prepotenti che vogliono dominare su tutto e tutti. La nostra meta è la vita

nel senso più ampio, completo e profondo. In una parola, il Bem viver».

Se ragioniamo però facendo prevalere il

pessimismo, il «Bem viver» pare soltanto uno slogan, magari bello e romantico

ma sempre slogan. Un po’ come «Um outro mundo é possível» dei Forum sociali

mondiali. Che potete dire al riguardo?

«Il Bem

viver è una proposta di vita presente in ciascun popolo indigeno. In essa

si ritrovano lingua, credenze, costumi, organizzazione sociale, consonanza con

la biodiversità.

Con la sua

prepotenza e il suo desiderio di universalità, il progetto economico

capitalista introduce nelle altre culture concetti e modi di vita estranei a

quelle popolazioni, rompendo l’armonia. Cercare il Bem viver significa

riprendere le vere tradizioni spirituali, economiche e organizzative.

Secondo noi,

il Bem viver sarà la salvezza dell’umanità, del pianeta terra, della

biodiversità». •

Aree protette e

popoli indigeni

3. ![]() I parchi hanno

I parchi hanno

bisogno dei Popoli

di Francesca Casella

(Survival Inteational)*

In nome della

In nome della

«conservazione», molti popoli indigeni sono stati sfrattati da aree naturali di

cui da sempre sono i migliori custodi. Si tratta di una scelta profondamente

sbagliata: per i popoli e per l’ambiente.

Quasi tutte le aree protette del

mondo, siano esse parchi nazionali o riserve faunistiche, sono o sono state le

terre natali di popoli indigeni che oggi vengono sfrattati illegalmente nel

nome della «conservazione». Questi sfratti possono distruggere sia la vita dei

popoli indigeni sia l’ambiente che essi hanno plasmato e salvaguardato per

generazioni.

Spesso, le terre indigene sono

erroneamente considerate «selvagge» o «vergini» anche se i popoli indigeni le

hanno vissute e gestite per millenni. Nel tentativo di proteggere queste aree

di cosiddetta wildeess, governi, società, associazioni e altre

componenti dell’industria della conservazione si adoperano per fae «zone

inviolate», libere dalla presenza umana.

Per i popoli indigeni, lo sfratto

può risultare catastrofico. Una volta cacciati dalle loro terre, perdono

l’autosufficienza. E mentre prima prosperavano, spesso si ritrovano poi a

vivere di elemosina o degli aiuti elargiti dal governo nelle aree di

reinsediamento. Una volta privato di questi suoi tradizionali guardiani

indigeni, inoltre, anche l’ambiente può finire per soffrire perché il

bracconaggio, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e i grandi incendi

aumentano di pari passo con il turismo e le imprese.

Con la campagna Parks Need

Peoples, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni

Survival Inteational denuncia il lato oscuro della

conservazione e spiega perché parchi e riserve hanno bisogno dei popoli

indigeni oggi più che mai.

Contro

i «selvaggi»

L’idea di preservare le aree di wildeess

attraverso l’espulsione dei suoi abitanti nacque in Nord America nel XIX

secolo. Si fondava su una lettura arrogante della terra che mancava

completamente di riconoscere il ruolo giocato dai popoli indigeni nel plasmarla

e alimentarla. La convinzione era quella che a sapere cosa fare per il bene

dell’ambiente fossero gli scienziati conservazionisti e che essi avessero il

diritto di liberarlo dalla presenza di qualsiasi essere umano. A promuovere

questo modello esclusivista dei parchi nazionali fu il presidente Usa Theodore

Roosevelt (1858-1919), secondo il quale «la più giusta fra tutte le guerre è

quella contro i selvaggi, sebbene si presti anche a essere la più terribile e

disumana. Il rude e feroce colono che scaccia il selvaggio dalla terra rende

l’umanità civilizzata debitrice nei suoi confronti… È d’importanza

incalcolabile che America, Australia e Siberia passino dalle mani dei loro

proprietari aborigeni rossi, neri e gialli, per diventare patrimonio delle

razze dominanti a livello mondiale».

Il primo parco nazionale della

storia è stato quello di Yellowstone, negli Stati Uniti. Quando fu creato, nel

1872, ai nativi che vi vivevano da secoli fu inizialmente permesso di restare,

ma cinque anni dopo furono costretti ad andarsene. Ne scaturirono battaglie tra

le autorità governative e le tribù degli Shoshone, dei Blackfoot e dei Crow. In

una sola e singola battaglia si dice siano morte 300 persone. Dettagli storici

come questo vengono spesso omessi o imbellettati per preservare il fascino del

parco. Tuttavia, tale modello di conservazione fondato sugli sfratti forzati è

diventato consuetudine in tutto il mondo e la visione di Roosevelt continua a

influenzare molte importanti organizzazioni conservazioniste, con impatti

devastanti non soltanto per i popoli indigeni, ma anche per la natura. In

un’intervista rilasciata nel 2003, Mike Fay, un influente ecologista della Wildlife

Conservation Society (www.wcs.org), dichiarava: «Nel 1907, quando gli Stati

Uniti si trovavano a un livello di sviluppo paragonabile a quello del bacino

del fiume Congo oggi, il presidente Roosevelt istituì 230 milioni di acri di

aree protette facendone un pilastro della sua [politica intea]… In pratica,

il mio lavoro nel bacino del Congo è stato quello di cercare di riprodurre il

modello statunitense in Africa». E se qualcuno fosse tentato di pensare che in

questo processo non si siano ripetuti gli eccessi che hanno flagellato i popoli

del Nord America, gli basterà una rapida scorsa alla storia recente di

persecuzione delle tribù pigmee dell’Africa Centrale per cambiare idea. A mero

titolo d’esempio, tra gli anni ’60 e ’80 le autorità congolesi hanno espulso almeno 6mila Batwa

dal «Kahuzi-Biega National Park». Un rapporto suggerisce che la metà di queste

persone sia morta in seguito agli sfratti, mentre i sopravvissuti versano in

cattive condizioni di salute (A. K. Barume, Heading Towards Extinction?, 2000).

Dall’Asia

all’Africa, l’altra

faccia delle aree protette

Nel mondo esistono oggi oltre

120.000 aree protette, pari al 13% della terra emersa. Anche se è impossibile

fare stime precise, le persone che sono state sfrattate dalle loro case nel

nome della conservazione, o che vivono sotto la minaccia incombente di sfratto,

sono molti milioni. La maggior parte sono popoli tribali.

Le aree protette si differenziano

per il grado di restrizioni a cui sono soggette ma, spesso, chi dipende dalle

risorse dei parchi si vede ridurre drasticamente ogni attività. I popoli

tribali devono cambiare stile di vita e/o trasferirsi altrove, il legame con i

territori e i mezzi di sostentamento viene reciso, e le possibilità di scelta

che vengono lasciate loro sono spesso nulle, o quasi.

Un caso esemplare è quello dei

Wanniyala-Aetto dello Sri Lanka, conosciuti anche con il nome di Vedda. Nel 1983,

i Wanniyala-Aetto, o «popolo della foresta», furono sfrattati dalla loro patria

che oggi prende il nome di Maduru Oya National Park. La tribù aveva già subito

ingenti perdite di terra a causa di dighe, coloni e deforestazione: il Maduru

Oya era il loro ultimo rifugio. Una volta estromessi dalla foresta dovettero

cambiare tutto, dal modo di vestirsi a quello di vivere, e furono costretti a

conformarsi alla società dominante, mentre i loro vicini e le autorità li

trattavano come «demoni» e «primitivi». La loro autosufficienza, legata alle

foreste, è andata perduta e oggi stentano a sopravvivere alla povertà e a tutti

i problemi ad essa connessi.

Poche comunità sono disposte a

rinunciare volontariamente a tutto il loro mondo per far spazio ai parchi. Ma

quando resistono, le conseguenze sono gravi. Ovunque, i popoli indigeni

denunciano pestaggi, arresti arbitrari, persecuzioni e persino torture.

Nelle terre dei Baka del Camerun

sudorientale sono state istituite alcune aree protette – comprendenti sia

parchi nazionali sia riserve di caccia sportiva – senza il loro consenso. Le

eco-guardie, in parte finanziate dal «Fondo mondiale per la natura» (Wwf) e dal

governo tedesco, non permettono ai Baka di praticare la caccia e la raccolta

nelle foreste che un tempo erano la loro casa, o addirittura di entrarvi.

Le eco-guardie, talvolta

accompagnate da personale militare, minacciano, arrestano e picchiano uomini,

donne e addirittura i bambini baka accusandoli di bracconaggio. Interi villaggi

sono stati rasi al suolo e molte persone baka sono state torturate. Secondo

varie testimonianze, anche fino a morie.

Nel maggio 2013, la Commissione

nazionale del Camerun per i diritti umani e la Fusion-Nature hanno

denunciato un raid anti-bracconaggio durante il quale sono stati torturati

dieci Baka, uomini e donne. Mancando strumenti concreti a difesa dei Baka,

nella maggior parte dei casi le eco-guardie possono agire impunemente.

Oltre ad avere l’effetto di

alienarsi le popolazioni locali, questa gestione militarizzata dei programmi di

conservazione non riesce a contrastare le cause politiche del mercato della

selvaggina e la corruzione che spesso lo sorreggono. Il bracconaggio

finalizzato al commercio della carne è organizzato da un network che include

personaggi influenti, che spesso usano il loro potere per mantenere i loro

circuiti di traffico liberi dai controlli. Benché esistano organizzazioni che

lottano contro il bracconaggio dei «colletti bianchi», l’obiettivo principale

delle eco-guardie rimangono le popolazioni locali. Essendo i meno potenti, i

Baka sono quelli colpiti più duramente.

Drammatica anche la situazione dei

Boscimani del Botswana. Storicamente, i Boscimani dell’Africa meridionale erano

cacciatori-raccoglitori. Oggi, la maggior parte delle comunità sono state costrette

ad abbandonare questo stile di vita, ma la «Central Kalahari Game Reserve» del

Botswana è ancora la casa degli ultimi Boscimani a vivere in gran parte di

caccia. Nel 2006, dopo una lunga battaglia legale contro il governo, l’Alta

Corte ha confermato il loro diritto di vivere e cacciare nella riserva.

Nonostante la sentenza dell’Alta

Corte, tuttavia, da allora i funzionari non hanno rilasciato ai membri della

tribù nemmeno una singola licenza. Di conseguenza, la caccia di sussistenza

praticata dai Boscimani è stata equiparata al bracconaggio commerciale. A

decine sono stati arrestati semplicemente per aver cercato di sfamare le loro

famiglie.

Survival riceve segnalazioni di

Boscimani torturati sin dagli anni ‘90 e recentemente ha pubblicato un rapporto

che documenta più di 200 casi di abusi violenti registrati tra il 1992 e il

2014, tra cui un Boscimane morto a seguito delle torture e un bambino ferito

allo stomaco da un colpo di pistola dopo che il padre si era rifiutato di far

entrare la polizia nella sua capanna senza un mandato. Nel 2012, due Boscimani

sopravvissero alle torture inflitte loro delle guardie del parco perché avevano

ucciso un’antilope. Pare che uno dei due uomini, Nkemetse Motsoko, rischiò di morire

quando la polizia lo prese alla gola per soffocarlo, e lo seppellì vivo. Nel

2014 si è verificato un altro terribile attacco. «Mentre mi aggredivano – ha

raccontato Mogolodi Moeti a Survival – mi dissero che persino il presidente

sapeva quel che stava succedendo, che potevano uccidermi senza essere accusati

di nulla, perché quello che mi stavano facendo era per ordine del governo. Mi

dissero che volevano usarmi come esempio, per dissuadere gli altri dal

ritornare nella Central Kalahari Game Reserve e mancare di rispetto al governo».

Il diritto dei Boscimani del

Kalahari a cacciare per nutrirsi è un diritto umano fondamentale e il

comportamento del governo è stato duramente criticato da varie istituzioni

inteazionali tra cui l’Onu e la Commissione africana per i diritti umani e

dei popoli. Ciò nonostante, recentemente il presidente Khama ha anche vietato,

illegalmente, la caccia in tutto il paese a eccezione, però, che per i ricchi

cacciatori di trofei. Continua a giustificare la persecuzione di questo popolo

unico nel nome della «conservazione», ma allo stesso tempo permette

l’estrazione di diamanti e il fracking (modalità di estrazione di

idrocarburi dalle rocce, ndr) nella riserva, creata nel 1961 come «santuario»

proprio per permettere ai Boscimani di mantenere il loro stile di vita. Non

avendo alcuna possibilità di procurarsi cibo nella terra ancestrale, molti sono

costretti a vivere nei campi di «reinsendiamento» governativi, da loro definiti

come «luoghi di morte».

Una situazione inaccettabile e paradossale

se si pensa che, per stessa ammissione dei funzionari governativi, i Boscimani

non cacciano con armi, e non esistono prove che il loro modo di cacciare non

sia sostenibile. Anzi, come la maggior parte dei popoli indigeni del mondo, i

Boscimani sono più motivati di chiunque altro a proteggere l’ambiente che

abitano da tempo immemorabile.

E devono farlo: per vivere e

prosperare dipendono da esso.

Dove

sta la biodiversità

Se l’80% della biodiversità

terreste si trova nei territori dei popoli indigeni, e la stragrande

maggioranza dei 200 luoghi a più alta biodiversità sono terra indigena, non è

un caso. Avendo sviluppato stili di vita sostenibili, adattati alle terre che

abitano e amano, i popoli tribali hanno contribuito direttamente all’altissima diversità

di specie che li circonda, a volte nel corso di millenni. Ma i popoli indigeni

sono anche i migliori custodi del mondo naturale. In Amazzonia, per esempio,

studi scientifici dimostrano che i territori indigeni, che coprono un quinto

dell’Amazzonia brasiliana, costituiscono una barriera estremamente efficace

alla deforestazione e agli incendi. Le immagini satellitari sono

impressionanti: in molti casi la deforestazione si ferma esattamente là dove

iniziano le aree indigene. Effetti simili si registrano nell’Amazzonia

boliviana, dove la deforestazione è sei volte minore nelle foreste comunitarie,

e in Guatemala (venti volte minore). I popoli indigeni conoscono la loro terra

intimamente.

«Non stiamo rispolverando il mito

del buon selvaggio. Non stiamo dicendo che i popoli indigeni siano tutti

eccellenti custodi delle loro terre – puntualizza Stephen Corry, direttore

generale di Survival -. Quello che sosteniamo, dopo un’attenta valutazione

delle prove, è che in generale loro sappiano conservare i loro ambienti meglio

di quanto abbiamo mai fatto noi». È un dato di fatto. Nel corso di generazioni

hanno accumulato una conoscenza ineguagliabile della flora e della fauna

autoctone, nonché delle relazioni che le uniscono, e questo sapere li ha resi i

più efficienti ed efficaci manager delle loro terre. Questa tesi è sostenuta

oggi anche da alcune organizzazioni responsabili dello sfratto dei popoli

indigeni. La Banca Mondiale è stata una delle istituzioni più distruttive degli

ultimi decenni, eppure uno dei suoi studi dimostra che nei luoghi in cui vivono

i popoli indigeni, la deforestazione è minore. Il Wwf afferma che l’80% delle «ecoregioni»

più ricche del pianeta sono la casa dei popoli indigeni e che questo «testimonia

l’efficacia dei sistemi di gestione delle risorse adottati dagli indigeni».

È dunque tempo di mettere fine alle

gravi violazioni dei diritti umani compiute nel nome dell’ambiente, e fare in

modo che i diritti dei popoli indigeni, incluso quello di consultazione, siano

pienamente rispettati così come sancito anche dall’Onu e da molti codici di

condotta adottati, in linea teorica, dalle stesse associazioni

conservazioniste, ma spesso del tutto ignorati o raggirati nella pratica. Se si

vuole realmente proteggere l’ambiente, si devono esplorare soluzioni innovative

fondate sul rispetto dei diritti indigeni, in particolar modo quello alla

proprietà collettiva della terra e quello a proteggere e alimentare le terre

natali. E chiede rispetto per le loro conoscenze e i loro sistemi di gestione

delle risorse naturali. I popoli indigeni meritano di essere riconosciuti e

aiutati a confermarsi come i migliori guardiani delle loro terre e, di

conseguenza, della natura da cui tutti dipendiamo. •

4.

4. ![]() La voce delle imprese

La voce delle imprese

idroelettriche (Uhe)

«Stiamo lavorando per

voi»

Itaipu è la seconda centrale idroelettrica al mondo. Belo

Monte sarà la terza. Il Brasile (come altri paesi) vuole sfruttare le risorse

idriche dell’Amazzonia per produrre energia. Il futuro della produzione

dell’energia dai fiumi non risiede però nei grandi progetti, ma in impianti di

piccole dimensioni, meno dannosi dal punto di vista umano e ambientale.

Manaus. «Nella regione della centrale di Belo Monte abbiamo

già investito 2 miliardi (di reais, circa 570 milioni di euro, ndr) in progetti

socioambientali». Alcuni numeri: «90% di riduzione dei casi di malaria nella

regione del Xingu, 205 milioni investiti nelle comunità indigene, 26 mila

ettari di area di preservazione o recupero ambientale, 27 punti di salute, 3

ospedali, 458 milioni investiti in strutture fognarie, 95 milioni in azioni per

rafforzare la sicurezza nella regione del Xingu». E ancora: «Andremo a generare

energia pulita e rinnovabile con rispetto dell’ambiente e delle persone. Belo

Monte è un esempio di sviluppo sostenibile per il mondo». Essere d’accordo con

queste affermazioni risulta impossibile, ma sono alcuni stralci di una pagina

pubblicitaria inserita in una rivista brasiliana e firmata da Norte Energia, il

consorzio di imprese pubbliche e private che sta costruendo una centrale

destinata a diventare la terza al mondo, dopo quella cinese delle Tre gole e

quella brasiliana di Itaipu.

La centrale di Itaipu, situata sul fiume Paraná, al confine

tra Paraguay e Brasile, è in funzione dal 1984. Sul proprio sito, l’impresa si

vanta di essere la più grande produttrice di energia pulita e rinnovabile del

pianeta.

Al Forum di Manaus incontriamo Jair Kotz, responsabile della

gestione ambientale di Itaipu e gerente esecutivo del programma Cultivando Agua

Boa.

Ci racconti in due

Ci racconti in due

parole le dimensioni di Itaipu.

«Itaipu genera il 20 per cento della energia consumata dal

Brasile e il 95 per cento di quella consumata in Paraguay. Fino al 2013 era il

più grande produttore di energia elettrica del mondo».

Perché un’impresa

idroelettrica come la vostra ha deciso di presenziare a un evento come il Forum

sulla biodiversità?

«Siamo qui perché dal 2003 stiamo portando avanti un

progetto di sviluppo territoriale sostenibile che ha l’acqua come elemento

centrale. Il progetto include 65 azioni su tutto il territorio e coinvolge

tutta la gente che su quel territorio vive. Esso tocca ogni tipo di aspetto:

economico, sociale, culturale, ambientale e ovviamente quello della

biodiversità».

In Brasile, ovunque

ci siano progetti di centrali idroelettriche, ci sono proteste, in particolare

da parte dei popoli indigeni.

«Secondo una nostra inchiesta dell’anno scorso, il 95% delle

persone del territorio in cui operiamo considera Itaipu essenziale per lo

sviluppo della regione. Si tratta della prova che un’impresa può e deve essere

strategica per il luogo dove va ad operare. Può e deve portare benefici per le

persone che vi abitano, siano esse brasiliane, giapponesi, italiane o indigene.

Noi lo abbiamo fatto attraverso Cultivando Agua Boa».

Produzione e ambiente

possono coesistere?

«Noi pensiamo che sia possibile conciliare la produzione di

energia con le esigenze di preservazione ambientale. Una volta si riteneva che

l’ambiente fosse un nemico dello sviluppo. Oggi la visione è cambiata:

l’ambiente è essenziale per la sostenibilità di oggi e di domani».

Perché prevale sempre

Perché prevale sempre

e comunque lo stesso modello di sviluppo?

«Noi abbiamo invitato a parlare personaggi come Leonardo

Boff (teologo ed ecologista, ndr).

Per noi discutere il modello è fondamentale. Lo dimostra il fatto che abbiamo

introdotto nel dibattito temi quali il cambio climatico e la “felicità intea

lorda”».

Se i progetti socioambientali attuati nell’ambito del

programma Cultivando Agua Boa sembrano interessanti (non abbiamo però avuto

modo di verificarli sul campo), non possiamo dimenticare alcuni fatti storici.

Per esempio che, per costruire Itaipu, furono sacrificate le

cascate di Guaira, considerate le maggiori del mondo per portata d’acqua, e

obbligate al trasferimento decine di comunità guarani, mai indennizzate.

D’altra parte, oggigiorno anche la comunità scientifica internazionale è concorde

nell’affermare che il futuro per l’energia idroelettrica risiede in impianti di

piccole dimensioni. Troppe infatti sono le conseguenze negative prodotte dalle

grandi dighe sulle persone e sull’ambiente. Forse il governo di Brasilia

dovrebbe capire che è giunto il tempo di tornare al dialogo, mettendo da parte

prepotenza e arroganza.

Paolo Moiola

![]() 22 maggio: «Giornata

22 maggio: «Giornata

mondiale della biodiversità»

5. Lince pardina chiama

tonno rosso

Mai come oggi la diversità biologica del pianeta è stata in

pericolo. La globalizzazione mercantilista ha aumentato a dismisura i fattori

di pressione. Gli stessi che minacciano la diversità culturale. In un caso e

nell’altro, si dimentica che la diversità è ricchezza.

Pare che della lince pardina rimangano circa 150 esemplari,

della foca monaca 350-450 (Commissione europea, Natura 2000), dei gorilla di

montagna 880 (Wwf, Living Planet). Per salvare queste specie animali una

persona comune può al massimo aderire a qualche campagna internazionale. In

generale, se si ha a cuore la biodiversità, esistono però anche ambiti d’azione

più diretti. Il tonno rosso, pescato anche nel mar Adriatico, è un pesce in

pericolo d’estinzione. Non richiederlo nei ristoranti di sushi che lo offrono

(soltanto i più esclusivi, considerato il costo del piatto) è un gesto di

protesta piccolo ma significativo. Stessi problemi vigono per le piante. In

Europa si sta assistendo alla progressiva riduzione della diversità vegetale.

Questi sono soltanto alcuni esempi di biodiversità in

pericolo. Per rendersi conto dell’entità del problema è sufficiente visitare il

sito dell’«Unione internazionale per la conservazione della natura»

(www.iucn.org). L’organizzazione pubblica regolarmente una «lista rossa» delle

specie minacciate, divisa in 9 categorie a seconda della portata del rischio

d’estinzione.

Una definizione e

qualche numero

Una prima definizione di biodiversità viene dall’etimologia

del termine: biodiversità è «diversità della vita». Secondo l’articolo 2 della

«Convenzione sulla diversità biologica», firmata (da quasi tutti i paesi) a Rio

de Janeiro nel 1992, la biodiversità include gli organismi viventi di ogni

origine (animali, piante, microrganismi, geni in essi contenuti), ma anche le

differenze tra individui della medesima specie e tra gli ecosistemi. Gli

scienziati hanno fino a oggi catalogato circa 1.900.000 specie viventi diverse.

Si ritiene però che il loro numero effettivo sia molto superiore: ci sono stime

che indicano in 100 milioni gli organismi viventi.

La biodiversità consente la vita umana. Da essa dipendono

infatti il cibo, l’energia, i medicinali, le materie prime: tutto ciò che ci

permette di vivere. Eppure il tasso d’estinzione delle specie è in continuo

aumento. Detta in altri termini, oggi la biodiversità si riduce a un ritmo ben

più elevato del normale tasso d’estinzione.

I fattori di

distruzione

Esistono diversi fattori che determinano – da soli o più

spesso in combinazione – la perdita di biodiversità. I ricercatori del Living

Planet Index hanno individuato 7 minacce principali: il degrado e la perdita

degli habitat, lo sfruttamento attraverso caccia e pesca indiscriminate, il

cambiamento climatico, l’introduzione e la diffusione di specie aliene,

l’inquinamento, le malattie.

L’esempio più eclatante di degrado o perdita di habitat

riguarda le foreste tropicali, localizzate soprattutto in Indonesia, Congo e

Amazzonia (Brasile, in primis). La

distruzione di queste foreste per fare posto a monocolture (soprattutto di

soia), per prelevare legname o minerali, per allevare bestiame o per costruire

dighe, produce enormi perdite di biodiversità di cui queste aree sono molto

ricche. «Il danno non si limita alla sola perdita di biodiversità. A?causa

della distruzione delle foreste si liberano in atmosfera enormi quantità di

gas-serra, responsabili del riscaldamento globale» (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Altro fattore di distruzione è l’introduzione di specie

aliene (alloctone), che entrano in competizione con quelle autoctone e che

possono diffondere patologie sconosciute. È importante ad esempio ricordare che

le foreste native (con i loro serbatorni di biodiversità) non potranno mai essere

recuperate con piantagioni di Eucalyptus grandis o di Acacia mangium: «green

deserts», le chiama Rainforest News, l’organizzazione internazionale di

salvaguardia delle foreste.

Negli ultimi anni hanno assunto sempre più importanza i

cambiamenti climatici in tutte le loro manifestazioni: aumento delle

temperature medie, alterazione del regime delle piogge, innalzamento del

livello dei mari, scioglimento dei ghiacciai, maggiore frequenza di eventi

estremi (alluvioni, siccità, cicloni, ecc.). Le mutate condizioni climatiche

stanno producendo importanti effetti su animali, vegetali ed ecosistemi. «La

rondine anticipa la data media di arrivo alle nostre latitudini», ma

soprattutto in Europa, negli ultimi 10 anni, è diminuita del 40% (Lipu-BirdLife).

Quanto alle piante: «Alcune specie di salice presenti sulle Alpi stanno

conquistando fasce altitudinali mai colonizzate in precedenza» (Lipu,

Cambiamenti climatici e biodiversità).

«La diversità culturale è, per il genere umano, necessaria

quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita». Così afferma l’articolo 1

della «Dichiarazione universale sulla diversità culturale», adottata

dall’Unesco nel 2001. E seguita, nel 2005, dalla «Convenzione per la protezione

e la promozione delle espressioni culturali» che tra l’altro riconosce

«l’importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i

sistemi di conoscenze dei popoli indigeni».

La relazione tra diversità biologica e diversità culturale è

analizzata da Vandana Shiva. «La diversità biologica – scrive la nota scienziata indiana (spesso

oggetto di attacchi a causa della sua battaglia contro gli Ogm) – ha plasmato

le diverse culture del mondo. L’erosione della diversità biologica e l’erosione

della diversità culturale costituiscono le due facce di un unico problema.

Entrambe sono minacciate dalla globalizzazione di una cultura industriale

basata su conoscenze riduzionistiche, su tecnologie meccanicistiche e sulla

mercificazione delle risorse».

Tags: biodiversità, popoli indigeni, ambiente, Amazzonia, foreste, parchi, conservazione

Paolo Moiola e Francesca Casella

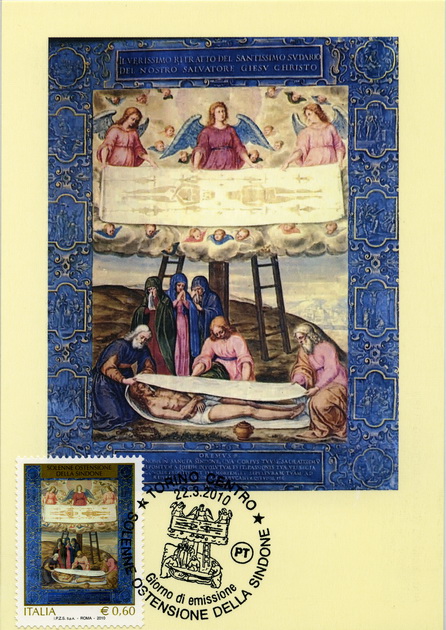

La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una

La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una

Nacque a Domrémy,

Nacque a Domrémy,

_03.jpg)

Ricordando Giancarlo?Pegoraro

Ricordando Giancarlo?Pegoraro

Giancarlo arrivò a Milaico

Giancarlo arrivò a Milaico Arrivammo

Arrivammo

Le missionarie della

Le missionarie della

Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE

Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE

Ogni

Ogni