Paesi e popolazioni

allo sbaraglio.

Govei e popolazioni di Sierra Leone, Guinea, Liberia e

Nigeria sono alle prese con un’emergenza sanitaria probabilmente senza

precedenti. In paesi con strutture sanitarie inesistenti o inadeguate,

l’epidemia di Ebola potrebbe avere conseguenze difficilmente immaginabili.

Soltanto l’intervento internazionale può evitare che la situazione precipiti.

In attesa di un vaccino che ancora non esiste. Nel frattempo il virus è

arrivato in Spagna e negli Stati Uniti.

Leggi tutto il dossier sul pdf sfogliabile. Clicca qui.

Anno

2013. Inizio di dicembre. Il piccolo di due anni non sta bene, ha la febbre, è

molto debole, sembra gli facciano male i muscoli, la testa, la gola. È piccolo:

difficile capire. Potrebbe essere un’infezione virale, passerà. Ma poi compare

vomito, diarrea. Sarà una forma gastrointestinale, ce ne sono spesso in giro,

meglio portarlo dal pediatra. Il bambino però non è in Italia, è in Africa:

vive in Guinea, Guéckédou, una regione boschiva. Non è così facile portarlo da

qualcuno che lo visiti. E possono essere tante le cause del suo malessere:

potrebbe essere malaria, tifo, colera, meningite o una delle altre patologie

infettive diffuse in questo continente, spesso con nomi sconosciuti o

dimenticati da molti nel Nord del mondo.

La situazione non migliora perché questa non è una delle

solite malattie con cui quotidianamente la popolazione si confronta, spesso

avendo la peggio.

Ecco, si potrebbe immaginare così l’inizio dell’ultima

epidemia di Ebola, una febbre emorragica causata da un virus che l’Africa ha già

conosciuto. La prima volta è stata nel 1976. Poi l’Ebola si è ripresentata, con

epidemie mortali in alta percentuale. Questa volta, dalla vittima morta

a dicembre e identificata (ma soltanto il 22 marzo) come il «caso indice» (noto

anche come «paziente zero»), il primo dell’epidemia (forse)1,2,3,

l’infezione si è diffusa con velocità, dimensioni e portata assai maggiori

rispetto alle occasioni precedenti, passando dalla Guinea ai paesi vicini,

Liberia e Sierra Leone, e poi arrivando anche in Nigeria e Senegal.

Secondo i dati diffusi all’Organizzazione mondiale della

sanità (Oms)4, al 7 settembre 2014 i casi (tra probabili, confermati

e sospetti) in Africa occidentale erano quasi 4.400, con circa 2.200 morti,

praticamente uno su due. Nel continente non c’è però un sistema sanitario che

permetta di avere dati certi che coprano tutto il territorio, comprese le zone

rurali più distanti. E poi la gente ha paura e non tutti – lo vedremo più

avanti – vanno a farsi visitare. Per questo le cifre potrebbero essere

incomplete o non precise. Senza contare che sarebbero da aggioare ogni giorno

(dati più recenti a pag. 43).

Dopo Guinea, Liberia e Sierra Leone, a fine luglio 2014

l’infezione è arrivata anche in Nigeria, con la morte di un paziente liberiano

arrivato in aereo a Lagos. Nell’ultimo rapporto dell’Oms in Nigeria sono stati

contati 21 casi (tra confermati, probabili e sospetti) e 8 morti4.

Infine, è stato segnalato un caso anche in Senegal, a fine agosto: un paziente

arrivato a Dakar dalla Guinea. Al 7 settembre i casi erano tre, nessun morto.

L’8 agosto, a nove mesi dall’ipotizzato inizio dell’epidemia, il direttore

generale dell’Oms ha dichiarato l’Ebola un’emergenza di sanità pubblica di

rilevanza internazionale5 e il 28 agosto ha pubblicato una roadmap per

assistere governi e partner nei piani di risposta all’epidemia e cornordinare il

supporto internazionale6.

All’inizio di agosto sono stati segnalati casi anche

nella Repubblica Democratica del Congo, ma a inizio settembre l’Oms ha

affermato che quest’epidemia è slegata da quella che sta flagellando l’Africa

occidentale da fine 20137. In ogni caso, anche in Congo R.D. l’Ebola ha seminato

morte, con 35 decessi (7 fra operatori sanitari) su 62 casi8.

Quel fiume in Congo

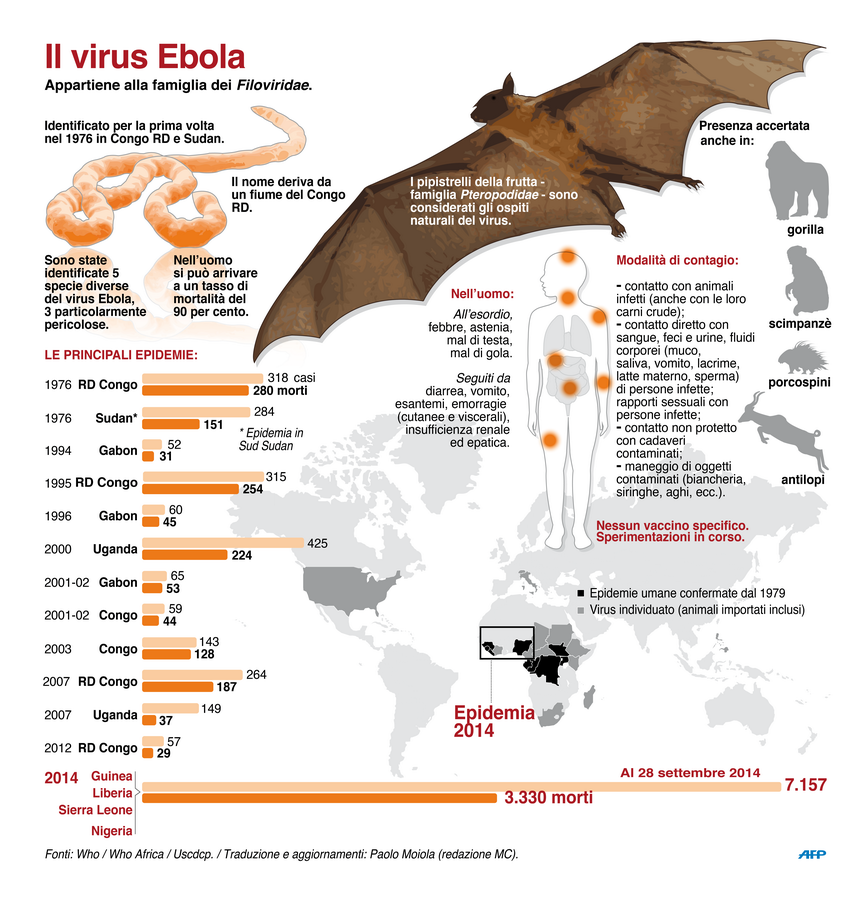

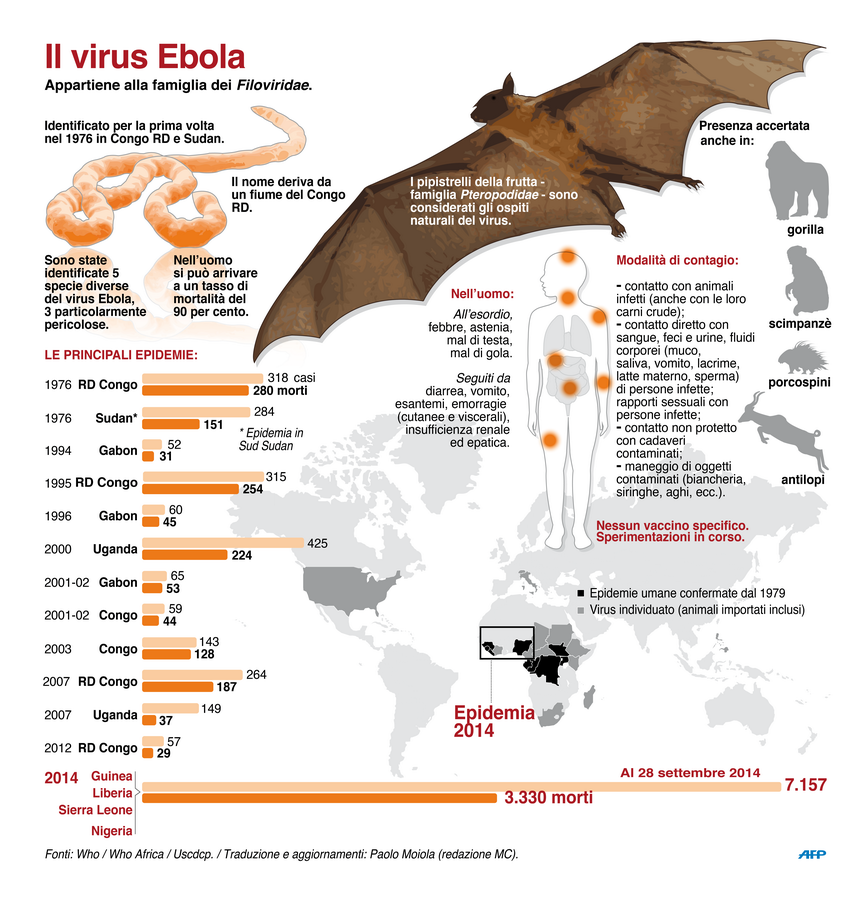

Era il 1976 quando, nella Repubblica Democratica del

Congo e in Sudan, fu identificato per la prima volta il virus responsabile

della malattia. Allora si era trattato di due epidemie contemporanee, causate

da due sottotipi diversi (sono in tutto cinque) del virus: quello chiamato «Zaire»,

responsabile anche dell’epidemia attuale, e il tipo «Sudan»9.

Il nome Ebola deriva dall’omonimo fiume, vicino alla

zona del Congo ove si era verificata l’epidemia (Yambuku). Da allora varie

segnalazioni di casi singoli e di epidemie (24, la maggior parte causate dal

sottotipo Zaire) si sono succedute in diversi paesi africani. Le ultime

segnalazioni del 2012 provenivano dall’Uganda e ancora dalla Repubblica

Democratica del Congo. La letalità è stata diversa, passando dalla più bassa

del 25 per cento (dunque, un malato morto ogni quattro) alla più alta del 90

per cento (nove morti ogni dieci malati).

Cosa favorisce la

diffusione

Riguardo all’epidemia attuale – iniziata in Guinea

sudorientale nel dicembre 2013 -, sembra che i primi pazienti si siano ammalati

perché esposti a cacciagione locale infetta e che la diffusione sia poi stata

veicolata dalla partecipazione a cerimonie funebri che hanno portato al

contatto con persone morte per l’Ebola o con persone già infettate10.

L’Oms ha segnalato tre fattori principali responsabili della diffusione

dell’Ebola11. In primis, aspetti culturali come la mancanza di

fiducia, preoccupazione e resistenza nei confronti delle raccomandazioni di

sanità pubblica volte a prevenire la diffusione e bloccare il contagio. Rientra

in questo anche la mancata ricerca dell’assistenza sanitaria (in paesi in cui

la rete sanitaria è fragile e precaria), la scelta di curare i malati a casa e

di tenerli nascosti, la partecipazione a cerimonie funebri con rituali che

espongono al contagio. Un altro aspetto critico è rappresentato dai massicci

spostamenti delle persone sia all’interno dei paesi che attraverso le

frontiere. Un terzo fattore è venuto dalla non completa copertura dell’epidemia

con misure di contenimento efficaci, quindi una risposta inadeguata alla

dimensione e diffusione del contagio.

La trasmissione

Il virus dell’Ebola causa una febbre emorragica molto

pericolosa e spesso fatale negli esseri umani, tanto da poter uccidere fino a

nove persone su dieci infettate12. Finora le epidemie si sono

verificate in villaggi isolati, vicino alle foreste tropicali, in Africa

centrale e dell’Ovest. Il virus viene trasmesso alle persone da animali e un

tipo particolare di pipistrello – appartenente alla famiglia Pteropodidae

– ne viene considerato l’ospite naturale (si veda l’infografica a pag. 42).

L’infezione viene trasmessa dal contatto con sangue, secrezioni o altri fluidi

del corpo di animali infettati dal virus. Una volta passato dall’animale

all’uomo, il virus si trasmette da una persona all’altra secondo modalità

analoghe, attraverso il contatto diretto o indiretto con sangue e fluidi del

corpo13.

I riti attorno al

defunto

Uno dei problemi affrontati dagli operatori sanitari

nella prevenzione della diffusione del virus, è quello delle cerimonie di

sepoltura, come racconta Maria Cristina Manca, antropologa di Medici senza

frontiere, che ha lavorato diverse settimane in Guinea, proprio a Guéckédou

dove pare tutto sia iniziato. «Le ritualità intorno alla morte – ci racconta –

sono fondamentali. Sia i malati, sia i morti, vengono appoggiati, seguiti,

aiutati da tutte le persone che sono loro vicine. Per i malati ciò accade a causa

della mancanza di un servizio sanitario. L’unico servizio presente è a

pagamento: per questo le persone non vanno a farsi curare o comunque ci vanno

soltanto se sono molto gravi. Quando arriva la morte, vi sono una serie di

congiunti che lavano il corpo, lo vestono, lo abbracciano, lo baciano. Più

l’individuo deceduto era importante, più cresce il numero di soggetti

coinvolti. Addirittura, se il morto era influente nel villaggio, la salma viene

portata a “salutare” una serie di persone. Tutto questo significa circolazione

del virus tra chi lava il corpo, chi si trova nel luogo in cui viene portato,

chi arriva da lontano per salutarlo: a questa mobilità enorme corrisponde

un’enorme diffusione. Per il rischio di contagio, è chiaro che il corpo non si

deve né toccare, né lavare, né abbracciare. Ci sono tuttavia alcune cose che si

possono fare. L’Ebola è una malattia terribile, che obbliga a soluzioni

drastiche. Personalmente, quello che ho cercato di fare è stato di non vietare

il rito ma di trasformarlo, nei limiti del possibile. Per esempio, nel sacco

bianco, dove bisogna porre il corpo del malato morto di Ebola, si possono

collocare gli oggetti rituali che in genere vengono messi nella tomba; le

persone, con guanti e protezioni adeguate, possono prendere il sacco e

tumularlo; si può anche esporre il corpo, purché a metri di distanza e con le

precauzioni del caso; infine si può concedere un ultimo saluto, un’ultima

preghiera prima che il sacco venga chiuso».

Senza medici e

infermieri

L’incubazione della malattia – dal momento

dell’infezione all’inizio dei sintomi – può variare da 2 a 21 giorni. I sintomi

comprendono febbre, debolezza intensa, dolori muscolari, mal di testa e mal di

gola, cui seguono vomito, diarrea, segni sulla pelle, malfunzionamento di reni

e fegato e in alcuni casi, sanguinamenti sia estei sia interni (grafico

dei sintomi a pag. 43). Le persone sono infettive finché il sangue e le

secrezioni contengono il virus, che può rimanere per un certo periodo anche

dopo la guarigione14. In questa epidemia è stato alto il prezzo pagato da

chi lavora per curare gli ammalati. Infatti, proprio la modalità di

trasmissione dell’infezione espone a un alto rischio il personale sanitario,

anche a causa dei sintomi che all’inizio sono poco specifici (la conferma di

infezione da Ebola è possibile solo tramite esami di laboratorio). Al 7

settembre erano 144 gli operatori sanitari deceduti in Guinea, Liberia e Sierra

Leone su 301 casi di contagio15. E questo in paesi dove vi è una

scarsità di base di personale sanitario, sia medico che infermieristico: già

prima della morte degli operatori sanitari, vi erano soltanto 90 medici in

Liberia e 136 in Sierra Leone, paesi che ne avrebbero bisogno rispettivamente

per circa dieci e venti volte di più. E in Guinea la situazione è solo

lievemente migliore, con 1.000 medici per più di 11 milioni di persone16.

Clara Frasson, di Medici con l’Africa-Cuamm,

all’ospedale di Pujehun in Sierra Leone per un progetto di aiuto a mamme e

bambini, descrive la devastazione di un paese in ginocchio: «A causa

dell’epidemia, il sistema sanitario, messo in piedi con grandi sforzi, è in

crisi. Le mamme non fanno più le visite prenatali, non portano i bambini a

vaccinare; le gravide riprendono a partorire in casa senza assistenza; i

malnutriti non vanno più ai centri dove potrebbero essere nutriti

correttamente, curati e salvati. Questa emergenza è paragonabile alla guerra.

L’economia del paese è allo stremo, il commercio è interrotto, le compagnie

aeree non fanno più scalo a Freetown. Molte zone del paese sono chiuse e la

popolazione non può più muoversi liberamente. Il cibo comincia a scarseggiare,

non è ancora la stagione del raccolto e purtroppo le persone stanno usando le

scorte alimentari destinate alla vendita o alle sementi. Tutte le persone

(familiari, amici, ecc.) che hanno avuto contatto con un malato vengono poste

in quarantena per 24-25 giorni. Con il team sanitario del distretto noi

organizzazioni distribuiamo cibo, che però non è mai sufficiente. I prelievi di

sangue di persone con sintomi di Ebola vengono portati a Kenema, dove c’è

l’unico laboratorio nazionale in grado di testare il virus. Se il risultato è

positivo, il paziente viene trasferito in uno dei due centri di trattamento del

paese, che non bastano più. È stato programmato un controllo casa per casa in

tutta la Sierra Leone per trovare tutti i malati di Ebola, dato che purtroppo

si nascondono, e tutte le persone e familiari che sono stati a contatto con

loro e che sicuramente verranno contagiati. Qui la foresta è grande ed è facile

nascondersi. Per fermare questa epidemia l’unica soluzione è trovare le persone

malate, isolarle, trattarle e cercare di tenerle in vita. Abbiamo visto che, se

si cura precocemente, la sopravvivenza è alta. Usiamo tutti i mezzi possibili

per informare la popolazione, perché abbia fiducia nel sistema sanitario: non è

facile ma è la nostra sfida. Un sistema che ora è al collasso e che, dopo

l’Ebola, bisognerà riorganizzare completamente. Questa nuova emergenza ha

portato ancora povertà, morte e disperazione. I nostri colleghi africani hanno

paura che ce ne andiamo. Ogni giorno ci cercano, se non ci vedono mandano

messaggi, telefonano, chiedono dove siamo. Per loro siamo una speranza ed è per

questo che teniamo duro: rimaniamo nonostante il rischio reale».

Costruire il presente

e il futuro

Oltre alla difficile diagnosi, alla modalità di

diffusione, alla mortalità alta, al rischio per il personale sanitario in paesi

dove la situazione assistenziale di base è già assai precaria, si aggiunge un

altro punto critico di questa infezione: la mancanza di una terapia specifica.

Al momento non vi sono infatti vaccini disponibili (anche se sono allo studio),

non vi sono farmaci, e quelli sperimentali provati non hanno ancora dato

risultati certi e non sono diffusamente disponibili17,18.

Al momento quindi la terapia possibile è solo quella di reidratazione, supporto

e assistenza del paziente. La prevenzione, il monitoraggio, il controllo

rappresentano quindi una strada fondamentale da percorrere per arginare e

interrompere le epidemie da Ebola, e far sì che una diffusione del genere non

si ripeta.

Questa tragedia ha sottolineato ancora una volta la

debolezza e fragilità dei sistemi sanitari africani. E la necessità di

investire nel loro rinforzo perché possano far fronte alle emergenze, ma anche

ai bisogni sanitari della quotidianità.

Valeria

Confalonieri

Fonti bibliografiche

1 – Ebola: a failure of

inteational collective action, The Lancet (editoriale), 23 agosto 2014.

2 – Gostin LO, Ebola: towards an Inteational

Health Systems fund, The Lancet, 5 Settembre 2014.

3 – «Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute», www.epicentro.iss.it.

4 – World

Health Organization, Ebola Response

Roadmap Situation, Report 3, 12 September,

www.who.int.

5 – World

Health Organization, Who Statement on

the Meeting of the Inteational Health Regulations Emergency Committee

Regarding the 2014 Ebola Outbreak in West Africa.

6 – World

Health Organization, Ebola response

roadmap, 28 agosto 2014.

7 – World Health Organization, Virological analysis: no link between Ebola outbreaks in west Africa and Democratic Republic of Congo.

8 – World

Health Organization, Ebola virus disease

– Democratic Republic of Congo, 10 settembre 2014.

9 – World

Health Organization, Ebola virus disease. Fact sheet N. 103.

10 – Fonte

citata, nota 3.

11 – World

Health Organization, Ebola virus disease, West Africa – update. Disease

outbreak news, 3 July 2014.

12 – Fonte

citata, nota 9.

13 – World

Health Organization, Frequently asked questions on Ebola virus disease.

14 – Fonte

citata, nota 9.

15 – Fonte

citata, nota 4.

16 – Fonte

citata, nota 2.

17 – Fauci

AS, Ebola –

Underscoring the Global Disparities, in

Health Care Resources, New England Joual of Medicine, 13 agosto 2014,

www.nejm.org.

18 – Goodman

JL., Studying “Secret

Serums” – Toward Safe, Effective Ebola Treatments,

New England Joual of Medicine, 20 agosto 2014, www.nejm.org.

Info

e aggioamenti:

• World Health Organization: www.who.int

• Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza

e Promozione della Salute: www.epicentro.iss.it

• Centers for Disease Control and Prevention

(Atlanta, Usa): www.cdc.gov.

L’autrice

dell’articolo:

Di formazione medico, dopo alcuni anni di esperienza in

ospedale, Valeria Confalonieri (1965) ha deciso di dedicare il suo lavoro

esclusivamente al giornalismo medico-scientifico. Si occupa in particolare di

argomenti sanitari e sociali nei paesi impoveriti e in generale di diritto e

accesso alla salute delle popolazioni più vulnerabili. Su tali temi ha

collaborato con diverse testate on line e cartacee e alla scrittura di libri. È

membro dell’«Osservatorio italiano sulla salute globale».

Interviste a cura

di:

Marco Bello, redazione MC.

Le foto delle

copertine:

• In prima pagina: Guinea, Conakry, personale con indumenti protettivi

trasporta una vittima dell’Ebola nel centro gestito da Medici senza frontiere, vicino

all’ospedale Donka (settembre 2014).

• In ultima pagina: Costa D’Avorio, Abidjan, bambini osservano il poster

sui sintomi dell’Ebola in una scuola del quartiere di Koummassi (settembre

2014).

Dossier a cura di:

Paolo Moiola, redazione MC.

Valeria Confalonieri

Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3

Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3

.JPG) Padre Bruno Del Piero e il Caquetá

Padre Bruno Del Piero e il Caquetá

Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.

Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.

Amin e Nyerere: figli per la riconciliazione

Amin e Nyerere: figli per la riconciliazione

.JPG) Terra amazzonica di foreste e savane, Roraima è lo stato brasiliano con la maggiore percentuale di popolazione indigena. I cui diritti sono stati conquistati con una lotta quasi sempre cruenta (e tuttora non conclusa). A Boa Vista, capitale di Roraima, abbiamo visitato la Casa de Saúde Indigena (Casai), scoprendo che i «mondi indigeni» resistono nelle proprie diversità.

Terra amazzonica di foreste e savane, Roraima è lo stato brasiliano con la maggiore percentuale di popolazione indigena. I cui diritti sono stati conquistati con una lotta quasi sempre cruenta (e tuttora non conclusa). A Boa Vista, capitale di Roraima, abbiamo visitato la Casa de Saúde Indigena (Casai), scoprendo che i «mondi indigeni» resistono nelle proprie diversità.

Tante ombre sul dopo Karzai.

Tante ombre sul dopo Karzai.