La «mia» Irene

23 Maggio 2015, a Nyeri, beatificazione di suor Irene Stefani.

23 Maggio 2015, a Nyeri, beatificazione di suor Irene Stefani.

Nyaatha, la mamma misericordiosa, sarà proclamata beata dal cardinal John Njue di Nairobi, legatissimo alle missionarie della Consolata e ai missionari a cui deve la sua educazione. La cerimonia si svolgerà nel campus della Dedan Kimathi University di Nyeri. La prima beatificazione in assoluto in Kenya, dove da secoli si attende il riconoscimento della santità dei 149 martiri di Mombasa, massacrati nel 1631.

Suor Irene Stefani, nata Mercede, una delle prime missionarie della

Consolata, ha dato la sua vita per amore di Cristo, consumandosi fino

all’ultimo. Condivido con voi alcuni pensieri molto personali.

Ho incontrato suor Irene che ero ancora un ragazzino appena dodicenne. Bazzicando attorno all’altare come fedelissimo chierichetto, mi sono imbattuto in un giovane missionario scherzoso e dinamico che, saputa la mia passione per i libri, me ne ha passati «a gogò». Erano «I racconti della brughiera», «I romanzi del brivido» e le vite di missionari e missionarie in Africa, letture che integravano la mia passione per l’avventura, alimentata sui libri di Vee, Salgari e compagni. Un libro spesso, copertina azzurra con due scarponi bene in vista mi prese gli occhi e il cuore. «Gli scarponi della gloria» di suor Giampaola Mina raccontavano di una bresciana e valsabbina come me, una che, come me, aveva bevuto le acque del fiume Chiese. Lessi quel libro di un fiato, e poi lo rilessi ancora e ancora. Lo conservo tutt’ora, foderato con la classica carta marron del tempo. Un incontro per la vita. Due anni dopo entravo anch’io in seminario.

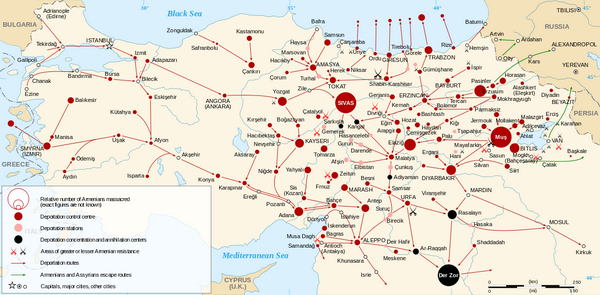

La «mia» Irene è una ragazzina di un paese di montagna adagiato vicino a un piccolo lago da cui esce il fiume Chiese. È un paese di confine. Poco più in là c’è il Trentino che a quei tempi era sotto l’Impero Austroungarico. Da lì i garibaldini erano partiti nella terza guerra d’indipendenza nel loro tentativo di liberare Trento. Una grande rocca domina Anfo, collegata a una serie di fortificazioni sulle montagne vicine. Migliaia di soldati vanno e vengono. La ragazzina si chiama ancora Mercede. È abituata agli scarponi e al lavoro duro. La famiglia è numerosa, il papà nonostante abbia una locanda e commerci in vino, non naviga nell’oro. Questo tempra il carattere della ragazza sana e robusta, formata al lavoro, alla disciplina, alla fede e alla preghiera. Attiva in parrocchia, si lascia contagiare da quel giovane prete missionario, padre Angelo Bellani, che ha l’Africa nel cuore e sta partendo per il Kenya. Ventenne, nel 1911, Mercede va a Torino e diventa suora alla scuola dell’Allamano: uno che vuole che i suoi missionari siano prima di tutto dei santi. Parte per l’Africa a fine 1914. E si trova gettata nel vortice della guerra, la «grande guerra» che insanguina anche Kenya e Tanganika, opponendo inglesi e tedeschi, mentre anche al suo paese, Anfo, vicino al fronte, la chiesa è trasformata in ospedale militare. Lei e le sue sorelle missionarie sono buttate in quel mare di sofferenza che sono gli ospedali militari dove i soldati di ultima categoria, i forzati dei trasporti, i portatori (carriers appunto) muoiono a migliaia. Si parla di 500mila arruolati a forza e 200mila morti. L’esperienza più dura per lei è a Kilwa Kivinje, un posto sperduto a 300 km a Sud di Dar-es-Salaam, un porto di trafficanti omaniti che razziavano schiavi nell’interno del Tanganika. I morti sono talmente tanti che ogni sera vengono accatastati sulla spiaggia perché la potente marea dell’Oceano Indiano dia loro sepoltura. La montanara è instancabile e senza paura. Un angelo per i carriers. Li conosce per nome, li cura, li consola, dono loro il suo splendido sorriso, li accompagna fino alla fine.

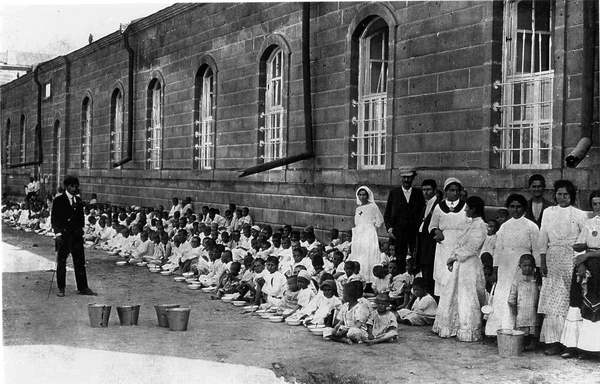

![]() La foto più bella di lei è stata scattata proprio a Kilwa. Il fotografo l’ha bloccata nel pieno dell’azione. L’ha chiamata a posare mentre era impegnata a curare qualcuno. In mano ha una garza, al collo il crocefisso. Interessante quel crocefisso. Non è in posizione da cerimonia, ma da lavoro. Così, col cordino stretto alla gola, poteva essere facilmente gettato dietro le spalle perché non impedisse di chinarsi sugli ammalati e curae le ferite o pulie i corpi martoriati. E quel sorriso che oltre alla bellezza del viso irradia tutta la gioia e la serenità di una donna cui non pesa dedicarsi agli altri perché ha il cuore pieno di Gesù. Ho sempre amato quella foto. L’ho capita di più quando grazie alle nuove tecnologie ne ho fatto emergere i dettagli e ho guardato Irene negli occhi. Una vera missionaria, pronta al servizio del suo Signore che la chiama nei poveri, negli ammalati, nelle persone meno amate. È una donna coraggiosa, conosce la paura, ma l’amore le da tutto il coraggio necessario per gesti di grande gratuità e libertà. Così, nel buio della notte africana, alla luce delle stelle, sulla spiaggia dove una catasta di morti attende l’onda impietosa dell’Oceano che ruggisce contro la barriera corallina, Irene cerca tra i corpi il suo Othiambo (colui che è nato la sera tardi) dato per morto, ma ancora vivo, per farlo rinascere Omondi (nato all’alba) in Paradiso.

La foto più bella di lei è stata scattata proprio a Kilwa. Il fotografo l’ha bloccata nel pieno dell’azione. L’ha chiamata a posare mentre era impegnata a curare qualcuno. In mano ha una garza, al collo il crocefisso. Interessante quel crocefisso. Non è in posizione da cerimonia, ma da lavoro. Così, col cordino stretto alla gola, poteva essere facilmente gettato dietro le spalle perché non impedisse di chinarsi sugli ammalati e curae le ferite o pulie i corpi martoriati. E quel sorriso che oltre alla bellezza del viso irradia tutta la gioia e la serenità di una donna cui non pesa dedicarsi agli altri perché ha il cuore pieno di Gesù. Ho sempre amato quella foto. L’ho capita di più quando grazie alle nuove tecnologie ne ho fatto emergere i dettagli e ho guardato Irene negli occhi. Una vera missionaria, pronta al servizio del suo Signore che la chiama nei poveri, negli ammalati, nelle persone meno amate. È una donna coraggiosa, conosce la paura, ma l’amore le da tutto il coraggio necessario per gesti di grande gratuità e libertà. Così, nel buio della notte africana, alla luce delle stelle, sulla spiaggia dove una catasta di morti attende l’onda impietosa dell’Oceano che ruggisce contro la barriera corallina, Irene cerca tra i corpi il suo Othiambo (colui che è nato la sera tardi) dato per morto, ma ancora vivo, per farlo rinascere Omondi (nato all’alba) in Paradiso.

È lo stesso coraggio che qualche anno dopo, sulle colline di Gekondi, la spinge alla ricerca degli anziani portati a morire in foresta, in pasto per le iene o altri caivori come il leone o il ghepardo. La foresta. Incute timore di giorno, tanto più di notte. Foresta sono le pulci che ti mangiano le gambe, le formiche caivore su cui è meglio non mettere i piedi, i serpenti, le iene, i mille rumori che ti mettono i brividi. Ma niente ferma la sua passione per chi soffre, chi è ridotto a scarto, sia esso un anziano morente o un bambino abbandonato.

È lo stesso coraggio che trasforma la maestrina in paladina dell’educazione delle ragazze, che va a stanare nei villaggi e sostiene quando lottano pacificamente con i loro genitori che si rifiutano di mandarle a scuola.

L’icona di suor Irene sono i suoi scarponi. Non si portano per stare in casa, in salotto, nella quiete della cappella, nell’intimità del convento. Gli scarponi sono strada, sentirnero, sassi, fango. Sono arrampicarsi sulle erte colline, passare tra le ruvide erbacce, percorrere piste infangate, calpestare le spine. Sono essere in strada per amore, sulle orme di Cristo, alla maniera di Cristo, alla ricerca del suo volto nascosto negli umili, nei poveri, nei sofferenti.

Per questo ho amato questa missionaria dal cuore grande. E mi ha colpito la sua obbedienza. Ha chiesto al padre il permesso per diventare missionaria. E alla sua superiora quello di offrire la sua vita. Le due decisioni fondamentali della sua esistenza. Chiede il permesso non per debolezza, ma per vera umiltà. L’umiltà di chi è cosciente di non essere padrona assoluto della propria vita, ma solo serva per amore. E vuole donare tutto. Fino alla fine.

Gigi Anataloni

Cenni biografici

La biografia di suor Irene è di una semplicità sconcertante. Il 22 agosto 1891, di sabato, quinta di 12 figli, nasce ad Anfo, un paesino del bresciano sulle sponde del lago d’Idro. Battezzata il giorno dopo, è educata alla fede da genitori ferventi cattolici. Una volta cresciuta, diventa zelatrice dell’Apostolato della preghiera e insegna catechismo in parrocchia.

Nel 1905 padre Angelo Bellani, missionario della Consolata, visita Anfo prima della sua partenza per la missione del Kenya. Tra le ascoltatrici attente c’è anche la nostra, quattordicenne, che aveva già manifestato il desiderio di farsi missionaria.

Nel 1907 le muore improvvisamente la mamma, Annunziata. Nel 1909 il padre si risposa e Mercede si trova bene con Teresa, la nuova mamma. Memore dell’incontro con padre Bellani, alla notizia che a Torino sono nate le suore missionarie della Consolata, Mercede chiede al padre il permesso di farsi missionaria. Vinte le sue resistenze con l’aiuto del parroco, don Capitanio, il 19 giugno 1911, ventenne, parte per Torino. Veste l’abito da suora e prende il nuovo nome di «Irene» nel 1912; conclusi i due anni noviziato nel gennaio 1914, si dedica poi alla preparazione per l’Africa e lo studio delle lingue. Il 28 dicembre parte per il Kenya e il 31 gennaio 1915 arriva a Mombasa, dove, salutando la sua nuova terra, esclama «Tokumye Yesu Kristo!», ovvero «Sia lodato Gesù Cristo!», l’unica frase, per il momento, che conosce in lingua kikuyu.

Appena il tempo di inserirsi e di imparare la lingua locale ed è inviata con altri missionari e missionarie negli ospedali militari dove si curano i carriers, i portatori a servizio dell’armata inglese in guerra con i tedeschi che controllano il Tanganika. Prima a Voi, in Kenya, e poi a Kilwa Kivinje, Lindi e Dar-es-Salaam in Tanzania, per quattro anni (1915-1919) Irene si spende come crocerossina (insieme a quarantacinque altri missionari e missionarie della Consolata e Vincenzine del Cottolengo) in quelle anticamere della morte dove venivano curati migliaia di giovani africani arruolati a forza.

Nel 1920 la troviamo a Gekondi (pron. Ghecondi), nella regione centrale del Kenya, dove si butta nell’insegnamento nella scuola per ragazze e nella visita ai villaggi. Infaticabile e scattante, visita i malati, consola i morenti, recupera i bambini abbandonati, convince i genitori a lasciare che le loro figlie vadano a scuola, segue un gruppo di ragazze desiderose di consacrare la vita a Gesù, e tanto di più. La gente comincia a chiamarla «Nyaatha» (mamma misericordiosa).

Nel settembre 1930, dopo l’annuale settimana di preghiera e ritiro a Nyeri, chiede alla sua superiora il permesso di offrire la sua vita per la missione. Nel frattempo, a Gekondi scoppia la peste. Suor Irene ne è contagiata assistendo un ammalato. Muore il 31 ottobre 1930, a 39 anni. Sepolta prima nel cimitero dei missionari al Mathari, alla periferia di Nyeri, è stata poi posta in un’urna di marmo rossastro nella chiesa della parrocchia del Mathari stesso. Dopo la beatificazione sarà trasferita nella cattedrale di Nyeri, dedicata alla Consolata. (Gi.A.)

.jpg)

.jpg)

Diario di un giovane

Diario di un giovane

23 maggio: La beatificazione

23 maggio: La beatificazione

.jpg)

Dal deserto del Nord del Kenya.

Dal deserto del Nord del Kenya.

In mezzo a loro ho

In mezzo a loro ho

Lo incontro nel corridoio della redazione. È un po’ dimagrito, quasi «rimpicciolito».

Lo incontro nel corridoio della redazione. È un po’ dimagrito, quasi «rimpicciolito».