Rumuruti: Missione di Frontiera

Un dossier narrativo in collaborazione tra la rivista The Seed di Nairobi e MC

.jpg)

Indice:

1. Terra di frontiera

2. La parrocchia Familia Takatifu

3. Un universo multietnico

4. Nomadismo e lavoro minorile

5. Curare fli infermi

6. Un uomo, una missione

1.

Terra di frontiera,

terra di nessuno,

terra

di tutti

Rumuruti: una cosmopoli «remota»

di Henry Onyango e

Gigi Anataloni

Rumuruti si trova pochi decimi di grado sopra

l’equatore nel cuore del Laikipia Plateau, distretto di Laikipia Ovest, sulla

strada che porta da Nyahururu a Maralal, al termine dei 40 km asfaltati che la

separano da Nyahururu, sosta quasi obbligatoria prima di affrontare l’incognita

degli altri 120 km di sterrato che portano a Maralal su una strada impegnativa

durante il periodo secco e impossibile nella stagione delle piogge.

Il

Liakipia Plateu è una immensa area di savana ricchissima di animali: mandrie

enormi di zebre, branchi di elefanti che migrano stagionalmente seguendo le

piogge, gazzelle e antilopi di ogni tipo, scimmie, serpenti, coccodrilli, leoni

e leopardi, e chi più ne ha più ne metta. L’Ewaso Narok è il fiume principale

della regione. Nasce dalle falde del Monte Kenya, crea una magnifica cascata,

Thomson’s Fall, si disperde nelle zone paludose dette Ewaso Swamp poco più a

Nord della cittadina di Rumuruti. Girando lentamente verso Est si unisce alle

acque limacciose del fiume Ewaso Nyiro che attraversa il Samburu Park e,

passato il ponte di Archer’s Post, continua ancora in una vastissima zona

semiarida alimentando le Lorian Swamps. Infine, in Somalia si unisce al Jubba

River.

I fiumi e la vicinanza del Monte Kenya, ricco di acque,

hanno creato un ambiente ricchissimo di ogni tipo di fauna. Fino alla fine

dell’Ottocento gli animali ne erano i padroni assoluti, disturbati di tanto in

tanto soltanto dai Maasai o dai Samburu con le loro mandrie, mentre i Kikuyu e

i Meru erano arroccati sulle fertili falde del Monte Kenya e dell’Aberdare.

Dal colonialismo

Dal colonialismo

all’indipendenza

L’arrivo degli inglesi, all’inizio del secolo scorso,

L’arrivo degli inglesi, all’inizio del secolo scorso,

alterò gli equilibri. Cacciati i Maasai, costretti a vivere nel Sud del Kenya,

e spinti i Samburu sulle loro aride montagne più a Nord, i coloni bianchi, si

stabilirono (settle in inglese, da cui il nome set-tlers per

indicare i coloni) nella zona in maniera esclusiva. Divisa la terra in enormi

proprietà di migliaia di ettari, la fecero lavorare da contadini e pastori

provenienti da ogni parte del Kenya. Questi lavoratori non erano liberi nei

loro movimenti, ma avevano un passaporto speciale da presentare a ogni

controllo della polizia. Nessun altro africano, se non i lavoratori, poteva

vivere là.

Dopo l’indipendenza, nel 1963, i terreni dei coloni

furono riscattati dal governo inglese e ceduti al governo del Kenya. Mentre

nelle zone più fertili della Nyandarua County, divisi in piccoli appezzamenti,

furono venduti a prezzi simbolici ai contadini kikuyu, nella più arida e

disabitata Laikipia County furono accaparrati da grandi latifondisti sia

keniani che stranieri.

Si stima che il Laikipia Plateau sia di 10.000

chilometri quadrati, circa 2 milioni e mezzo di acri secondo le misurazioni

locali. È l’area con il maggior concentramento di proprietari non africani,

soprattutto della nuova «aristocrazia» inglese e americana. Con loro ci sono

alcuni baroni locali, politicamente molto influenti. Venti proprietari

possiedono il 74% di tutta la terra disponibile. Ci sono circa 36 grandi e

piccole proprietà che vanno dai piccoli ranch o fattorie da 5.000 acri

(20 km2), a enormi estensioni dagli orizzonti infiniti di oltre

100.000 acri (400 km2). Molte di queste proprietà sono oggi trasformate in

santuari per gli animali e meta di turismo. Una delle proprietà più grosse, il Laikipia

Ranch, di 100 mila acri (oltre 400 km2, 40.000 ettari, chiamato anche Ol Ari Nyiro Ranch,

fattoria delle acque nere), appartiene alla «baronessa» Kuki Gallman, una

scrittrice italiana naturalizzata in Kenya, che comperò l’area nel 1974

trasformandola poi in un santuario per gli animali selvatici, con esemplari del

raro rinoceronte bianco e della bellissima zebra grevy dalle strisce

sottili, che sono a rischio di estinzione. La proprietà confina con la missione

di Rumuruti.

Finito il colonialismo, i Maasai e Samburu cominciarono

a ritornare con le loro mandrie in quelle terre che loro considerano

ancestrali, tollerati dai ricchi latifondisti che chiusero gli occhi al sorgere

di piccoli insediamenti ai margini delle loro proprietà, nelle ampie aree

riservate alle strade (da costruire), anche per rispondere ai bisogni dei loro

lavoratori. Presto tornarono anche altri pastori nomadi, come i Borana e i

Somali da Est, i Kalenjin e i Pokot da Ovest, i Turkana e gli Ndorobo

(cacciatori e raccoglitori nelle grandi foreste) da Nord, attirati dai grandi

pascoli offerti dal plateau. Sorsero qua e là dei piccoli agglomerati di

povere costruzioni in legno in stile Far West: qualche bottega in cui si

trovava di tutto, gl’immancabili bar, una scuoletta-asilo – che all’occasione

diventava anche cappella – costruita dai missionari.

Poi negli anni Ottanta si cominciarono a vendere alcune

delle grandi proprietà. Suddivise in centinaia di piccoli appezzamenti per

rendee il costo accessibile, furono vendute a società cornoperative di

contadini senza terra di ogni provenienza, privilegiando a volte questo o quel

gruppo etnico. L’area divenne anche zona di rifugio per tanti altri cacciati

dalle proprie regioni a causa dei conflitti etnici che di tanto in tanto ancora

oggi infiammano il Kenya. Tra questi, le famiglie di rifugiati provenienti

dalla Rift Valley per cui la Conferenza episcopale del Kenya ha acquistato i

terreni nel 2008.

La «strada

La «strada

remota»

Il tranquillo villaggio di Rumuruti, così racconta la

storia, fu scelto dal governo coloniale inglese come stazione amministrativa e

sede di una grande prigione per la sua posizione a un importante incrocio di

strade. Ma da dove viene questo nome? Si racconta che i coloni bianchi, i quali

regolarmente facevano la strada da Nyahururu a Maralal, chiamassero remote

route (strada remota) la pista che univa i due centri. I locali

trasformarono l’espressione inglese facendola diventare Rumuruti.

Importante un tempo solo come centro per le fattorie dei

settlers e punto di entrata controllato al territorio dei Samburu, oggi

Rumuruti è la sede amministrativa del distretto. Cresciuto da villaggio a

cittadina per l’aumento della popolazione e il nuovo status, non ha però le

infrastrutture necessarie, come banche, alberghi, servizi sociali o altre

comodità. È certamente in crescita, pur essendo in un ambiente geograficamente

difficile e segnato da grandi problemi di convivenza e distribuzione della

ricchezza. La posizione geografica ne fa un centro commerciale importante, con

un ricco mercato del bestiame che ogni giovedì, in due località della

periferia, richiama gente di tutte le tribù.

La popolazione di Laikipia West sembra povera, ma al

mercato il denaro che cambia di mano è tanto. La gente arriva un po’ da ogni

parte con mezzi di fortuna o mezzi pubblici per vendere e per comperare. Il

giovedì Rumuruti prende vita. Anche i pastori che vanno nelle zone più lontane

in cerca di pascolo per le loro greggi, vi tornano per il giorno di mercato a

vendere qualche animale o a comperare tutto quanto è necessario alla loro

famiglia.

Il mercato del bestiame (capre, pecore e mucche) apre

presto e chiude presto, e nel pomeriggio l’area è deserta. I mercanti contano i

loro soldi, e i pastori, anche se stanchi, si mettono sulla via del ritorno per

stare con le loro mandrie. Ma dove depositano i nomadi il loro denaro? C’è una

sola banca nel paese, e loro non ci mettono mai piede.

Realtà plurietnica

Rumuruti è una realtà plurietnica con due componenti

principali: i gruppi etnici dei pastori, attirati dai grandi pascoli offerti da

Laikipia Ovest, e i gruppi degli agricoltori che nella vendita dei ranches

hanno visto la possibilità di acquistare terre nuove specialmente per le

giovani famiglie, ormai impossibilitate a vivere nei sovraffollati campetti dei

loro padri nelle regioni di origine.

Mentre i contadini sono più aperti alla novità e al

progresso, le comunità di pastori hanno preservato le loro tradizioni secondo

le quali è vitale avere grandi mandrie. Questo fa sì che una famiglia di

pastori che acquista un campo, non si accontenti mai di avere un numero di capi

proporzionato alla proprietà, ma cerchi di moltiplicarlo sentendosi in diritto

di invadere i terreni confinanti quando il proprio è esaurito. Creando così

infinite ragioni di conflitto. In più, secondo la tradizione, i morans

(i giovani guerrieri) una volta potevano far razzie per accumulare la ricchezza

personale necessaria per sposarsi. Quelli che tornavano a casa a mani vuote

erano considerati buoni a nulla. Così almeno stavano le cose tra i Samburu,

Turkana e Pokot (i gruppi etnici più numerosi). Al giorno d’oggi ci sono ancora

residui di questa cultura, i cui effetti si vedono nelle razzie locali, come

spiega il presidente del Consiglio parrocchiale di Rumuruti, Emmanuel Achila. I

conflitti, però, nascono anche per l’accesso alle scarse risorse naturali quali

i pascoli e i pozzi. A questo bisogna aggiungere anche il problema dei confini.

Mancanza

di istruzione

Secondo padre Nicholas Makau, viceparroco di Rumuruti e

incaricato dell’ufficio di Giustizia e Pace dei missionari della Consolata,

molta violenza giovanile va attribuita anche alla mancanza di istruzione e di

lavoro.

Nonostante che le scuole locali siano tra le migliori,

il livello di alfabetizzazione è ancora molto basso perché molti ragazzi di età

scolare sono obbligati dalla famiglia a occuparsi del bestiame. Per troppi

genitori la ricchezza materiale è più importante dell’istruzione. Altri

lamentano che gli studi creano dei giovani ribelli alle tradizioni e mettono

idee strane nella testa delle ragazze, in più studiano senza scopo, perché poi

non trovano lavoro.

Ignoranza e mancanza di lavoro certamente alimentano le

tensioni tribali. Le tribù in cui l’istruzione è ben avviata godono di maggior

prestigio. È un fatto, quando si cerca impiego, soprattutto negli enti

governativi, chi è andato a scuola è avvantaggiato sugli altri. È facile,

allora, vedere che le comunità i cui figli studiano fanno la parte del leone

sul mercato del lavoro.

Ma la mentalità degli anziani vuole che le opportunità

di impiego siano distribuite proporzionalmente secondo l’appartenenza etnica e

non secondo il merito. E qui sta il nocciolo di tanti altri problemi. David

Koskey, un membro del «Comitato per la Pace» della missione, ne fa notare

l’incongruenza: «La polizia sta per reclutare nuove leve. Secondo gli anziani

deve essere arruolato un numero uguale di giovani da ogni tribù per mantenere

l’equilibrio». Il rischio è di avere poi dei poliziotti completamente

analfabeti e impreparati al loro servizio. Ma una distribuzione di impiego

etnicamente non equilibrata genera una disuguaglianza politica, in cui i gruppi

più forti tentano di limitare lo sviluppo degli altri.

Sedentarizzare

La Chiesa cattolica di Rumuruti incoraggia da sempre i

nomadi a diventare sedentari, prendersi un pezzo di terra e imparare

l’agricoltura così da ridurre la loro dipendenza dal bestiame. Un certo numero

di nomadi ha già cominciato a fare così, per quanto strana sembri la cosa. La

Chiesa è intervenuta ad aiutare le vittime della violenza esplosa nel

post-elezioni a risistemarsi, altre famiglie hanno acquistato terra diventando

azionisti di società create apposta per aquistare i latifondi messi in vendita.

Tante vittime della violenza che fece seguito alle elezioni del 2007 trovarono

rifugio temporaneo nel recinto della parrocchia, ma dopo l’acquisto di cento

acri di terreno la missione poté rilocarne 1.500 di cui la maggioranza ora si

dedica all’agricoltura. Padre Makau ci dice che rimane ancora il problema di

molti acquirenti che non riescono a prendere pieno possesso delle fattorie, per

il fatto che i loro padroni legali non sono presenti e non si sa dove trovarli,

per cui la transi-zione di proprietà non può essere completata.

Altri conflitti sorgono quando gli animali dei nomadi

invadono i campi dei coltivatori distruggendone il raccolto. Oltre

all’invasione accidentale di animali domestici ci sono anche le visite di

animali selvatici. Non pochi agricoltori hanno il loro terreno vicino al

corridoio di migrazione degli elefanti che quando passano mangiano tutti i

raccolti, golosissimi come sono di granoturco.

A Rumuruti i matrimoni tra membri di tribù diverse

stanno aumentando e favoriscono la coesione pacifica contribuendo a modificare

la mentalità ancestrale che male accettava queste unioni, soprattutto nei tempi

di tensione fra le varie tribù. Elizabeth Lomeno, mezza Samburu e Turkana, è

ora sposata a un Luya. È già nonna e assicura che le cose sono ora cambiate e

che la gente non teme più di sposarsi fuori della propria tribù. «Personalmente,

auguro che le mie figlie e nipoti siano sempre libere di sposarsi con chi

vogliono», dice Elizabeth.

2.

La Parrocchia della

santa famiglia

Uscire verso i poveri,

Costruire la pace

di Stephen Mukongi

Da cappella sperduta

Da cappella sperduta

nella savana a fiorente missione e polo di pace e riconciliazione: l’impresa

dei missionari della Consolata di trasformare una regione di grandi contrasti e

divisioni in una comunità sul modello della Santa Famiglia (Familia Takatifu),

cui la missione è dedicata.

L’ombra

degli alberi della parrocchia di Rumuruti offre un sospirato sollievo dalla

calura insopportabile del plateau a cavallo dell’equatore. Gli alberi

piantati da padre Antonio Bianchi (classe 1922) negli anni Novanta, hanno

profondamente cambiato l’ecologia del luogo la cui vegetazione, all’arrivo dei

missionari della Consolata nel 1991, consisteva sì e no di una mezza dozzina di

alberi del pepe (schinus molle) attorno alla casetta di legno in cui

abitavano.

Rumuruti è oggigiorno una parrocchia enorme, con un

territorio che da Sud-Ovest a Nord-Est misura oltre cento chilometri, e con ben

27 cappelle sparse nella grande piana semiarida che fa da ponte tra gli

altipiani della sviluppata e ricca zona agricola centrale attorno al Monte

Kenya e l’arido Nord abitato prevalentemente da pastori nomadi e seminomadi.

Nata come cappella di Nyahururu (una missione fondata

nel lontano 1954 dai missionari della Consolata, passata poi ai sacerdoti fidei

donum della diocesi di Padova e diventata diocesi nel 2002), quando divenne

parrocchia nel 1991 aveva già una bella chiesa in muratura dedicata alla Santa

Famiglia (Familia Takatifu) e la casetta dei missionari. Da allora la

missione ha conosciuto un continuo sviluppo per rispondere alle necessità del

luogo. Al presente è una piccola cittadella che comprende un centro pastorale

per gli incontri di formazione dei catechisti e dei vari operatori pastorali e

leader comunitari, un asilo, una modea scuola con elementari e medie, la

scuola secondaria femminile, il dispensario, il convento delle suore Dimesse

(fondate a Vicenza nel 1579 dal venerabile Antonio Pagani), la falegnameria,

un’officina, un grande orto, diversi campi da gioco, un salone polivalente, più

l’indispensabile pozzo per dare acqua potabile a tutto il complesso.

Sviluppo

umano integrale

Il territorio in cui opera la missione è caratterizzato

da tutte le speranze che la frontiera ispira ma anche da tutti i drammi e le

conflittualità che una società in continuo cambiamento si porta dietro,

accentuate da una natura apparentemente suggestiva ma in realtà segnata dai

capricci del tempo, per cui improvvise o prolungate siccità possono distruggere

i raccolti o alterare gli equilibri tra pastori e agricoltori. La regione è

costantemente provata da tanti mali: razzie di animali, diffusione di armi

leggere, povertà endemica, pratiche tradizionali come la mutilazione genitale

(che non giunge agli estremi dell’infibulazione) delle donne e i matrimoni

precoci, mancanza di abitazioni adeguate, insufficienza di servizi sociali

educativi e sanitari, corruzione, stato precario delle strade e insicurezza.

Questo spinge la Chiesa a darsi come compito prioritario

la formazione umana e lo sviluppo sociale, come dice padre Mino Vaccari,

parroco dal lontano 1994, quando padre Luigi Brambilla, primo missionario della

Consolata a Rumuruti, fu trasferito a Nairobi. Suo aiutante attuale è il

keniano padre Nicholas Makau, succeduto ai padri Antonio Bianchi, grande

pollice verde, Domenico Galbusera (classe 1930) e Juan Puentes (colombiano del

1946, deceduto prematuramente nel 2010).

La scuola

Nel programma di sviluppo primeggia l’educazione con la

costruzione di scuole, allo scopo di aiutare la popolazione a diventare attiva

nella lotta alla povertà. Si comincia con l’asilo, perché se si prendono i

bambini fin da piccoli, si mettono delle basi serie per la loro crescita. Poi

con la scuola ci deve essere il collegio perché molti ragazzi arrivano da zone

molto distanti oppure sono figli di nomadi che si spostano di continuo. Il

collegio riesce anche a garantire quell’alimentazione adeguata che troppe

famiglie molto povere o impoverite non riescono a provvedere.

L’asilo Familia Takatifu, accanto alla chiesa, è

stato una delle prime opere costruite per preparare i piccoli alla scuola primaria.

Oggi tutte le 27 cappelle hanno il loro asilo che di domenica serve anche come

cappella.

Costruire le scuole è stato relativamente «facile»,

tenendo conto dell’ampia rete di amici e benefattori che si è creata attorno

alla missione. Non così facile è invece far sì che i bambini frequentino

regolarmente la scuola. Moltissimi genitori non capiscono ancora i benefici

dell’istruzione e ignorano la legge del paese che prevede la scuola

obbligatoria per tutti. Presi dai problemi di sopravvivenza, se mandano i figli

a scuola, si aspettano che lo stato o la Chiesa li mantengano e li educhino

gratuitamente.

Anne Munyi, la segretaria della parrocchia, conferma che

oggi la missione aiuta circa mille studenti indigenti, di cui venti sono

all’università, una quarantina frequentano varie scuole superiori, una

quindicina le scuole tecniche, mentre la maggior parte sono ancora nella scuola

primaria o matea. Anne spiega che il programma di aiuto scolastico si occupa

delle necessità primarie dei ragazzi, ma quando ci sono situazioni disperate si

occupa anche delle loro famiglie.

Un

modello da imitare

La scuola elementare Familia Takatifu, iniziata

con la prima classe nel 1997 come evoluzione necessaria dal primo asilo

parrocchiale, è il fiore all’occhiello della missione ed è diventata modello da

imitare per tutte le altre scuole dell’area. Quando nel 2005 partecipò per la

prima volta agli esami nazionali dell’ottava classe (equivalente alla nostra

terza media, ndr), si qualificò terza tra le altre duecento primarie di

tutto il distretto, come attesta Peter Mbugua, preside della scuola. Nel 2013

ha migliorato ancora salendo al secondo posto.

Il professor Mbugua attribuisce il successo all’impegno

del corpo docente e alla buona disciplina degli scolari. Fa notare quanto la

Chiesa abbia contribuito al miglioramento di Rumuruti e riconosce a padre

Vaccari il merito di aver voluto la struttura per l’istruzione dei figli della

gente locale. «Come questa, anche le altre scuole sostenute dalla parrocchia,

hanno validamente contribuito ad affrontare i tanti problemi che ancora sfidano

la comunità, come la povertà endemica, l’analfabetismo, e l’ignoranza».

La parrocchia sostiene anche alcune scuole statali.

Esempi di questo sono il convitto femminile Maria Consolata presso la scuola di

Sosian e il collegio misto di Matigari, pensato appositamente per i figli dei

nomadi, per cui la missione ha acquistato il terreno.

Le suore Dimesse dirigono la scuola superiore femminile St.

Anthony Pagani che sta davanti alla chiesa parrocchiale. Queste suore,

presenti da anni a Nyahururu servivano Rumuruti con una clinica mobile già

quando era ancora una semplice cappella. Avendo poi stabilito una sede fissa

poco dopo l’arrivo dei missionari della Consolata, ora, oltre alla scuola,

dirigono il dispensario della missione e provvedono tanti servizi preziosi per

la salute della comunità e nella rete di piccoli dispensari che si vanno

creando per rispondere alle esigenze di una popolazione in continua crescita (vedi

box).

Acqua

La mancanza di acqua potabile è un’altra piaga della

regione. La parrocchia ha già provveduto sette pozzi di acqua purificata che

garantisce acqua potabile per tutto l’anno. Il primo pozzo fu quello scavato

nella missione stessa, profondo oltre cento metri. A esso è collegato un sofisticato

sistema di potabilizzazione, perché gran parte delle acque sotterranee di

queste aree, che hanno un suolo di origine vulcanica – il grande vulcano spento

che è il monte Kenya domina sempre l’orizzonte -, sono molto ricche di fluoro e

questo causa gravi problemi ai denti e alla struttura ossea delle persone

(osternofluorosi), soprattutto dei bambini.

La parrocchia costituisce anche un punto di riferimento super

partes e sicuro, e come tale è diventata il centro di tante attività

sociali. L’ampio salone si presta a molteplici attività: campo da gioco per

energici toei di pallavolo, teatro per spettacoli scolastici, auditorium per

competizioni di cori, sala gioco per bambini, luogo di incontro per riunioni

sociali della popolazione locale, dormitorio per i rifugiati, deposito per cibo

in periodi di fame e anche magazzino per i fertilizzanti che il governo

provvede di tanto in tanto ai contadini del posto.

Pace e

riconciliazione

La pace e la riconciliazione sono una delle

preoccupazioni principali. È prioritario fare di tutto per creare più armonia

tra i membri delle varie tribù che vivono in Rumuruti. Ancora di recente (2014)

si sono verificati nella zona degli scontri tribali apparentemente pilotati da

figure politiche. La tensione è continua e cresce soprattutto in concomitanza

di elezioni politiche locali o nazionali.

Durante la quaresima del 2008, oltre 4.000 persone si

rifugiarono per mesi nei cortili della missione e nelle aule scolastiche, a

causa di scontri e razzie che causarono morti e distruzioni.

Per questo la parrocchia, insieme ad altri gruppi, è

seriamente impegnata in attività che promuovano la soluzione dei conflitti e

costruiscano una pace duratura sia a Rumuruti che nelle altre zone a rischio.

Proprio nel territorio della missione la Conferenza episcopale del Kenya aveva

allora acquistato una delle grandi fattorie per sistemarvi più di trecento

famiglie che erano state sloggiate a forza dalla loro terra nella Rift Valley

durante gli scontri che hanno sconvolto la nazione dopo le elezioni di fine

2007. E la missione, di suo, ha sistemato altre 1.500 persone.

Malgrado i cristiani contribuiscano ai progetti di

sviluppo e alle attività ordinarie, la parrocchia è ancora lontana

dall’autosufficienza. Senza l’aiuto di una vasta rete di benefattori,

l’incredibile sviluppo di Rumuruti non sarebbe stato possibile. E neppure

sarebbe possibile quella vasta rete di progetti educativi e sanitari di cui

tutti, indistintamente traggono beneficio. «Noi guardiamo ai bisogni della

gente, e non alla loro religione», dice con forza padre Mino. «La nostra

parrocchia è tutta per i poveri, proprio come vuole papa Francesco».

3.

Un universo

multietnico

Convivere in pace o

perire

di Henry Onyango

Una terra contesa da

uomini e animali, agricoltori e pastori, latifondisti e senza terra. Ci sono

spazi immensi e molte opportunità, angoli di paradiso e distese brulle, ma

l’acqua è scarsa e molto dipende dai capricci del tempo. La grande piana che

gravita attorno a Rumuruti è una terra di contrasti e tensioni, che hanno già

causato morte e distruzioni. L’impegno per la pace e la riconciliazione è

essenziale per il suo futuro.

«Ongea

lugha ya taifa», parla la lingua della nazione, fu l’invito che padre Mino

Vaccari si sentì rivolgere quando, arrivando per la prima volta a Rumuruti,

salutò i cristiani in kikuyu, come era abituato a fare a Tetu, vicino a Nyeri,

dove era stato parroco per tanti anni. Avrebbe imparato ben presto che la sua

nuova parrocchia era abitata da molte comunità provenienti da una ventina di

etnie diverse, tutte molto suscettibili a ogni discriminazione tribale.

Rumuruti si trova al centro di un’area abitata da

pastori e agricoltori, rinchiusi in piccoli spazi accanto ai grandi latifondi.

Nel distretto prevalgono gli agricoltori che occupano altre aree periferiche più

fertili, ma nel territorio della missione vivono soprattutto i pastori. Tra

questi ultimi ci sono quelli che si sentono i padroni (la «nostra» terra

ancestrale, dicono) e trattano tutti gli altri come degli immigrati abusivi. Le

razzie di bestiame sono così un metodo convincente per intimidire le comunità

arrivate per ultime.

La violenza a volte è tale da tenere in scacco anche la

polizia locale. Padre Nicholas Makau pensa che all’origine di questi conflitti

si trovino anche pratiche culturali retrograde, mancanza d’istruzione e

isolamento. Il padre commenta: «Ci sono giovani che hanno fatto anche

l’università, o che sono impiegati governativi, ma quando tornano qui non fanno

nulla per aiutare le loro comunità di origine a capire che devono sostenere la

pace… ci sono i Turkana che vogliono tagliare tutti gli alberi per produrre

carbonella e poi, quando tutto diventa secco, andarsene in altri posti. I

Samburu si assicurano i punti di abbeveraggio per i loro animali occupandoli,

mentre i Kikuyu e Kalenjin fanno loro guerra per poter usare la stessa acqua

per l’irrigazione dei loro campi. Rifiuto del dialogo e tribalismo intollerante

hanno causato morte e distruzione».

I Wazee

wa Amani

Questa violenza dura da decenni e solo ora alcuni

cominciano a capire che non ci sarà modo di sopravvivere se non si accetta di

coesistere. Le comunità assistite dalla Chiesa, con l’aiuto di Ong, sono

impegnate a lavorare per una pace duratura accettando di controllarsi

reciprocamente tramite un comitato locale di anziani col compito di presentare

le proprie necessità a un «senato» chiamato Wazee wa Amani, Anziani per

la Pace.

David Koskey, uno di essi, conferma che il senato ha già

contribuito molto a mettere in moto il processo di pace. «Mentre cinque anni fa

membri di tribù diverse si odiavano, oggi le cose sono cambiate per il meglio».

I Wazee wa Amani hanno il compito di prevenire,

controllare e risolvere i conflitti facendo dialogare le parti interessate, e

monitorando e valutando la situazione. Sono circa settanta anziani, uomini e

donne, provenienti da tutto il distretto che si avvalgono di una rete

permanente di altri anziani sparsi nei vari villaggi i quali possono facilmente

rintracciare il bestiame rubato e provvedere alla restituzione prevenendo in

questo modo le possibili vendette.

Lo mzee Koskey dice che collaborano «strettamente

anche con gli organi governativi come il Comitato distrettuale per la

sicurezza, la polizia locale e il servizio segreto. Ci siamo guadagnati la loro

fiducia e così confidiamo che la nostra gente goda sicurezza».

Stando alle parole dell’anziano, l’iniziativa dei Wazee

wa Amani ha ridotto in modo significativo le razzie nella regione e

assicurato che le varie comunità si proteggano a vicenda. Rimangono ancora

piccole trasgressioni, ma senza questa iniziativa le razzie e i conflitti tra i

vari gruppi di pastori, e tra questi e i piccoli contadini, avrebbero affondato

Laikipia Ovest in un bagno di sangue.

Un

cammino lungo

.JPG) Padre Makau, nel suo realismo, ammette che malgrado gli

Padre Makau, nel suo realismo, ammette che malgrado gli

sforzi fatti resta ancora una mancanza di fondo: non c’è fiducia fra le diverse

etnie.

Secondo un ufficiale di polizia le vere razzie che

avevano infestato la regione per decenni, ora non ci sono più. Al momento ciò

che ancora persiste sono furti di bestiame perpetrati da pochi individui che

attaccano qualche casa, soprattutto le più isolate. Dietro queste attività

criminali ci sono persone senza scrupoli che pagano della gente locale per

rubare il bestiame che poi è venduto a Nairobi o in altre città del Kenya. Il

poliziotto, però, riconosce che grazie a una crescente cooperazione delle

comunità, attraverso il comitato degli anziani, la polizia può agire con più

efficacia nel prevenire i furti e nell’arrestare i colpevoli. Purtroppo non

tutti, ancora, cornoperano con le forze dell’ordine rendendo con la loro omertà

più arduo il lavoro per garantire sicurezza e pace.

La missione, sostenuta dalla diocesi e dall’istituto

della Consolata, è attivamente presente nelle zone dove la violenza è più acuta

e dove le forze dell’ordine non osano entrare. Attraverso la Commissione di

Giustizia e Pace parrocchiale ha formato i Miviringo ya Mazungumzo ya Amani,

cioè i «Circoli di formazione alla pace», e stabilito posti per la discussione

pubblica, dove dieci membri di ogni tribù discutono i loro problemi e

propongono delle soluzioni.

Padre Nicholas assicura che questi incontri hanno

aiutato molto a promuovere la riconciliazione e a superare non poche difficoltà

a livello personale e comunitario. Il missionario crede che alla fine, però,

saranno i matrimoni misti tra le varie tribù a sanare la situazione. Infatti i

matrimoni misti sono in aumento. A Rumuruti risiedono Borana maritati a Kikuyu,

Somali sposati con Meru e Pokot con Samburu. Padre Makau conclude: «Alcuni di

questi matrimoni misti mi hanno molto sorpreso, perché hanno messo insieme

persone di tribù che prima si odiavano profondamente».

4.

Nomadismo e Lavoro

Minorile

Una Silenziosa Minaccia

di Lourine Oluoch

.JPG) Per uno che

Per uno che

viaggiasse nelle vaste pianure del Laikipia, non sarebbe difficile incontrare

qualche ragazzino o ragazzina sui nove, dieci anni, che, invece di essere a

scuola, sta pascolando centinaia di pecore e capre. Non sempre il bestiame è di

proprietà della famiglia, spesso il ragazzo è alle dipendenze di qualcuno per

questo lavoro.

Le

comunità dei pastori nomadi in Kenya hanno tradizioni, come il far sposare

ragazze ancora minorenni, la mutilazione genitale e le razzie di bestiame, che

fanno a pugni con lo stile di vita di una società multietnica, scolarizzata e

sedentarizzata. Ma oggi c’è un altro male silenzioso che sta emergendo, proprio

come conseguenza dell’incontro-scontro tra due modi di vita contrastanti,

quello tradizionale e quello moderno: il lavoro minorile.

Ogni anno all’apertura della scuola, a gennaio, ci sono

presidi che non sono mai sicuri se tutti i loro allievi ritoeranno sui banchi

di scuola. Lo stesso accade all’inizio di ogni trimestre a maggio e settembre.

La scuola di Matigari, diretta dal professor Hosea Ole Naimado (un maasai), è

una primaria mista del tutto speciale nel distretto di Laikipia West. È stata

pensata per aiutare i figli dei nomadi dando loro vitto e alloggio mentre le

loro famiglie si spostano seguendo le mandrie. Per il preside questa incertezza

è causa di grave preoccupazione per il corpo insegnante. Ragazzi e ragazze

molto intelligenti, che sono stati nella scuola per un intero trimestre, al

successivo non si ripresentano. Potrebbero essere andati in Samburu, a Baragoi

o Isiolo (località a oltre 100 km di distanza) seguendo il bestiame di

famiglia, ed essere impossibilitati a tornare. Il preside racconta di avere

avuto una ragazzina brillante in prima media, era la capoclasse. Ora è

scomparsa, e non c’è verso di rintracciarla.

Dove vanno a finire questi ragazzi? Il professore

risponde sconsolato: «Per le ragazze c’è il matrimonio precoce; per i ragazzi,

invece, se dopo l’iniziazione (il rito di passaggio che li rende moran –

guerrieri, ndr) non riescono a mantenersi, si offrono per lavori

dipendenti, anche mal pagati, perdendo la possibilità di ricevere una buona

istruzione. Crediamo che tutti – volontariamente o forzati dalla miseria – si

mettano a lavorare. I ragazzi si prestano a fare qualsiasi tipo di lavoro.

Lungo i fiumi dove fiorisce un po’ di agricoltura, è facile vederli lavorare

nelle coltivazioni. Sono lavoratori che costano poco».

C’è tutto un mercato per il lavoro minorile. I ragazzini

poveri, che non si possono permettere il convitto, sono facilmente indotti a

servire come pastori dalla stessa famiglia o da altri. Molti lasciano la scuola

per il lavoro non perché non vogliano studiare ma per far fronte alle necessità

della famiglia.

«È triste per gli insegnanti perdere degli studenti

all’inizio di ogni nuovo semestre e non sapere dove siano finiti. Si può allora

capire perché ci pensino due volte prima di lasciare andare a casa uno scolaro

a prendere del denaro sia per la tassa scolastica o per comperarsi cose

necessarie alla scuola. Il rischio più grande è che il bambino non torni più.

Se ci si appella ai genitori, la risposta è che non hanno mezzi sufficienti per

mantenere il figlio o la figlia a scuola. Così ci sono insegnanti che spesso si

sobbarcano anche le spese del ragazzo: quadei, matite, divisa, e perfino le

scarpe», dice la signora Jane Ndegwa, preside della scuola a Simotwa. Succede

così che i genitori lascino che i figli frequentino la scuola solo se tutto è

gratuito. In questo modo l’alunno diventa in tutto dipendente dall’insegnante o

da chi lo aiuta.

Anche Peter Mwangi, incaricato distrettuale per i

giovani di Laikipia Ovest, riconosce che la gioventù della regione non ha buoni

modelli da seguire: «I ragazzi non trovano nella loro comunità esempi da

emulare e con cui identificarsi. Anche le figure politiche locali, quando sono

invitate a venire a parlare ai ragazzi, come durante la giornata internazionale

della gioventù, evitano il problema. Noi vorremmo che appoggiassero di più il

nostro progetto educativo e che dicessero chiaramente alla comunità di finirla

con tradizioni arretrate e di impegnarsi di più ad aiutare i loro figli a

ricevere l’istruzione di cui hanno diritto per migliorare la loro vita».

Peter Mwangi fa pure notare che i bambini soffrono per

la negligenza dei genitori che per ignoranza valutano di più il lavoro che i

piccoli possono svolgere a casa che non l’educazione. «L’ottanta per cento

della comunità non ha un vero lavoro: o sono pastori nomadi oppure lavoratori

avventizi. Nonostante tutto, non si deve dimenticare la Sezione 53 della

Costituzione che stabilisce in modo chiaro che i genitori hanno l’obbligo di

provvedere per i loro figli. La scusa che non hanno lavoro fisso non tiene,

infatti riescono a provvedere alle loro necessità giornaliere e potrebbero

risparmiare qualcosa anche per i loro figli». Purtroppo la comunità è anche

affetta dalla sindrome di dipendenza ed esige di essere aiutata appena ne vede

l’opportunità.

Pensata

per i nomadi

La Chiesa, per loro fortuna, si è fatta avanti, e per

aiutare i bambini dei pastori nomadi ha comperato il terreno dove il governo ha

costruito la scuola di Matigari. «Questa è la sola scuola pubblica con convitto

nella regione, aperta soprattutto ai bambini maasai, samburu, turkana, pokot,

somali e borana. Non ci sono solo gli scolari che risiedono al convitto, ma

anche quelli che, vivendo vicino, possono andare e venire dalle loro case».

Nelle vicinanze della scuola si è già stabilita una

piccola colonia di nomadi che non potendo pagare le tasse scolastiche hanno

costruito le loro capanne permettendo ai figli di venire a scuola senza stare

nel convitto. I piccoli sono accuditi dalle nonne mentre i genitori si spostano

con gli armenti in cerca di pascoli. Il direttore, che è padre e insegnante,

insiste sul fatto che in questa area è urgente soccorrere i bambini che per

ragioni varie non vanno a scuola. «Il ragazzino che si deve fare una decina di

chilometri per venire a scuola o all’asilo va aiutato. I bambini vogliono

imparare ma la povertà è un grosso ostacolo per loro. Se qualcuno potesse

aiutarli ad entrare nel convitto, potrebbero essere salvati».

5.

Curare gli infermi

di Cynthia Awor

I pastori

I pastori

nomadi hanno sempre creduto nell’efficacia della medicina tradizionale e

nell’uso di erbe medicinali. Ma non tutto si può curare con esse, e allora

normalmente sopportano i loro mali in silenzio e solo quando non ne possono più

cercano aiuto all’ospedale della missione. Questo è ciò che ci dice suor Anna

Muturi (nella foto), delle Suore Dimesse, che dirigono il Dispensario

Cattolico a Rumuruti.

Le Suore Dimesse aprirono il Dispensario di Rumuruti nel

1992. Suor Anna dice che «in questa area c’era veramente un grande bisogno di

un centro per la salute, così la missione pensò all’ospedaletto che assiste

gioalmente i malati. Ogni primo giovedì del mese offriamo servizio oculistico

e odontorniatrico. Abbiamo pure un reparto di mateità e pediatria».

Secondo la suora il servizio che il dispensario offre,

incontra molti problemi, non ultimo quello finanziario, perché la gente pensa

che essendo il dispensario cattolico, i servizi debbano essere gratuiti.

Naturalmente tutti gli ammalati vengono curati, e nessuno viene mandato a casa

senza essere stato esaminato. Spesso però si presentano persone che, oltre alle

medicine, hanno bisogno di altro e allora, quando si può, il dispensario

provvede per i più poveri anche vestiti e cibo. Suor Anna dice: «Un gran numero

di infermi soffrono di depressione. Allora li ascoltiamo e consigliamo.

Parliamo loro di Dio e diamo loro informazioni su come migliorare la loro

salute. Questo è il nostro modo di evangelizzare». L’orario del dispensario è

molto flessibile e sempre le suore rispondono alle emergenze, sia di giorno che

di notte, e sovente perfino durante le funzioni religiose.

In Thome,

a sedici chilometri da Rumuruti, c’è un altro piccolo dispensario con tre letti

e con un piccolo reparto mateità. È stato fatto nel 2011 grazie all’aiuto di

un gruppo di medici italiani di «Africa nel Cuore» che hanno voluto sostenere

gli sforzi della missione. Il dispensario ha allargato oggi i suoi servizi in

altri settori: una falegnameria, un allevamento di galline, un orto

sperimentale e un servizio di acqua potabile.

Ambedue i dispensari, Rumuruti e Thome, offrono servizi

di prim’ordine: consulte, analisi, accertamenti, distribuzione di farmaci, e fa

l’impegnativa presso altri ospedali regionali nei casi più complessi. Sono

dotati anche di farmacie ben foite, grazie all’aiuto di amici e Ong. Ogni

dispensario è servito da un’infermiera, un farmacista e un tecnico di

laboratorio. Occasionalmente si uniscono anche i medici italiani. Per il

futuro, Suor Anna vorrebbe anche un reparto mateità più ampio, in quanto gli

ospedali del distretto sono inadeguati e tante donne devono andare fino a

Nyahururu.

Questi dispensari cattolici sono orgogliosi dei servizi

che offrono alla gente; non trattano solo corpi ma in primo luogo persone.

Costituiscono un investimento per il futuro e aiutano a creare stabilità sul

territorio. Il loro contributo non si può valutare solo in termini economici,

ma va visto e misurato soprattutto col numero di vite che toccano e migliorano.

6.

Un uomo, una missione

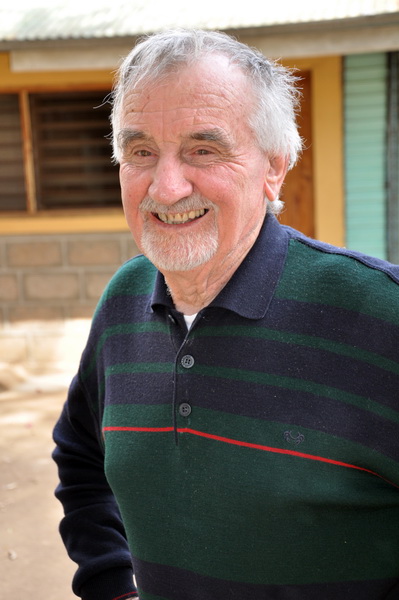

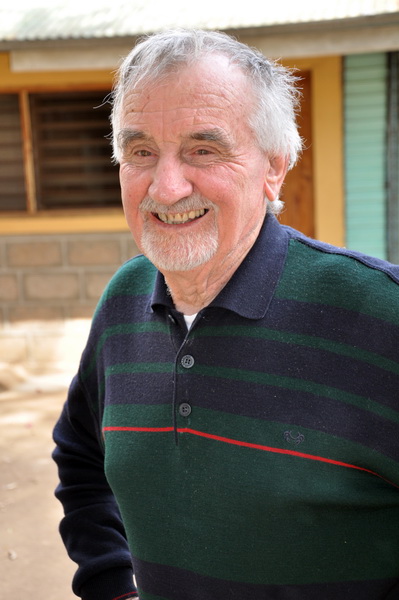

Dopo 55 anni di

Dopo 55 anni di

servizio missionario, padre Vaccari è ancora sulla breccia. Con il suo passo

quieto, il cuore grande, l’occhio attento ai bisogni delle persone e la

capacità di dar fiducia ai collaboratori, continua a camminare con la gente di

Rumuruti nell’ostinata ricerca della pace, non fondata sulle promesse dei

politici, ma su Cristo Gesù, il solo che può far di tutti un’unica famiglia.

Francesco (per

la Chiesa) Mino (per il comune) Vaccari, nato nel 1930

a Baiso (Reggio Emilia), entra ragazzino nei missionari della Consolata il 1°

ottobre 1942, durante la guerra. Ordinato sacerdote nel 1959, arriva in Kenya

il 28 agosto 1960. Apprendista di lingua e cultura kikuyu a Kiangoni nel Nyeri,

conosce due missionari speciali che saranno suoi modelli di vita: padre Enrico

Manfredi (1896-1977), vero «uomo di Dio», e padre Bartolomeo Negro (1903-1967),

l’«uomo di tutti», che voleva un gran bene alla gente. Nel 1962 è mandato a

Nyahururu (sull’equatore) con l’incarico di cornordinare le scuole. Vi rimane

fino al 1969, vivendo il passaggio dal colonialismo all’indipendenza, e lascia

il posto a don Luigi Paiaro, sacerdote fidei donum di Padova, che nel

2003 diventerà il primo vescovo di Nyahururu con l’omonima diocesi che

comprende la Nyandarua County e il distretto di Laikipia West.

Nel 1970 è

trasferito a Tetu (fondata nel lontano 1903), una missione dalla gente «difficile»

(si diceva allora), ma non povera, perché grazie alla fertilità dell’ambiente

tutti hanno il necessario per vivere. Sono gli anni del post-concilio, tempi di

contestazione, sì, ma soprattutto rinnovamento.

Lui, missionario sbarazzino (come lui stesso si

definisce), ma dal carattere quieto e tollerante, si butta nella pastorale

parrocchiale affascinato dalla nuova visione conciliare di Chiesa «popolo di

Dio». Il confronto spirituale con altri missionari amici e l’amore dato alla

gente e ricevuto in cambio, lo aiutano a superare anche i momenti più

difficili. Rimane a Tetu 17 anni, fino all’87, godendo anche dell’amicizia e

stima del vescovo di Nyeri, mons. Cesare Gatimu. Visita tutte le famiglie casa

per casa, promuove le piccole comunità cristiane, forma catechisti, leader e

animatori della liturgia domenicale e costruisce ben 22 cappelle periferiche,

il tutto grazie alla capacità di coinvolgere persone e comunità nel cammino.

Eletto

superiore regionale del Kenya nell’ottobre 1987, serve per due mandati e a fine

1993 è nominato parroco di Rumuruti facendo staffetta con padre Luigi Brambilla

(brianzolo, classe 1939), eletto vice superiore regionale. Abituato a parlare

kikuyu, a oltre sessant’anni deve imparare sul campo il kiswahili, la lingua

franca necessaria in quella realtà multietnica. L’impatto iniziale è duro:

isolamento, comunità sparse, grandi distanze, mancanza di strade, povertà,

molti rifugiati interni con tanti orfani, nomadismo. È la missione di

frontiera, ai margini delle fiorenti comunità cristiane del Nyeri e del

Nyandarua, terra di conflitti e conquista. Si rimbocca le maniche cominciando

dalla formazione dei catechisti e focalizzandosi su quello che è più urgente:

l’educazione e la lotta alla povertà per costruire una comunità cristiana che

viva in pace. Ma non fa tutto da solo, con la sua pacatezza riesce a mobilitare

una marea di collaboratori sia in loco che in Italia, soprattutto nelle

generose terre dell’Emilia e della Brianza.

Dietro

la storia di queste pagine c’è lui, un missionario d’azione e di poche parole.

Uno che fa bene il bene, senza far rumore.

Gigi Anataloni

The Seed e Gigi Anataloni

.jpg)

L’antisionismo degli Ebrei

L’antisionismo degli Ebrei.jpg)

La

La

.jpg)

Dal colonialismo

Dal colonialismo L’arrivo degli inglesi, all’inizio del secolo scorso,

L’arrivo degli inglesi, all’inizio del secolo scorso,

La «strada

La «strada

.JPG)

Da cappella sperduta

Da cappella sperduta

.JPG) Padre Makau, nel suo realismo, ammette che malgrado gli

Padre Makau, nel suo realismo, ammette che malgrado gli

.JPG) Per uno che

Per uno che.JPG)

I pastori

I pastori Dopo 55 anni di

Dopo 55 anni di