Terra di pescatori e migranti (3)

1. Padre Gliozzo: un dialogo su emarginati e

chiesa

Giù le mani da San Berillo

2. L’angelo dei rifugiati

Incontriamo Abba Mussie Zerai, eritreo,

arrivato in Italia nel 1992 come richiedente asilo, ora sacerdote in Svizzera,

e candidato al Nobel per la pace 2015 per la sua opera di denuncia delle

condizioni dei migranti africani.

Padre Gliozzo: un dialogo su emarginati e

chiesa

Giù le mani da San Berillo

Un quartiere di Catania oggetto di politiche

di risanamento fin dagli anni Venti del Novecento. Un «porto di mare» che da

decenni accoglie l’umanità più emarginata, dalle prostitute alle trans, dai

tossicodipendenti ai migranti, raccontato da chi lo vive, e da chi, come padre

Giuseppe Gliozzo, parroco del Crocifisso della Buona Morte dal ‘72, lì spende

la sua vita per gli altri.

Oggetto

di scellerati piani di sventramento e risanamento dal «degrado», lo storico

quartiere di San Berillo, a Catania, è invece uno straordinario esempio di come

la convivenza con l’altro non solo è possibile, ma è già una realtà. Come

testimonia padre Giuseppe Gliozzo, parroco della chiesa del Crocifisso della

Buona Morte.

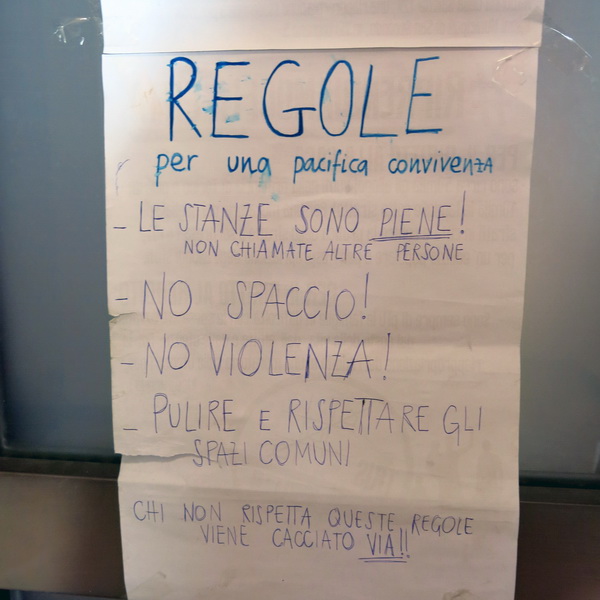

Una volta conosciuto l’esito della domanda di asilo, gli

immigrati sono invitati a lasciare i centri d’accoglienza, perdendo i benefici

che il sistema di protezione dovrebbe aver garantito loro almeno per tutto il

periodo di attesa: vitto, alloggio e un pocket money giornaliero. Da

quel momento entrano in un altro limbo, costretti ad aggirarsi come fantasmi

nelle nostre città.

A Catania c’è un luogo dove in tanti hanno trovato

ospitalità, o almeno un rifugio temporaneo, prima di riprendere il viaggio

verso Nord: il quartiere di San Berillo.

Berillo, originario di Antiochia, città dell’allora

provincia romana della Siria, avrebbe portato, secondo la tradizione, il

Cristianesimo in Sicilia, divenendo il primo vescovo della città etnea.

Mentre camminiamo per le vie del quartiere, veniamo

fermati da un uomo distinto che ci avverte, con garbata gentilezza e affabilità

tipicamente siciliane: «Qui ci sono le cocotte». Poi ci prende sotto

braccio, con l’intento di allontanarci da quella zona «poco raccomandabile».

Insiste per offrirci un caffè. Ci sediamo al bar di Piazza Beini, davanti al

Teatro Massimo che è in sciopero: «Un paese senza teatro è un paese morto», c’è

scritto sugli striscioni appesi a un coicione.

Scopriamo così, di fronte a un caffè, la storia del

quartiere più centrale e antico di Catania, oggetto di una serie di piani «sventramento»

e «risanamento» sin dagli anni Venti del secolo scorso, quando la fiorente industria

dello zolfo indirizzava i notabili catanesi verso l’ipotesi della demolizione

radicale: il collegamento del quartiere popolare, caratterizzato da una

urbanizzazione caotica e fittissima, con la stazione e il porto era troppo

angusto per una città che aspirava a diventare la «Milano del Sud». La II

Guerra Mondiale bloccò il progetto, ripreso nel 1957, quando lo sventramento

venne effettivamente realizzato: i 30.000 abitanti furono deportati a San

Leone, che da quel momento diventò San Berillo Nuovo, e del quartiere

originario rimase solo un pezzetto.

In questi vicoli stretti da cui non si vede il mare e

nei quali non entra mai il sole, gli immigrati arrivati di recente, o quelli

storici come i senegalesi e i tunisini, convivono pacificamente con un’altra

umanità emarginata: nel 1958, anno della Legge Merlin, si riversarono infatti a

San Berillo le prostitute di tutta Italia, trasformando la zona in uno dei

quartieri a luci rosse più importanti del Mediterraneo. Solo nel 2000 fu

affrontata la questione: un blitz della polizia «ripulì» la zona, e le case

furono murate. Restarono solo le trans e le prostitute residenti.

Da qualche tempo si parla di un ennesimo piano di «risanamento».

Un emblema della diversità

Entrando nel quartiere, incontriamo Franchina che vive a

San Berillo dai primi anni ’80 – quando il «reato di travestimento» era ancora

punito con il carcere -. È l’intellettuale della zona, forse la persona che più

ha coscienza della vita e del futuro di San Berillo. «Risanare vuol dire

inserire il quartiere alla città, farlo uguale, identico, dargli la stessa

faccia… mentre questo quartiere è stato sempre diverso dagli altri e sarebbe

giusto lasciarlo così com’è: San Berillo è come l’elefante in piazza Duomo, un

emblema di Catania».

In Piazza delle Belle c’è un’edicola dove il Cristo

dipinto sul muro ha sembianze femminili. «Ci sentiamo rifiutati dalla gente, ma

amati da Dio. La gente non immagina che anche noi possiamo pregare. Ogni

mercoledì ci riuniamo a casa mia, per recitare il rosario», conclude Franchina.

La messa della domenica alla parrocchia del Crocifisso della Buona Morte, celebrata da Don Giuseppe Gliozzo, è molto

partecipata dalla comunità locale.

Nel nostro incontro, padre Gliozzo ripercorre i suoi

cinquant’anni di sacerdozio, di cui più di quaranta passati come parroco a San

Berillo.

I primi anni del suo lungo apostolato li trascorre a

Bronte, suo paese natale, nel seminario minore, dove ricopre il ruolo di

assistente spirituale dell’Azione cattolica. «Feci un’esperienza che non

esisteva: far uscire i ragazzi dal seminario». Nel 1970, passa al seminario

maggiore di Catania dove cerca di applicare quella stessa politica: vuole che i

giovani seminaristi vadano a studiare nei licei, che abbiano la possibilità di

conoscere la vita fuori dal seminario.

L’azione di padre Gliozzo suscita però critiche da parte

delle gerarchie ecclesiastiche locali e non solo. «Aizzarono i ragazzi contro

di me; quando mi incontravano, cambiavano strada. Poi fecero una raccolta firme

e fui costretto a lasciare. Di quel gruppo di 150 seminaristi pochi

intrapresero la strada del sacerdozio, e di quelli che continuarono, molti

l’abbandonarono qualche anno più tardi».

Cosa è successo dopo?

«Nel 1972 mi proposero di prendere in mano la parrocchia

del Crocifisso della Buona Morte, così chiamata perché nella zona sorgeva il

vecchio carcere borbonico, dove i condannati a morte, prima di essere

giustiziati, ricevevano la visita di un cappellano che gli porgeva un

crocifisso affinché, baciandolo, ricevessero l’ultima assoluzione. Lo

sventramento del quartiere di San Berillo si era concluso alcuni anni prima del

mio arrivo, e, quando vi fui mandato, trovai il vuoto, perché i vecchi abitanti

erano stati deportati in altre zone. Corso Sicilia tagliava in due la città e i

borghesi insediatisi nella nuova via signorile non interagivano con la

parrocchia. C’erano solo contrabbandieri di sigarette e prostitute. La chiesa

era in dismissione, trasformata in una specie di bisca dove gli uomini si

riunivano a giocare a carte. Con loro misi su un gruppo di preghiera al sabato

sera: sbadigliavano di continuo e mi chiedevano quanto tempo mancasse alla

fine.

Appena arrivato ridussi le messe da sei a tre, poi ne

lasciai solo una, quella della domenica alle 10 del mattino. Nella cappella

adiacente, dedicata a Sant’Agata martire, si celebra la liturgia con rito

ortodosso: ho voluto fare un passo verso chi ha un altro credo. La numerosa

comunità rumena presente a Catania non aveva ancora un luogo di culto. È venuto

anche il patriarca da Bucarest, ed è rimasto sorpreso da questa accoglienza,

visto che in Romania la chiesa cattolica ha fatto fatica a trovare spazi.

Negli anni ’80 abbiamo iniziato a lavorare con i

tossicodipendenti, e sono arrivato a pensare di aprire una comunità. Ne parlai

anche con Don Ciotti, che mi disse: “O fai il parroco, o dirigi una comunità”.

Ma io volevo restare aperto a tutti, non volevo limitarmi a una tematica

specifica.

Vedi, qui è sempre stato un porto di mare. Le

prostitute, i trans più anziani del quartiere, venivano da me spontaneamente, e

cominciai a lavorare anche con loro. Non conoscevo ancora la realtà della

prostituzione.

Dal 1990 la parrocchia diventa punto di riferimento di

un gruppo di omosessuali credenti, i “fratelli d’Elpìs”.

Adesso alla nostra messa partecipano anche tante persone

di altri quartieri, che non trovano risposte nelle parrocchie di appartenenza».

Cosa

ispirava la vostra azione?

«Lo spirito del Concilio. Quell’idea dell’Eucarestia per

tutti. Prima le prostitute non si avvicinavano per rispetto: non si sentivano

degne, in quanto peccatrici. Invece è proprio questo senso di indegnità che le

avvicina a Dio.

Abbiamo adottato una pastorale essenziale fondata sulla

gratuità dei Sacramenti, sull’accoglienza e l’attenzione riguardo alle persone

e alle situazioni più diverse».

Ha

conosciuto direttamente la realtà dell’immigrazione?

«Tra il 1988 e il 1989, sono arrivati i primi senegalesi.

Qui, nella nostra casa, ne abbiamo ospitati una trentina. Era una prima

“emergenza”. Poi sensibilizzammo gli abitanti perché affittassero le loro case

agli stranieri, in città o in campagna. Realizzammo la prima festa degli

immigrati. Molti di loro sono andati via quasi subito, mentre quattro sono

rimasti con noi per un po’. Poi abbiamo inserito anche loro al Nord: uno lavora

in un caseificio in Emilia Romagna e mi manda sempre il parmigiano. Ogni tanto

mi scrive: “Prego per te ogni giorno, per quello che hai fatto per me”. Sposato

con un’italiana, è venuto a trovarmi con i figli.

Una comunità musulmana del Senegal mi ha mandato una

lettera in arabo, per ringraziarmi di aver accolto in quegli anni tanti suoi

membri».

Come

vede questi nuovi arrivi, la situazione dei nuovi migranti?

«È una questione delicata che deve essere gestita dalle

istituzioni. Io sono stanco, non me la sento più di stare in prima linea. A noi

spetta preparare agenti moltiplicatori, sensibilizzare la cittadinanza ad

attivarsi, come facemmo quando arrivarono i senegalesi».

Ha

mai pensato di mettere per iscritto la sua esperienza, per farla conoscere di

più?

«No, Gesù non scriveva. Mi piace raccontare e ascoltare

storie. Spesso mi invitano a parlare sul tema delle tossicodipendenze o

dell’omosessualità come esperto. Ma io non ho competenze specifiche. Tutto

quello che so lo devo all’incontro, all’ascolto. Per me non c’è il

“tossicodipendente”, l’“immigrato”, c’è Francesco e c’è Tarik».

Come

immagina la Chiesa del futuro?

«Come una comunità dove la figura del sacerdote non sarà

più necessaria. Una comunità auto-gestita, che si riunisce per leggere e

ascoltare la parola, come accadeva prima della Chiesa-istituzione. Non siamo più

una minoranza, ma occorre una “maggioranza qualificata”. C’è qualcuno che

ancora resiste. I cambiamenti nella Chiesa oggi sono possibili grazie al lavoro

che noi abbiamo iniziato. Siamo andati avanti come esploratori in

perlustrazione, in avanscoperta, siamo stati un’avanguardia che ha aperto e

illuminato il percorso che ora sta emergendo. Non a caso il Papa si è scagliato

contro la politica dei seminari attuali che formano “piccoli mostri”1.

Abbiamo lavorato in silenzio e poi ci siamo messi a guardare, in attesa di

quello che sta succedendo oggi, perché doveva succedere».

Non ha fatto carriera, padre Gliozzo. Non gli piace

apparire o fare proclami, e non ama le etichette. Anche quella di «prete di

frontiera» lo lascia perplesso.

Preferisce continuare a fare il suo lavoro nell’ombra,

mischiandosi tra la gente, soprattutto tra i poveri, gli afflitti e i

diseredati.

Prima di salutarci, ci mostra le fotografie che

tappezzano le pareti del parlatorio: sono le tappe più significative del suo

lungo sacerdozio, è un viaggio nel tempo, uno scorcio di storia d’Italia,

attraverso i suoi segmenti più emarginati. Fino a quelle più recenti, scattate

nella sua casa di campagna a Bronte, dove c’è pure Franchina, e dove si è

accolti anche senza essere stati invitati.

1 Cfr.

La civiltà Cattolica, 3/1/2014. Svegliate il mondo. Colloquio di Papa Francesco

con i Superiori generali.

Incontriamo Abba Mussie Zerai, eritreo,

arrivato in Italia nel 1992 come richiedente asilo, ora sacerdote in Svizzera,

e candidato al Nobel per la pace 2015 per la sua opera di denuncia delle

condizioni dei migranti africani.

A bba Mussie Zerai, noto anche come «angelo dei

rifugiati», è stato candidato al Nobel per la pace 2015. Eritreo di nascita, è

arrivato in Italia come richiedente asilo nel 1992. Nel nostro paese ha

frequentato l’università e, nel 2010, è stato ordinato sacerdote. Da anni

denuncia le condizioni disumane che i richiedenti asilo affrontano sul loro

cammino. In particolare dei profughi provenienti dal Coo d’Africa. È grazie

alle sue denunce (e a quelle della suora comboniana Azezet Kidane) che l’azione

dei trafficanti di uomini nel Sinai è divenuta di dominio pubblico e, in parte,

è stata affrontata dall’Egitto. Più volte sentito dall’Alto Commissariato

dell’Onu per i rifugiati, nel 2012 è stato ricevuto dall’allora Segretario di

Stato Usa, Hillary Clinton. Oggi vive in Svizzera dove segue le 14 comunità

eritree sparse nei vari cantoni.

Abba Mussie Zerai da dove provengono i

migranti che dalla Libia cercano di partire verso l’Europa?

«Arrivano dall’Africa orientale (Eritrea, Etiopia,

Somalia, Sudan) e dall’Africa occidentale (Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Costa

d’Avorio). I primi passano dal Sudan, i secondi dal Niger».

«Solitamente convergono verso Tripoli per poi tentare di

imbarcarsi verso Lampedusa. Ma non è così scontato che arrivino a Tripoli.

Alcuni gruppi finiscono in Cirenaica (la regione al confine con l’Egitto).

Difficile dire come arrivino laggiù. Di solito però le guide, per evitare i

posti di blocco organizzati dalle milizie, fanno fare giri molto lunghi ai

gruppi di migranti. Alla fine però vengono presi lo stesso dai miliziani».

Chi gestisce il traffico

dell’immigrazione?

«I trafficanti di uomini portano i migranti dal Sudan o

dal Niger in Libia. Qui entrano in contatto con i libici. I libici, uomini

legati alle milizie, prendono i migranti mettendoli in centri di detenzione e

si fanno pagare un migliaio di dollari a persona per rilasciarli. Una volta

rilasciati i migranti possono continuare il viaggio. Ma se sul loro cammino

trovano altre milizie che li imprigionano, sono costretti a pagare di nuovo».

Quanto costa un

viaggio dall’Eritrea a Lampedusa?

«Costa in media 6-7mila dollari. È una cifra consistente

che si può permettere solo chi ha parenti all’estero disposti a pagare per lui.

Chi non ha parenti all’estero si ferma in tappe intermedie (in Sudan e in

Libia) per lavorare e raccogliere il denaro necessario ad affrontare la tappa

successiva. Per chi ha i soldi, il viaggio può durare anche solo un mese. Chi

non ne ha ci può impiegare cinque o sei anni».

In quali condizioni

vengono tenuti i migranti in Libia?

«I migranti vengono stipati in capannoni industriali,

senza luce, acqua corrente, servizi igienici e, soprattutto, senza la

possibilità di uscire. Dopo pochi giorni le persone sono costrette a vivere tra

i loro escrementi, con un caldo insopportabile e senza potersi lavare. I

miliziani poi sono persone crudeli. Per spaventare i migranti sparano in aria,

li percuotono. Le donne sono vittime di violenze sessuali».

La situazione attuale

è peggiore di quella dei tempi di Gheddafi…

«In passato le violenze erano le stesse. L’unico

vantaggio rispetto a oggi era il fatto che esisteva un’autorità costituita e

centri di detenzione statali. Quindi era possibile, in casi particolari,

inviare i commissari dell’Acnur (Alto commissariato delle Nazioni unite per i

rifugiati) a fare ispezioni. Oggi invece le milizie sono moltissime e chi vuole

aiutare i migranti non hai mai un punto di riferimento. Anche l’attraversata

del mare è durissima. Ai tempi di Gheddafi, i profughi sceglievano di partire

quando volevano e solitamente lo facevano nella stagione migliore. Adesso le

milizie li costringono a partire quando vogliono loro: anche con il mare

tempestoso e in condizioni climatiche terribili. Da qui gli affondamenti e i

molti morti».

Per seguire Abba Zerai:

http://habeshia.blogspot.it/ voce della Agenzia Habeshia per la Cooperazione

allo Sviluppo (Ahcs) da lui fondata.

Abba Zerai era stato intervistato da MC per il dossier «2014:

Fuga dall’Eritrea», marzo 2014

Silvia Zaccaria e Enrico Casale

Proprio

Proprio Proprio

Proprio

Se si guarda al settore dell’istruzione, la situazione

Se si guarda al settore dell’istruzione, la situazione Quanto agli immigrati adulti, è a loro che si rivolge

Quanto agli immigrati adulti, è a loro che si rivolge Il paese tra

Il paese tra

Prime impressioni

Prime impressioni Indigeni: una grande

Indigeni: una grande

Doruma: non solo Mission

Doruma: non solo Mission

La lotta della

La lotta della

Nato e cresciuto in una famiglia benestante di mercanti di Artush,

Nato e cresciuto in una famiglia benestante di mercanti di Artush,