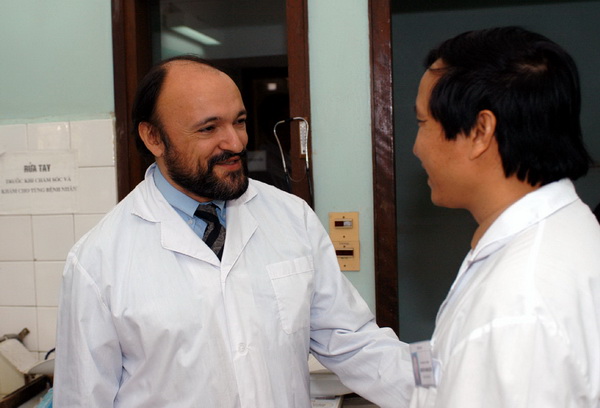

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo Urbani

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo UrbaniIl 29 marzo 2003, a Bangkok, moriva Carlo

Urbani, medico e infettivologo di Castelplanio (Ancona). Veniva ucciso dalla

Sars, il cui virus lui stesso aveva individuato. Abbiamo chiesto a Tommaso, figlio maggiore di

Carlo, di ricordare suo padre, il «babbo», come affettuosamente lo chiama. Ne è

uscito un ritratto speciale, vero e tenero a un tempo.

Negli ultimi mesi sono stato invitato spesso per ricordare

mio padre, per parlare di lui, come medico ma soprattutto come genitore. Sono

arrivato addirittura fino a Taiwan e in Vietnam. L’affetto e la riconoscenza

che ho trovato, anche in chi non lo conosceva, mi ha commosso.

Castelplanio

Per me non è un peso partecipare a queste

cerimonie. Non lo faccio solamente per ricordare, ma soprattutto per portare

avanti il suo, i suoi ideali. Gli ideali per i quali mio padre si è battuto

durante il corso della sua vita, gli ideali nei quali credeva fortemente. Penso

sia importante far conoscere alla gente la sua figura, per fare in modo che ce

ne possano essere altre, per dare uno stimolo e un appoggio a tutti coloro che,

ogni giorno, si battono per la difesa dei diritti umani e l’accesso alla

salute. Perché alla base dell’avventura di vita di mio padre c’erano questi

principi, coltivati sin da bambino, a Castelplanio. Spesso è stato ricordato il

suo impegno con Mani Tese, da ragazzo, o ancora la creazione, assieme ad

altri, del Gruppo solidarietà che si occupava e si occupa tuttora del

sostegno a persone disabili1. Iniziarono poi i primi viaggi all’estero. Insieme ad

alcuni amici raccoglieva medicinali per poi portarli in paesi africani, dove

l’accesso alla salute, alle cure sanitarie di base è un miraggio. Il suo era un

sogno, ma un sogno che doveva diventare un obiettivo: la sua realizzazione lo

avrebbe reso felice. Non accettava le condizioni nelle quali vivevano troppe

popolazioni, dimenticate e vulnerabili. Quindi lui doveva agire, doveva essere

in prima linea per aiutarli. Questo suo sogno lo realizzò quando iniziò a

collaborare con Medici senza frontiere (Msf) prima, e con l’Organizzazione

mondiale della sanità (Oms) poi. Lo scrive lui stesso in una lettera a suo

fratello: «Sono cresciuto inseguendo i miei sogni, e ora credo di esserci

riuscito». Questa frase riassume un po’ lo spirito che ha accompagnato mio

padre nel corso degli anni, che lo ha portato a realizzarsi nel lavoro, come

nella vita.

1996 - Primo giorno di lezione per Luca nella scuola francese di Hanoi.JPG)

2001 - Tommaso e Maddalena in piroga sul Mekong.JPG)

2001 - Carlo e Tommaso in un pasto tipico vietnamita serpente fritto.JPG)

Luglio 2002 - Carlo, Giuliana e Maddalena sul traghetto.JPG)

Le Crocette sul Calendario

Lavoro e vita: si tende a pensare che queste

due cose non possano convivere. Se si lavora troppo si rischia di trascurare la

propria vita, la propria famiglia, e viceversa. Per lui non era così. Mio padre

ha sempre avuto la grande capacità di portare avanti entrambe le cose. E non

superficialmente. Ogni minima cosa era fatta con passione. Ecco, questo è il

termine giusto: passione. Era appassionato del suo lavoro, della sua esistenza.

Nei primi anni della mia vita, almeno da

quando ricordo, lavorava a Macerata, collaborava con l’Oms e ogni tanto partiva

in missione. In quegli anni ancora non c’era stata l’esplosione di Inteet, i

voli last-minute non erano un’abitudine, e le comunicazioni erano

limitate… si scrivevano le lettere a mano! Insomma durante quelle missioni

c’era una corrispondenza epistolare in cui mi raccontava (allora ero ancora

figlio unico) il suo lavoro, la sua esperienza, e lo faceva con semplicità, la

semplicità con la quale un padre racconta una fiaba al figlio. Una volta prima

di una sua partenza ero arrabbiato, non volevo lasciarlo andare. Lui mi preparò

una caccia al tesoro, lasciando indizi sparsi in tutta la casa, che dovevo

completare con mia mamma una volta partito. Io non stavo più nella pelle,

aspettavo quindi con ansia la sua partenza.

Una volta trovato il premio però la nostalgia

ricominciava, e con mia madre mettevamo le crocette sul calendario ogni giorno,

aspettando il suo ritorno. Inutile dire la nostra gioia al suo rientro: ci

raccontava dettagliatamente il suo viaggio, con foto, aneddoti, e regalini.

Ricordo con gioia un ultimo giorno di scuola.

Ognuno doveva portare un dolce fatto in casa, una crostata, un ciambellone. Io

chiesi a mia mamma di fae uno, ma si offrì mio padre. Il pomeriggio del

giorno prima, ancora nulla… Iniziavo a preoccuparmi. Lui era in ospedale a

Macerata. La mattina, scendendo in cucina, trovai una casa fatta di biscotti e

marzapane, completamente decorata. Sembrava vera. Lui mi guardò e chiese: «Ti

piace?». Questo era mio padre.

In un modo o in un altro riusciva sempre a

non far pesare la sua mancanza, e devo riconoscere che ci riusciva davvero

bene!

Ricordo con piacere gli anni in cui lavorava

a Macerata, spesso quando si fermava a fare la notte lo raggiungevamo. Avevamo

un piccolo appartamento dove stare. Erano bei momenti, ero felice perché

eravamo tutti insieme. Semplici momenti di quotidianità che, come d’incanto, diventavano

magici.

2002 - Carlo e Giuliana a Sapa, al confine fra Vietnam e Cina.jpg)

Da Macerata a Phnom Penh

Quando – era il 1996 – arrivò la chiamata di

Msf per una missione in Cambogia, mio fratello Luca aveva appena un anno.

Mio padre ci propose questa «avventura». Come

risponderebbe un ragazzino di 9 anni se il padre gli chiedesse: «Volete venire

con me in Cambogia per un anno?». Non saprei. Ma so come risposi io. E come

risponderebbe una madre con un figlio appena nato? Probabilmente e

comprensibilmente con un «no». Io ero entusiasta, mia madre di meno. Ma ci

fidavamo di lui.

Quello che faceva mi coinvolgeva in qualche

modo, anche se non lo sapevo ancora. Allora lo vedevo come un viaggio in un

nuovo posto, una vacanza prolungata. D’altronde avevo solo 9 anni. Iniziai a

seguire dei corsi di lingua, là avrei frequentato la scuola francese. La sera a

casa mio padre mi interrogava, dovevo prepararmi al meglio. Ricordo ancora il

giorno della partenza. Un convoglio di amici e parenti ci accompagnò in

aeroporto a Falconara. E prendemmo il volo verso un nuovo mondo, una nuova

vita.

Il primo impatto non fu affatto facile: caldo

torrido, zanzare, scarafaggi, strade dissestate, spazzatura ovunque, tanta

povertà… In Cambogia erano ancora presenti i Khmer Rossi di Pol Pot, quindi la

situazione non era delle più rosee. Ci trovavamo a Phnom Penh, la capitale, e

inizialmente abitavamo nella casa famiglia di Msf. Non fu facile, lo ripeto. Ma

posso dire, dopo diversi anni, che la mia vita quell’anno cambiò. Mio padre mi

fece scoprire la povertà, quella vera, le condizioni nelle quali vivono troppi

bambini. Sembrano cose scontate, risapute, ma credo che non possano essere

capite se non vissute.

Superato l’impatto iniziale fu tutta un’altra

cosa. Dopo alcuni giorni di preparativi era arrivato il momento del colloquio

con il preside della scuola francese. Mi ero preparato minuziosamente il

discorso con mio padre, quindi ero pronto.

Entrammo nella scuola: palazzone giallo in

stile coloniale, campi da calcetto in terra, palme… poi l’ufficio. Il cuore mi

batteva a mille, mio padre cercava di tranquillizzarmi senza successo (mica

poteva far tutto!). Una volta dentro, il preside mi salutò e chiese come mi

chiamassi. Silenzio. Quanti anni hai? Silenzio. Al terzo silenzio intervenne

mio padre. Fu una tragedia. Una vergogna. Uscimmo entrambi sconvolti dalla mia debacle.

Eravamo increduli. Ma fu solo un episodio, poi mi integrai alla perfezione e

dopo un mese parlavo francese meglio del mio babbo! Tutto andava bene, la

scuola, mi ero fatto i primi amici stranieri, mia mamma faceva volontariato in un

orfanatrofio che ogni tanto visitavamo, mio fratello imparava il khmer, e babbo

era felice. Perché era riuscito a coinvolgerci nella sua avventura. Era

soddisfatto del suo lavoro, si assentava spesso per missioni sul campo, durante

le quali eravamo alquanto in apprensione. I Khmer Rossi pattugliavano le

periferie e le campagne, non era molto sicuro andare in giro. Ma era il suo

lavoro. A Phnom Penh c’era il coprifuoco la sera, ma di giorno giravamo

tranquillamente. Una delle cose che mi «eccitavano» di più erano le vacanze al

mare. Partivamo in convoglio con diverse Land Rover di Msf insieme ai colleghi

del mio babbo. Vivevo quei momenti quasi come un film. Ogni due settimane

andavamo a messa nella comunità cattolica francese, ed è lì che feci la mia

prima comunione. Ci venne a trovare anche mia nonna patea. Fu in

quell’occasione che mio padre organizzò un viaggio in macchina, in un altro

paese, il Vietnam. Ero ignaro di quello che sarebbe successo poi. Quel paese

pochi anni dopo sarebbe diventato la mia, la nostra casa. E lo è tuttora.

Ma torniamo alla Cambogia. Un bel periodo

dicevo, sì. Poi però, nel luglio 1997, scoppiò un colpo di stato2.

2002 - Escursione familiare alla periferia di Hanoi. Carlo Urbani alle prese con la foratura di una gomma.JPG)

A Oslo e quel giorno senza Stampa

Quella mattina mio padre non c’era, era

fuori città, doveva tornare in aereo ma non lo facevano atterrare. L’aeroporto

era sotto assedio, e in città c’era la guerriglia. Ero a casa con mia mamma e

mio fratello e sentivamo le bombe esplodere, i carri armati sparare, i

proiettili volare. Uno scenario surreale, quello che sembrava essere un film

era realtà. Ma in quel momento l’unico mio pensiero era rivedere mio padre:

l’aereo riuscì ad atterrare e per fortuna toò a casa. Ci rifugiammo tutti in

un’abitazione vicina, insieme ai suoi colleghi che oramai erano diventati una

grande famiglia, la grande famiglia di Medici senza frontiere. I primi giorni

di attacchi e bombardamenti sembravano infiniti, le mura tremavano, si

sentivano le urla di paura e disperazione della popolazione, le tv

trasmettevano le immagini della città. Strade nelle quali camminavamo tutti i

giorni ricoperte di sangue e cadaveri. Uno spettacolo macabro. Io non capivo,

perché stava succedendo? E probabilmente, anzi sicuramente non mi rendevo

nemmeno conto della gravità della situazione. Un giorno addirittura chiesi a

mio padre di tornare nella nostra casa per prendere dei giochi che avevo

dimenticato. Un suo collega mi rimproverò: «Cosa ti salta in mente? Vuoi che

tuo padre si becchi un proiettile in testa per un gioco?». Ci rimasi male, ma

mi aiutò a rendermi conto che non si trattava di un divertimento. Dopo qualche

giorno i combattimenti finirono, mio padre e i suoi colleghi andavano in giro

per soccorrere eventuali feriti. Dopodiché ci evacuarono a Bangkok mentre la

situazione tornava alla normalità.

Qualcuno potrebbe pensare: «Ma chi è

quell’incosciente che porta la sua famiglia in guerra?». Non è così. Eravamo

una famiglia, lui non sarebbe partito senza di noi, e noi non gli avremmo

impedito di accettare quell’incarico.

Una volta in Italia si toò alla normalità.

Io a scuola a Castelplanio, mio babbo a Macerata, mio fratello all’asilo, mia

mamma al lavoro. Tutto normale, forse troppo. Grazie a mio padre avevo scoperto

nuovi orizzonti, quegli orizzonti che tanto aveva inseguito e raggiunto insieme

a noi. Quella vita mi stava stretta. Figuratevi a lui!

Dopo l’anno in Cambogia aveva capito che

poteva contare su di me per queste cose, un po’ meno su mia mamma. E come darle

torto, portare due figli in Cambogia non era stato di certo come fare una

passeggiata sul monte.

In quegli anni mio padre fu eletto

presidente della sezione italiana di Medici senza frontiere. E nel 1999

l’organizzazione vinse il premio Nobel per la pace. Lui andò insieme a tutti i

presidenti di Medici senza frontiere alla cerimonia di consegna, ad Oslo.

Purtroppo non se ne parlò molto in Italia di quel giorno speciale per Msf.

Non si parlò di quei medici che lottano per

assicurare un minimo di dignità e salute alle popolazioni dimenticate. Non se

ne parlò: quel giorno c’era lo sciopero della stampa.

La famiglia Urbani alla periferia di hanoi.JPG)

Coalizzati… per convincere mamma

Un giorno il mio babbo mi chiamò nel suo

studio. Aveva un libro in mano. C’era la foto di un lago con degli alberi

intorno e al centro un’isoletta con un tempio. «Tommy, questo è il lago di Hoan

Kiem. Si trova ad Hanoi, la capitale del

Vietnam. La leggenda narra che al suo interno viva una tartaruga gigante, che

durante l’invasione cinese consegnò la spada all’imperatore vietnamita che

liberò il suo popolo dagli oppressori cinesi. Se ti dicessi che c’è la

possibilità di andarci a vivere?». Esplosi in un misto di gioia ed emozione,

non riuscivo a parlare, era tutto troppo bello per essere vero, mi sembrava di

vivere un sogno. La frase successiva fu: «Però devi aiutarmi a convincere mamma».

Nemmeno a farlo apposta, mia mamma era

incinta di Maddalena. Tempismo perfetto! Non fu semplice, ma mio padre con il

suo carisma (e il mio appoggio) riuscì nell’intento.

Mancava solo l’ufficialità. Per me era una

vera sofferenza non poter raccontarlo a nessuno (anche per un po’ di naturale

scaramanzia).

Un pomeriggio di autunno, tornando da scuola,

trovai mio padre seduto nel suo studio, serissimo. «Che è successo?», chiesi. «Non

sono stato scelto per il Vietnam». Sentivo tutta la sua delusione, che si

aggiunse alla mia. Raramente lo avevo visto così, un conto era vederlo

arrabbiato per qualche mio brutto voto a scuola, un altro era vederlo così. Poi

la sorpresa. Un suo collega della Cambogia, suo grande amico, gli aveva voluto

fare uno scherzo. In realtà ancora non s’era deciso nulla. Lo odiammo entrambi.

Arrivò il 6 gennaio 2000. Il giorno

dell’epifania, a Castelplanio, era usanza lanciare i palloncini dalla piazza

del comune, dopo la messa. Ero lì con mia mamma e mio fratello. Mio babbo era

rimasto a casa per lavorare.

Ad un certo punto lo vedo arrivare in

lontananza. Un sorriso a trentasei denti stampato in faccia. Capii al volo. Gli

corsi incontro e gli saltai addosso. «Andiamo in Vietnam, Tommy!». Non

dimenticherò mai quel giorno.

Sei mesi dopo partimmo tutti insieme, con un

passeggero in più, Maddalena, nata da due mesi.

La partenza fu diversa rispetto alla

Cambogia. Ad Hanoi mio padre aveva trovato una casa, e la situazione era

completamente diversa. Noi eravamo diversi. Eravamo pronti per questo nuovo cambiamento,

che sarebbe stato definitivo. Mio padre infatti, accettando l’incarico

dell’Oms, si era licenziato dall’ospedale rifiutando l’incarico di primario.

Hanoi e l’asilo di Maddalena

L’arrivo in Vietnam fu magico. Odori, rumori,

immagini che ho stampate in mente e nel cuore. Ogni volta che rimetto piede in

quel paese mi sento a casa. E questo grazie a mio padre.

Credo che in Vietnam raggiunse l’apice della

sua carriera. Era molto impegnato, come sempre, anzi forse più del solito. Ma

di nuovo faceva di tutto pur di farci essere felici. Non sto parlando di

benessere materiale, ma interiore.

Per noi era una gioia girare con lui. Non

erano dei banali giri turistici. Tutt’altro. Scoprivamo la cultura, le usanze,

i difetti di quel popolo (li adoro, ma i vietnamiti sono molto testardi!), ci

mescolavamo tra loro, condividevamo tutto con loro. Io e mio fratello

frequentavamo la scuola francese, mentre mia sorella era stata iscritta

all’asilo vietnamita. Bellissimo, anche se a casa avevamo bisogno dell’interprete,

dato che Maddalena parlava solo vietnamita.

Mio padre era fiero di tutto ciò. Era

riuscito in qualcosa di straordinario. E non sto parlando del lavoro. Ma della

famiglia. Era riuscito, attraverso il suo impegno nell’aiutare gli altri, a

farci capire cosa sia la vera felicità, il vero amore, la vera gratitudine. Che

troppo spesso pensiamo solo a noi stessi quando in troppi soffrono perché

perdono «la famiglia nella guerra, il raccolto nell’alluvione, il figlio per la

diarrea, i risparmi per un ladro», come scrisse in una lettera.

Era felice di vedere mia sorella parlare

vietnamita, mio fratello giocare con i vicini di casa, me che raccontavo le

birre di troppo prese con gli amici. I suoi sogni si erano avverati, realizzati

sia nella vita che nel lavoro. E in tutto questo era riuscito anche a crescere

i suoi figli.

Un Uomo, Un Medico (Ma non un Eroe)

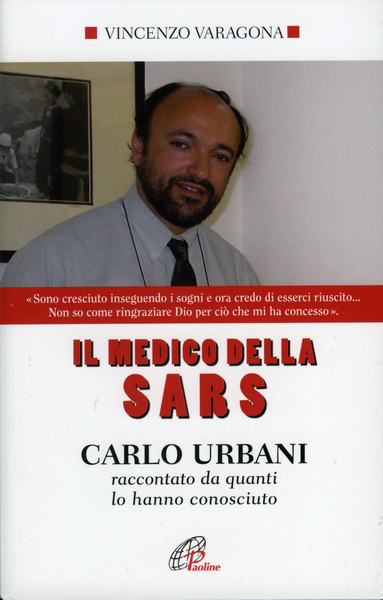

Tutti sanno cosa è successo il 29 marzo del

2003. Mi crollò il mondo addosso. A me, a mia madre Giuliana, a mio fratello

Luca (mentre – per fortuna – mia sorella Maddalena era ancora troppo

piccola). A famigliari,

amici, colleghi. Mio padre è stato spesso chiamato «eroe». Non sono d’accordo.

Mio padre è stato un medico, un uomo che si è messo a disposizione dei più

bisognosi. Ma non è l’unico. In tutto il mondo ci sono persone che rischiano la

loro vita per aiutare i più deboli, i più sfortunati… questo non va

dimenticato.

In molti mi chiedono se, ogni tanto, rimprovero

mio padre per la scelta che ha fatto. Lui mi manca. Ci manca. Ma sono convinto

che, se dovesse rivivere quel periodo, mio padre farebbe esattamente le stesse

scelte. Era la sua vita, la sua passione. E nessuno glielo rimprovererà.

Sono passati dieci anni dalla sua morte,

eppure molti dei suoi insegnamenti li colgo solo ora. Cerco di impegnarmi nel

quotidiano per provare a rispettare i valori che egli ha difeso con tanta

passione e amore. E, come detto all’inizio di questo ricordo, continuo ad accettare

gli inviti che ricevo in Italia e nel mondo, per trasmettere il suo messaggio,

per ricordare la sua figura di medico e uomo.

Sono convinto che da lassù mio padre mi

guardi. E probabilmente, considerando l’ironia di cui era largamente provvisto,

si faccia pure due risate.

Tommaso

Urbani*

* Tommaso

Urbani, primogenito di Carlo Urbani, è studente universitario. Partito da Forlì

(Scuola interpreti), passato per Bruxelles (per un master), frequenta

attualmente l’Università di Trieste. Appassionato di musica, suona il sax.

Note 1 – Il Gruppo solidarietà ha sede a Moie di Maiolati. Questo

il suo sito: www.grusol.it.

2 – Ebbe luogo tra luglio e agosto del 1997. Si trattò di

una lotta intestina tra i due uomini forti del governo: Hun Sen e il principe

Norodom Ranariddh. Il primo ebbe la meglio.

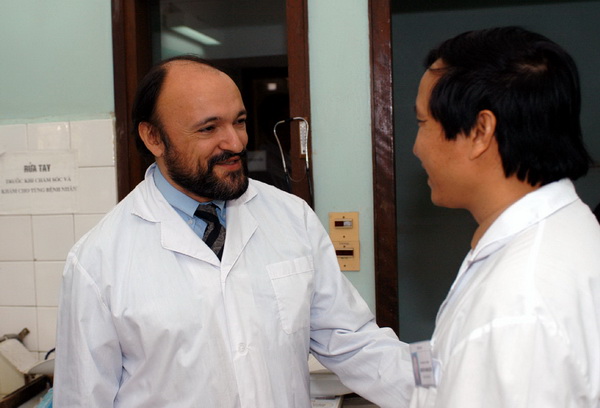

Carlo Urbani e Missioni Consolata

COME STA FATOU?

Carlo Urbani è stato un nostro amico e collaboratore. Fu lui

stesso a stabilire il titolo della sua rubrica: «Come sta Fatou? In viaggio tra

malattie e sottosviluppo». Il primo articolo uscìnel gennaio del 1999.

Conobbi Carlo nell’ormai lontanissimo 1988. Ci incontrammo

in un viaggio alternativo in India e Nepal che lui stesso guidava. Fu immediato

capire che persona fosse: ironica, estroversa, curiosa. Appassionato di

fotografia, ma anche di cibo. E poi c’era il Carlo-medico, gentile e

competente. Fu un viaggio unico, anche per gli inconvenienti occorsi. Ci

rivedemmo ancora sia a casa mia, in Trentino, che a Castelplanio. Nell’autunno

del 1998 gli chiesi se volesse curare una rubrica di medicina per Missioni

Consolata. Rispose subito di sì e propose anche il titolo: «Come sta Fatou? In

viaggio tra malattie e sottosviluppo». Curò la rubrica fino alla partenza per

Hanoi, dove nel marzo del 2003 si ammalò. Seppi della sua morte poche ore dopo

il fatto. Cinzia, una comune amica di Castelplanio, mi telefonò per avvertirmi.

Pensai subito che scherzasse, ma purtroppo mi sbagliavo.

Nell’introdurre la sua rubrica – era il gennaio 1999 – Carlo

aveva scritto: «In questa rubrica (…) ci racconteremo qualcosa che riguarda

la salute, o meglio l’assenza di salute, in questo mondo dei più sfortunati,

dove povertà e malattia si generano a vicenda». Carlo non è morto a causa di

una delle malattie descritte nei suoi scritti, ma per la Sars, una patologia

fino ad allora sconosciuta il cui virus egli stesso aveva individuato.

Prima di chiedere a Tommaso di scrivere un ricordo di suo

padre, ci ho pensato molto. Mi sembrava di essere invadente, irrispettoso, come

sanno essere molti giornalisti. Poi ho capito che, dal giorno della sua

scomparsa, Carlo Urbani non è più soltanto un individuo ma un’icona pubblica,

un simbolo positivo. Di più: in questa Italia disastrata e senza speranza Carlo

Urbani rappresenta un esempio luminoso, un italiano di cui parlare ed essere

orgogliosi.

Tommaso Urbani

1967

1967

Reportage dalle Filippine, una terra di contrasti.

Reportage dalle Filippine, una terra di contrasti. Prime impressioni

Prime impressioni

Sulle orme di padre Witold Malej, missionario della Consolata nato

Sulle orme di padre Witold Malej, missionario della Consolata nato

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo Urbani

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo Urbani

1996 - Primo giorno di lezione per Luca nella scuola francese di Hanoi.JPG)

2001 - Tommaso e Maddalena in piroga sul Mekong.JPG)

2001 - Carlo e Tommaso in un pasto tipico vietnamita serpente fritto.JPG)

Luglio 2002 - Carlo, Giuliana e Maddalena sul traghetto.JPG)

2002 - Carlo e Giuliana a Sapa, al confine fra Vietnam e Cina.jpg)

2002 - Escursione familiare alla periferia di Hanoi. Carlo Urbani alle prese con la foratura di una gomma.JPG)

La famiglia Urbani alla periferia di hanoi.JPG)

Gruppo «fede e impegno» della parrocchia di Arvaiheer

Gruppo «fede e impegno» della parrocchia di Arvaiheer